Satellite Telemetry Track and Command Ground Station Identification Method Based on RF Fingerprint

-

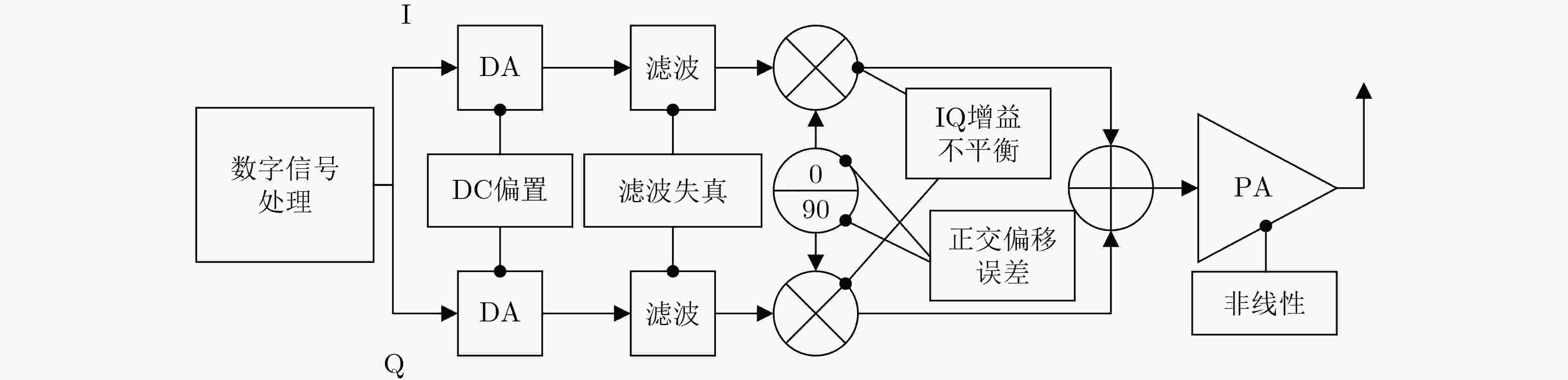

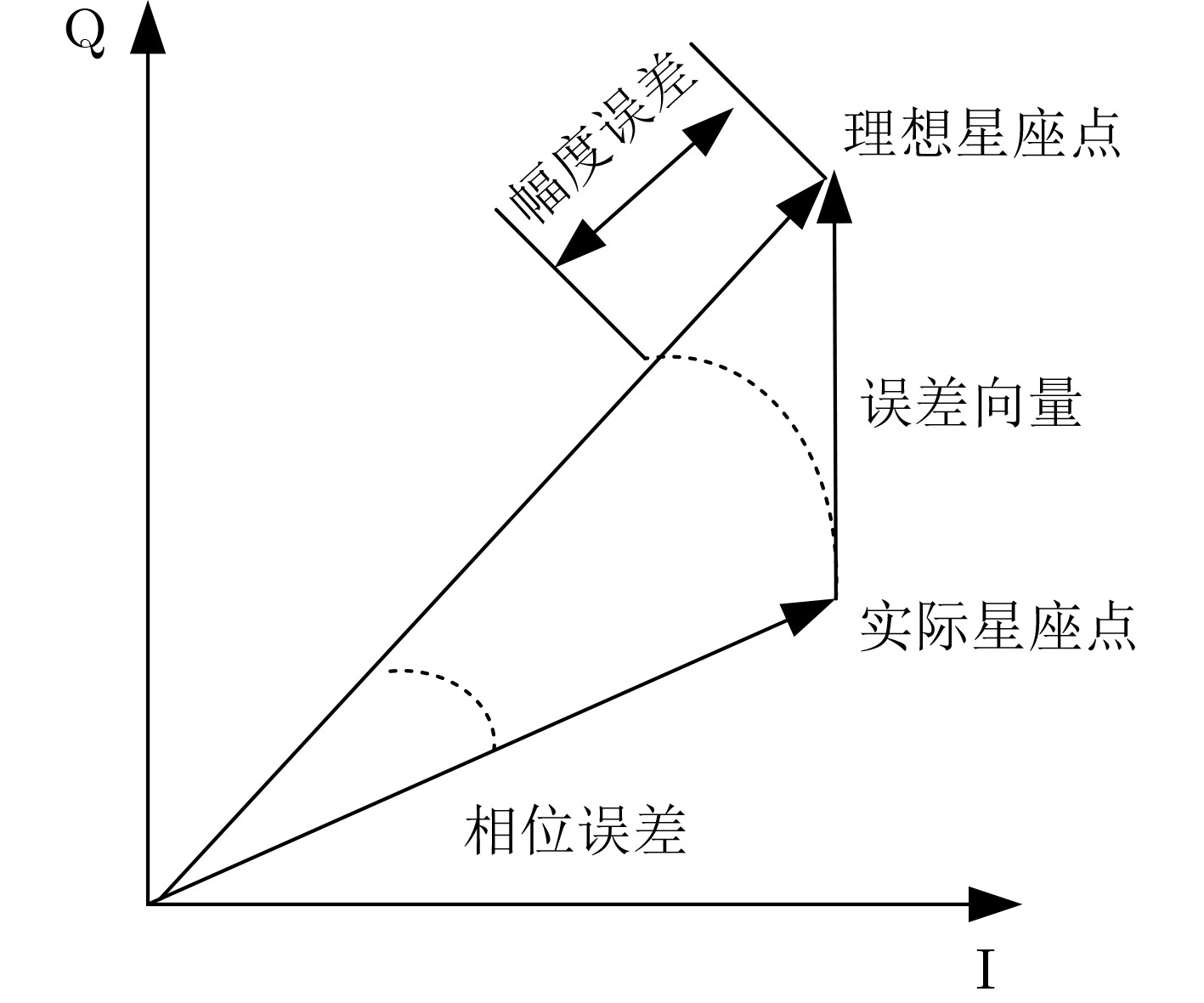

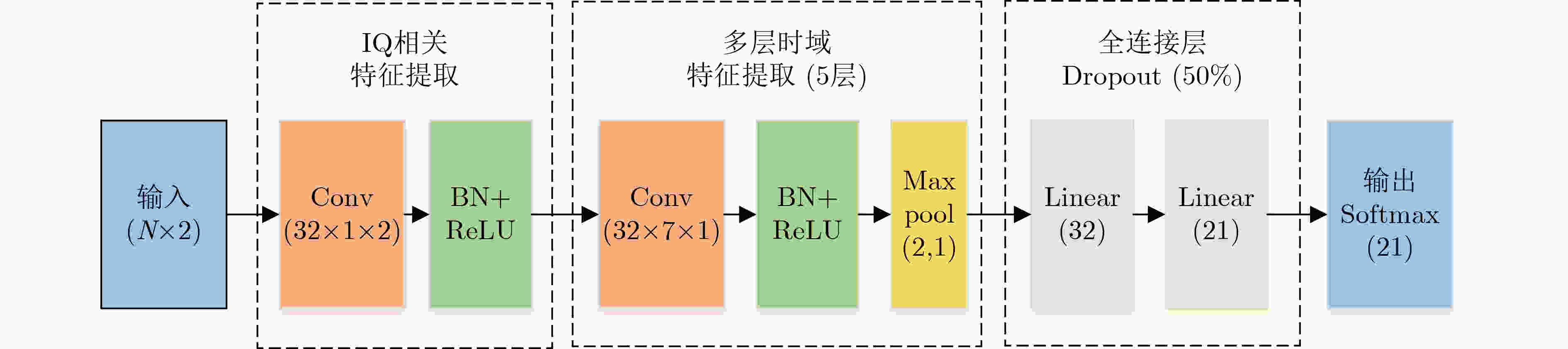

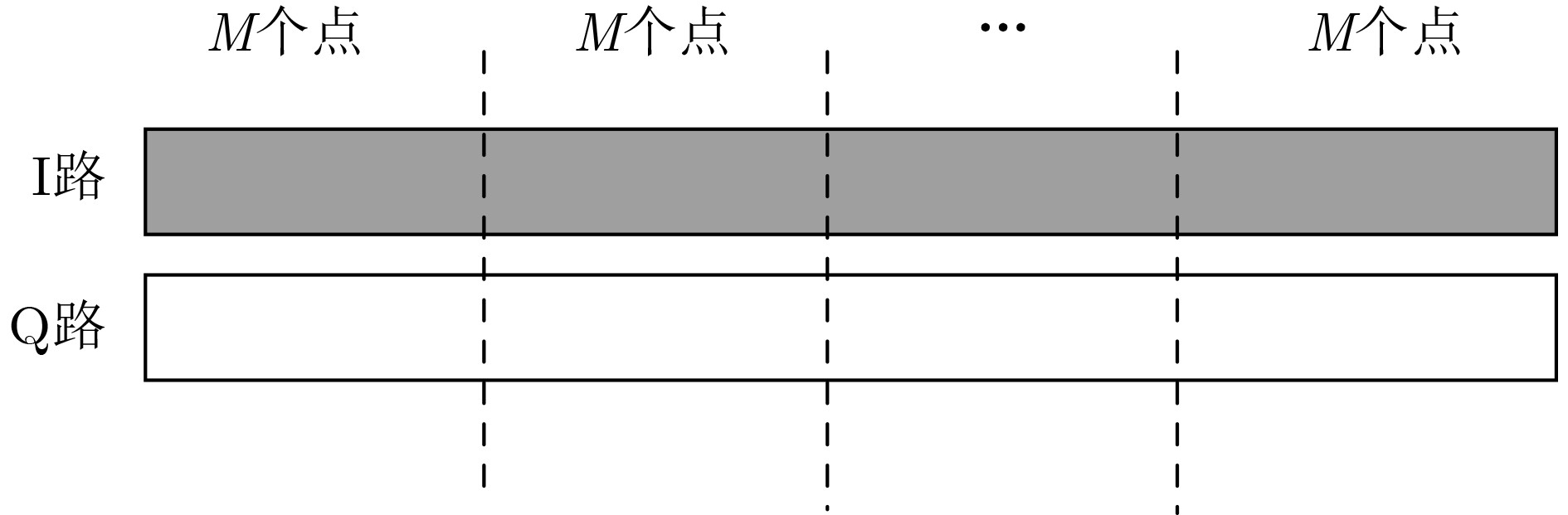

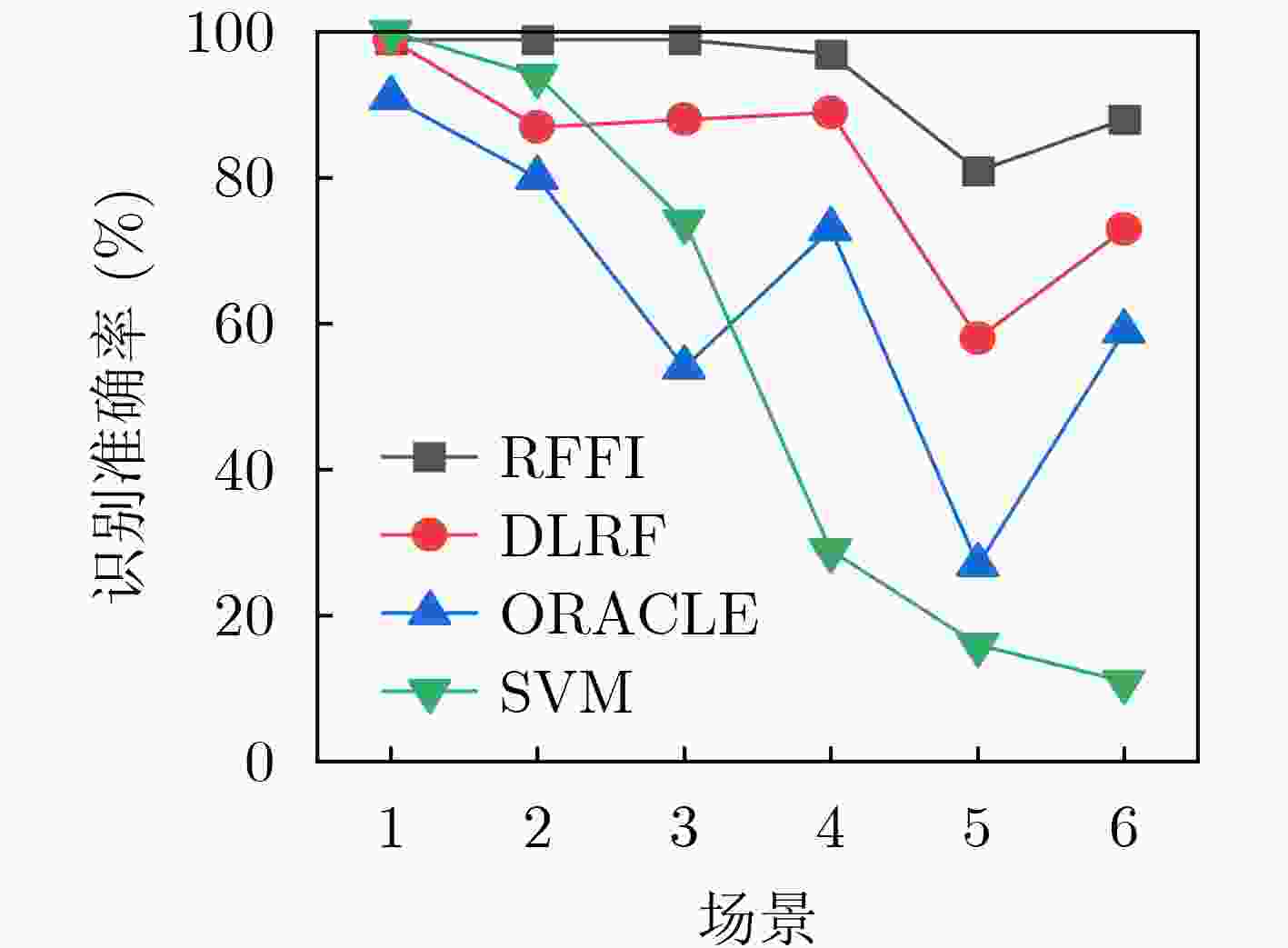

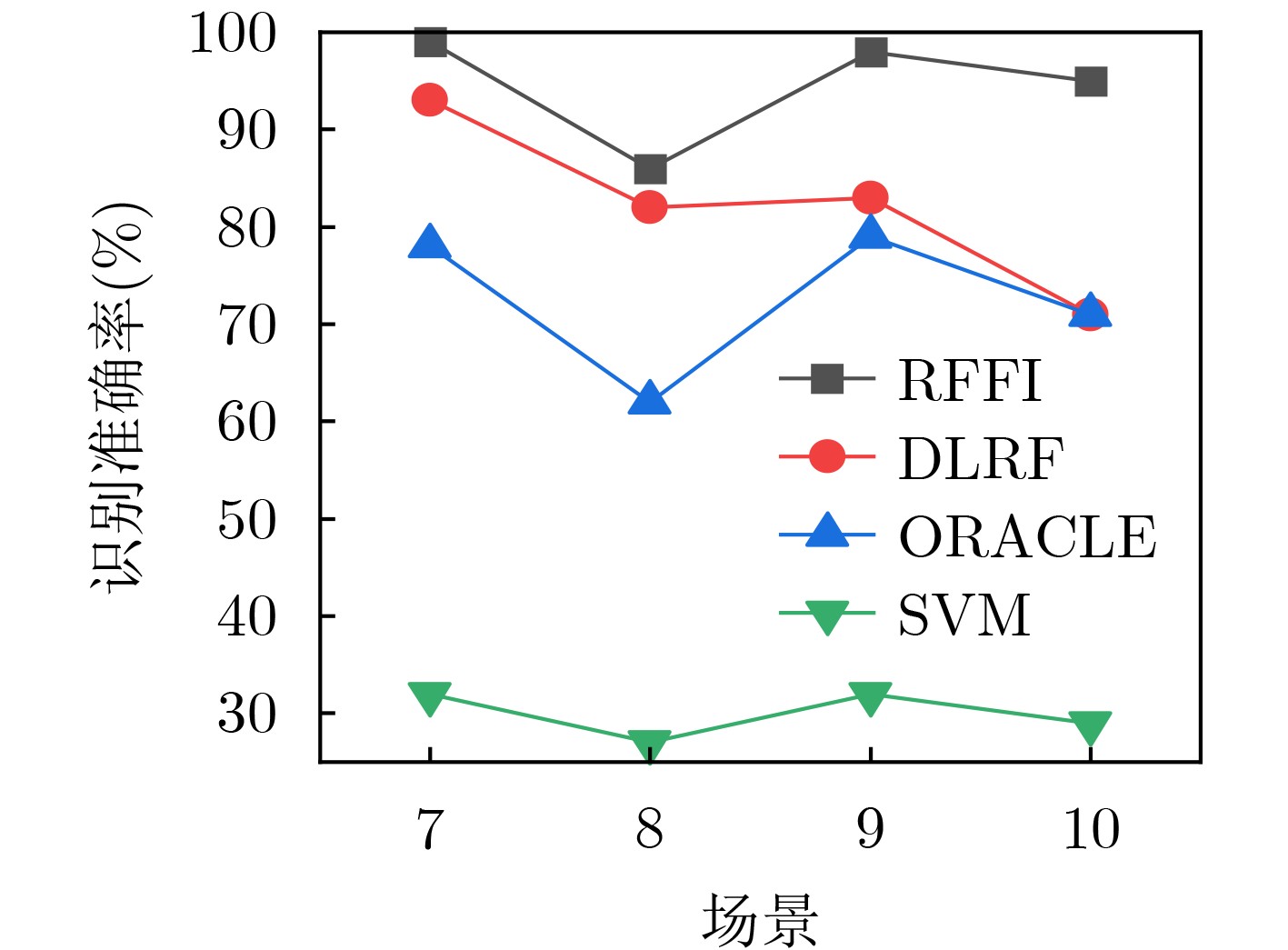

摘要: 传统卫星测控通常采用加密认证安全机制,存在身份假冒、欺骗等安全问题,该文提出一种基于射频指纹的卫星测控地面站身份识别方法,并设计了一种面向星载平台的轻量化卷积神经网络。该网络首先使用IQ方向上的卷积层提取IQ信号相关特征,将2维数据降成了1维,再使用时序方向上的多层卷积提取信号的时域结构特征,之后使用最大池化层降低数据维度,在充分利用IQ信号中包含的原始特征信息的同时减小计算量,最后经过两层全连接层进行分类,实现对卫星测控地面站身份识别。仿真实验表明,该方法对21台发射机个体的平均准确率为93.8%,较传统的支持向量机方法提高了39.8%,较DLRF网络模型、ORACLE网络模型分别提高了11.5%, 29.8%,且具有鲁棒性强、轻量化的优点。该文所提方法对于提高卫星测控链路安全性具有一定的理论参考和工程应用价值。Abstract: Encryption authentication is generally adopted to ensure the security of traditional satellite Telemetry Track and Command (TT&C). However, several security limitations remain to be improved such as identity counterfeiting and deception. A satellite TT&C ground station identity recognition method via radio frequency fingerprint is presented, and a lightweight convolutional neural network for satellite platforms is designed. Relevant features of the IQ signal are extracted through the convolution layer in the IQ direction, which converts the two-dimensional data to one dimension. The time-domain structural features of the signal are extracted by using the multi-layer convolution in the time-series direction. Then a maximum pooling layer is developed to reduce the data dimension, ensuring that the original feature information contained in the IQ signal is fully utilized and the computation burden is reduced. Finally, the identification of the satellite TT&C ground station is realized by two full connection layers. Simulation experiments show that the average accuracy of the proposed method for 21 transmitters is 93.8%, which is 39.8% higher than the traditional support vector machine method, 11.5% higher than the DLRF network model, and 29.8% higher than the Oracle network model. And the results indicate that the proposed method is robust and requires less computation, which shows the theoretical references and engineering application value for improving the security of the satellite TT&C link.

-

表 1 数据集说明

场景 数据类型 发射功率 干扰 1 固定包 固定 无 2 随机包 固定 无 3 噪声包 固定 无 4 固定包 变化 无 5 随机包 变化 无 6 噪声包 变化 无 7 固定包 变化 无 8 固定包 变化 金属椅干扰 9 固定包 变化 机器人干扰 10 固定包 变化 机器人+金属椅干扰 表 2 网络模型各参数比较

名称 Params Flops(M) MemR+W(MB) DLRF 205495 20.96 2.42 ORACLE 7584367 28.72 30.3 RFFI 55445 8.59 1.65 表 3 卷积核尺寸对模型性能的影响

卷积核尺寸 识别准确率(%) 参数量 Flops(M) (3, 1) 94.9 34965 3.83 (5, 1) 97.1 45205 6.21 (7, 1) 97.5 55445 8.59 (9, 1) 97.9 65685 10.97 表 4 卷积层数对模型性能的影响

卷积层数 识别准确率(%) 参数量 Flops(M) 1 89.9 315285 4.78 3 96.2 99349 7.83 5 97.5 55445 8.59 7 97.2 55573 8.78 表 5 卷积核数量对模型性能的影响

卷积核数量 识别准确率(%) 参数量 Flops(M) 16 94.7 19 125 2.21 32 97.5 55 445 8.59 64 98.7 181 845 33.84 128 97.7 649 685 134.32 表 6 运行时间对比(s)

RFFI DLRF ORACLE 训练时间 740 786 2091 推理时间 9.1 12.9 15.5 -

[1] 宋宇飞, 周文辉, 刘建东, 等. 基于零信任的卫星互联网安全防护研究[J]. 天地一体化信息网络, 2021, 2(3): 15–23. doi: 10.11959/j.issn.2096-8930.2021027SONG Yufei, ZHOU Wenhui, LIU Jiandong, et al. Research on satellite Internet security protection based on zero trust[J]. Space-Integrated-Ground Information Networks, 2021, 2(3): 15–23. doi: 10.11959/j.issn.2096-8930.2021027 [2] WANG Gang, SHEN Dan, CHEN Genshe, et al. SATCOM link adaptive configuration design in radio frequency interference environment[C]. 2017 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, USA, 2017: 1–8. [3] 崔天舒, 赵文杰, 黄永辉, 等. 基于射频指纹的测控地面站身份识别方法[J]. 航天电子对抗, 2021, 37(3): 6–9,23. doi: 10.3969/j.issn.1673-2421.2021.03.002CUI Tianshu, ZHAO Wenjie, HUANG Yonghui, et al. Radio frequency fingerprint-based TT&C ground station identification method[J]. Aerospace Electronic Warfare, 2021, 37(3): 6–9,23. doi: 10.3969/j.issn.1673-2421.2021.03.002 [4] WANG Xianbin, HAO Peng, and HANZO L. Physical-layer authentication for wireless security enhancement: Current challenges and future developments[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(6): 152–158. doi: 10.1109/MCOM.2016.7498103 [5] 张振, 贾济铖, 康健, 等. 射频指纹识别技术方法综述[J]. 无线电通信技术, 2021, 47(3): 249–258. doi: 10.3969/j.issn.1003-3114.2021.03.001ZHANG Zhen, JIA Jicheng, KANG Jian, et al. Overview of RF fingerprint identification technology methods[J]. Radio Communications Technology, 2021, 47(3): 249–258. doi: 10.3969/j.issn.1003-3114.2021.03.001 [6] DING Lida, WANG Shilian, WANG Fanggang, et al. Specific emitter identification via convolutional neural networks[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22(12): 2591–2594. doi: 10.1109/LCOMM.2018.2871465 [7] LI Jingchao, YING Yulong, JI Chunlei, et al. Differential contour stellar-based radio frequency fingerprint identification for Internet of things[J]. IEEE Access, 2021, 9: 53745–53753. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3071352 [8] MERCHANT K, REVAY S, STANTCHEV G, et al. Deep learning for RF device fingerprinting in cognitive communication networks[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2018, 12(1): 160–167. doi: 10.1109/JSTSP.2018.2796446 [9] SANKHE K, BELGIOVINE M, ZHOU Fan, et al. ORACLE: Optimized radio classification through convolutional neural networks[C]. IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications, Paris, France, 2019: 370–378. [10] 贾永强. 通信辐射源个体识别技术研究[D]. [博士论文], 电子科技大学, 2017.JIA Yongqiang. The research on communication emitters identification technology[D]. [Ph. D. dissertation], University of Electronic Science and Technology of China, 2017. [11] 王培. 基于稳态信号的射频指纹算法的研究[D]. [硕士论文], 电子科技大学, 2020.WANG Pei. Research on RF fingerprint algorithm based on steady state signal[D]. [Master dissertation], University of Electronic Science and Technology of China, 2020. [12] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, and HINTON G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[J]. Communications of the ACM, 2017, 60(6): 84–90. doi: 10.1145/3065386 [13] MORIN C, CARDOSO L S, HOYDIS J, et al. Transmitter classification with supervised deep learning[C]. The 14th International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks, Poznan, Poland, 2019: 73–86. [14] ZHANG Jingbo, WANG Qingwen, GUO Xiaochen, et al. Radio frequency fingerprint identification based on logarithmic power cosine spectrum[J]. IEEE Access, 2022, 10: 79165–79179. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3194124 -

下载:

下载:

下载:

下载: