Sparse Uniform Array Grating Lobe Suppression Using Dual-carrier Frequency Pattern Multiplication

-

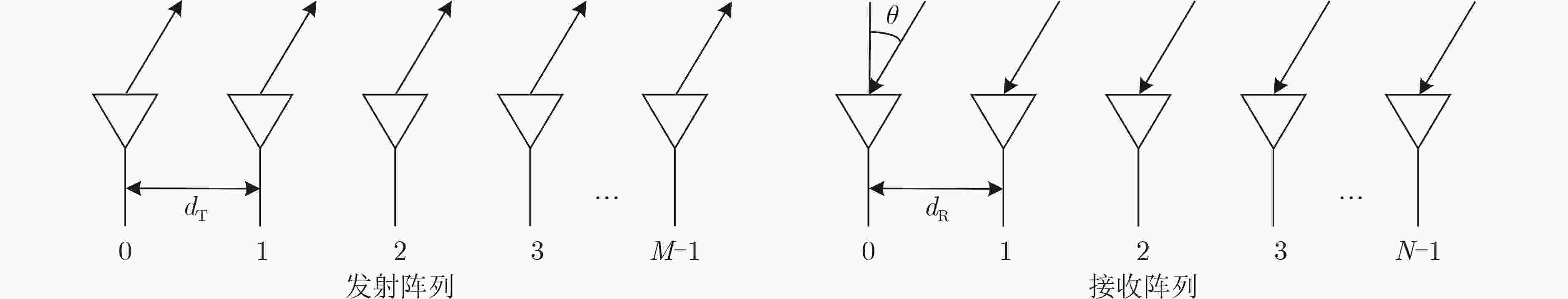

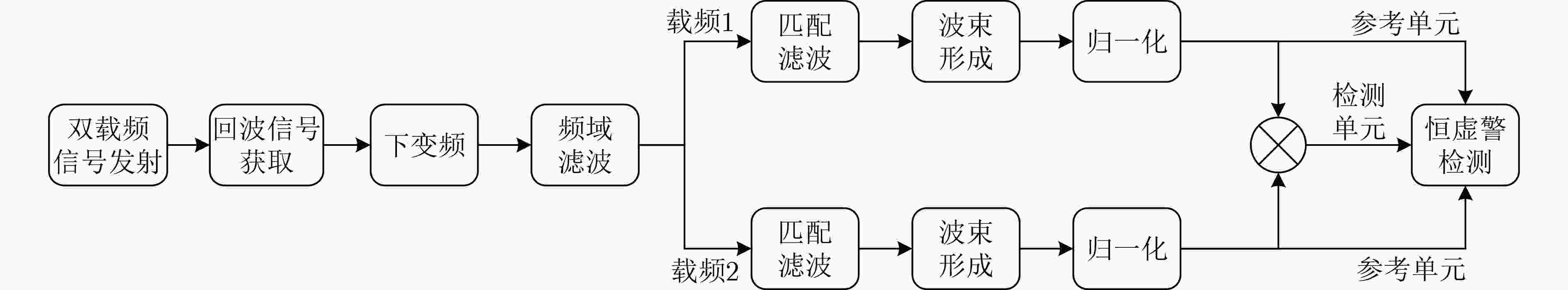

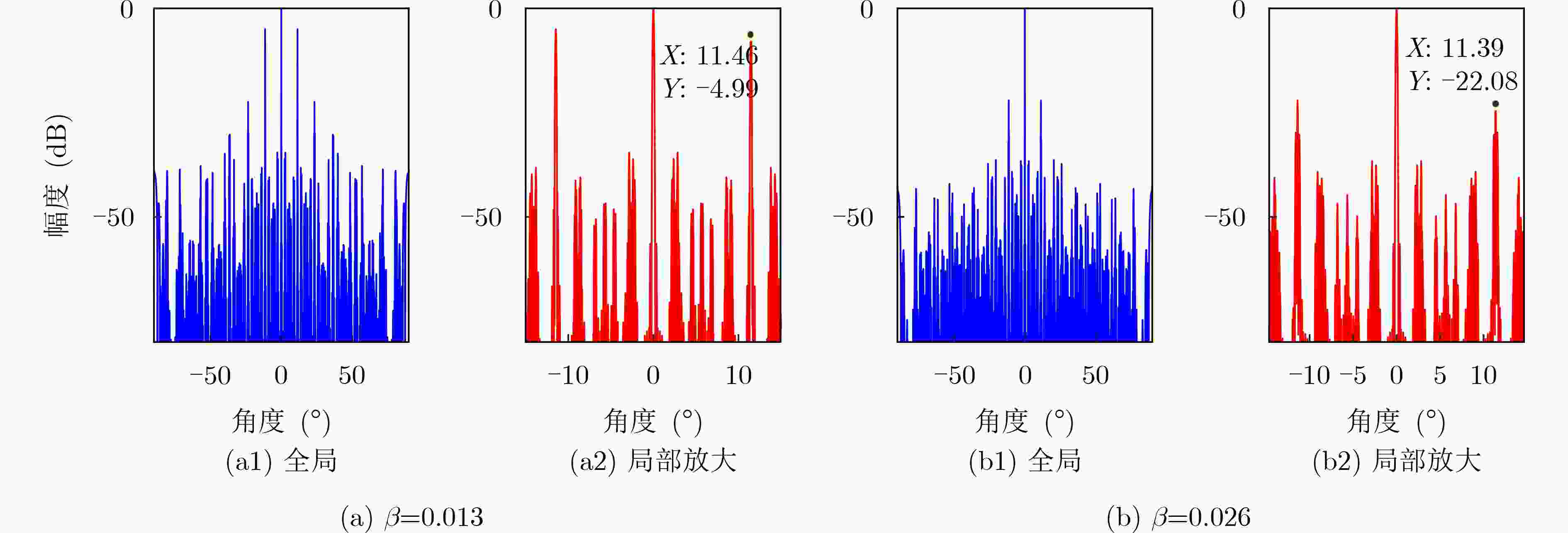

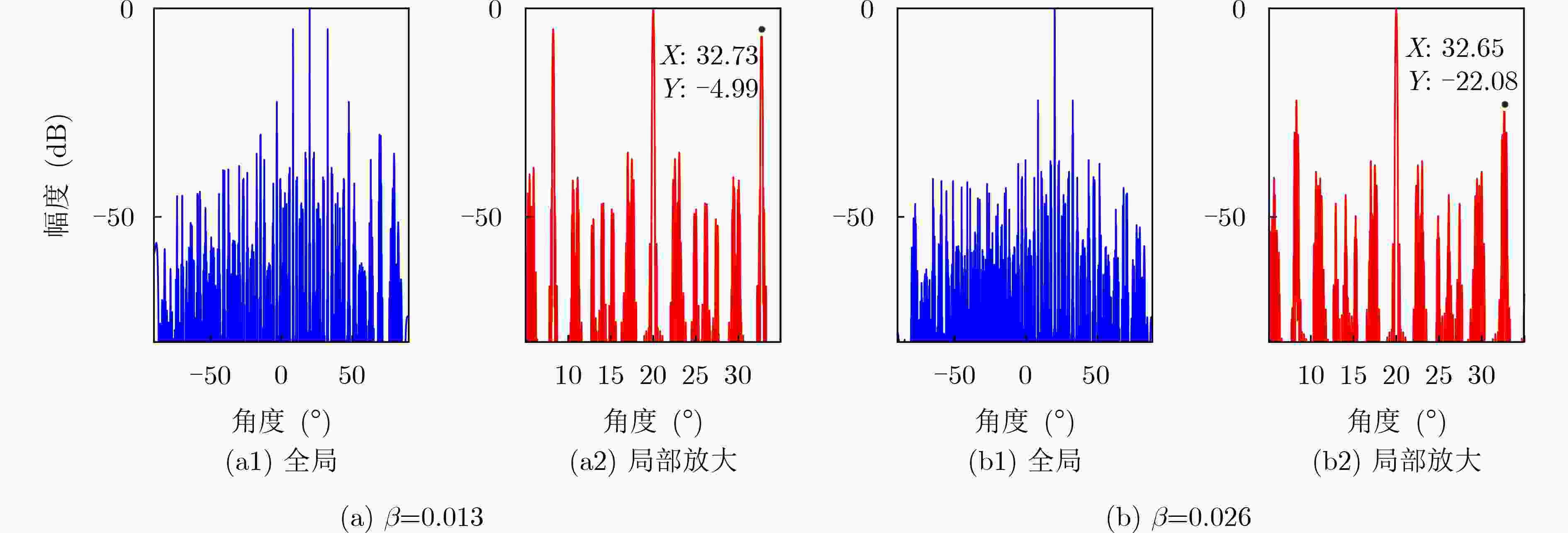

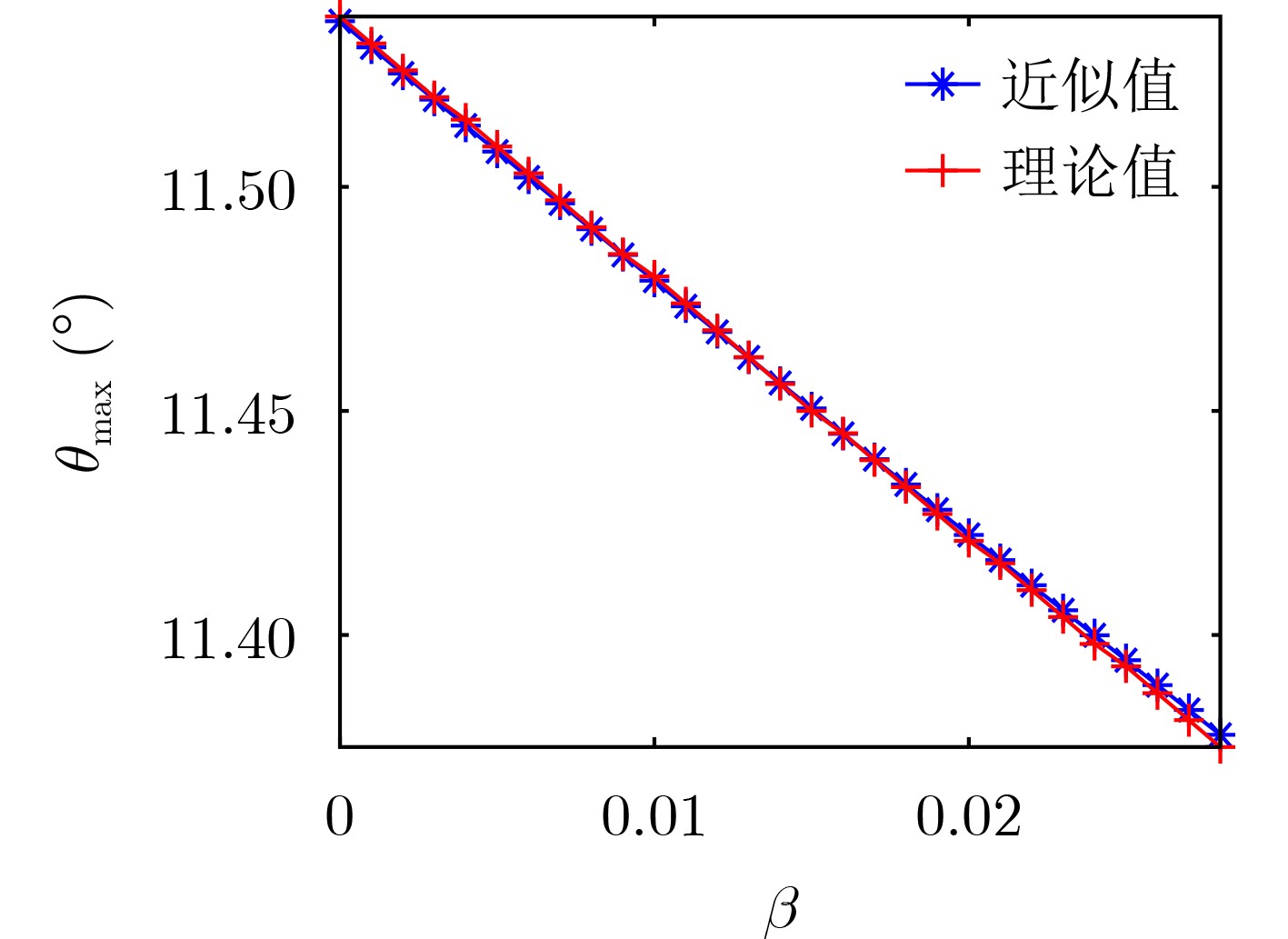

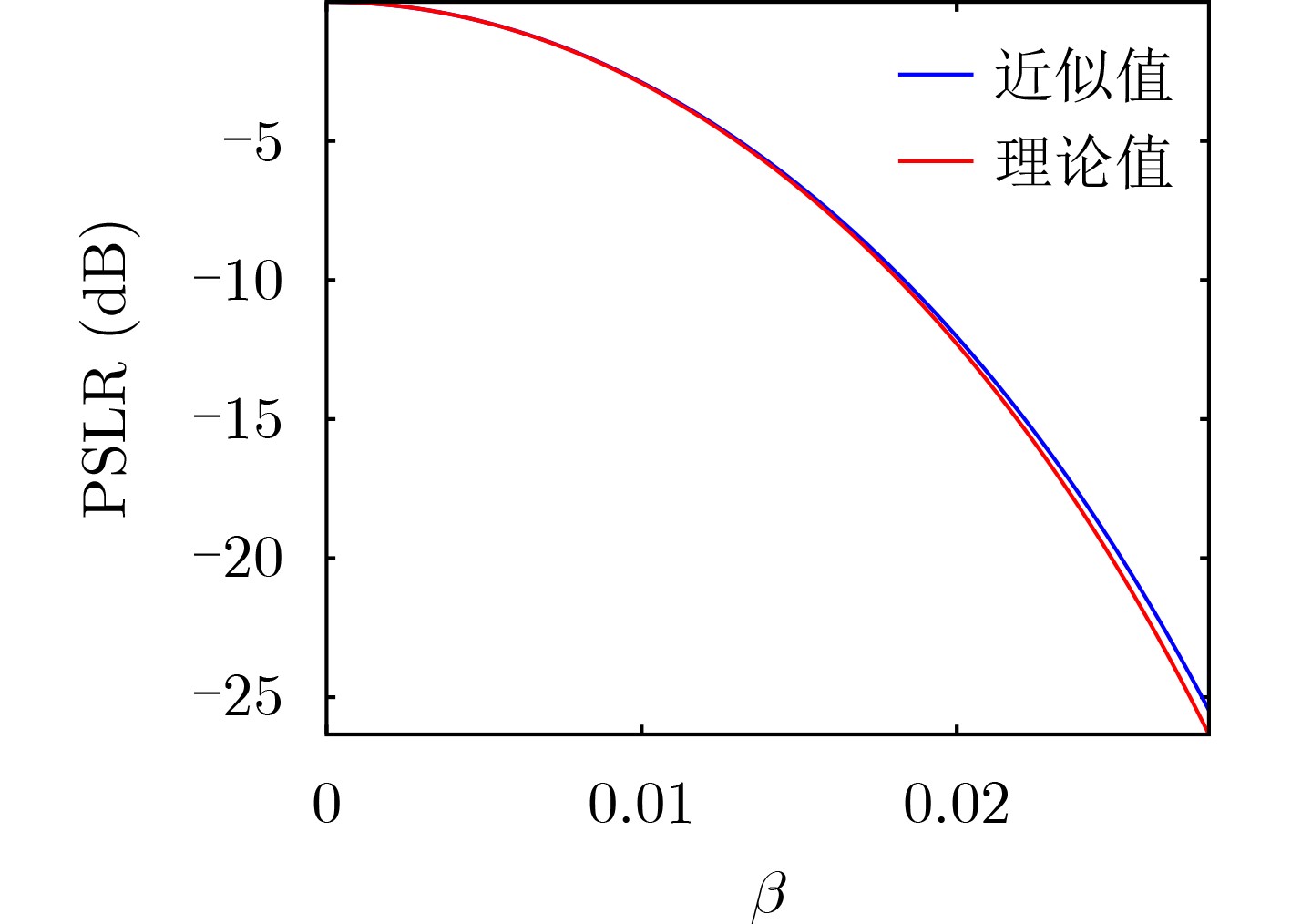

摘要: 针对稀疏阵列天线间距远大于信号波长导致阵列方向图出现大量栅瓣的问题,该文基于不同载频阵列方向图主瓣与栅瓣相对位置关系存在差异的特性提出一种新型的栅瓣抑制算法。该算法充分利用不同载频回波信息,避免了大规模搜索,有效降低了计算量。首先根据算法原理确定了影响该栅瓣抑制算法性能的因素,然后进一步对影响栅瓣抑制性能的关键参数进行了定量分析,推导得出了栅瓣抑制后峰值旁瓣比(PSLR)与频率差的关系表达式。该表达式为栅瓣抑制快速选择最优频率差提供了理论依据。最后,通过计算机仿真验证了该算法对栅瓣抑制的有效性以及该文所推导的峰值旁瓣比与频率差关系表达式的正确性。Abstract: A novel grating lobe suppression method based on the difference in the relative position between the main lobe and grating lobes of different carrier frequency array patterns, is proposed to solve the problem of grating lobes in the array pattern due to the sparse array antenna spacing being larger than the signal wavelength. The algorithm makes use of the echo information of different carrier frequencies avoid large-scale search and reduce effectively the amount of computation. Firstly, the factors affecting the performance of the algorithm are determined theoretically. The key ones are then quantitatively analyzed and the relationship expression between the Peak SideLobe Ratio (PSLR) and frequency difference is deduced. It provides a theoretical basis for selecting quickly the optimal frequency difference for grating lobe suppression. Finally, the effectiveness of the algorithm for grating lobe suppression and the correctness of the expression of the relationship between the PSLR and frequency difference are verified by computer simulation.

-

Key words:

- Sparse array /

- Grating lobe suppression /

- Pattern multiplication

-

算法1 栅瓣抑制算法 发射与接收端: (1) 发射双载频信号$ {\boldsymbol{z}}\left( t \right) $; (2) 接收回波信号$ {\boldsymbol{x}}\left( t \right) $。 信号处理端: (1) 利用式(7)和式(8)对$ {\boldsymbol{x}}\left( t \right) $进行下变频和频域滤波分离出$ {{\boldsymbol{x}}_0}\left( t \right) $

和$ {{\boldsymbol{x}}_1}\left( t \right) $两路信号;(2) 利用式(9)和式(10)分别对$ {{\boldsymbol{x}}_0}\left( t \right) $和$ {{\boldsymbol{x}}_1}\left( t \right) $进行匹配滤波得到

$ {{\boldsymbol{v}}_0}\left( t \right) $和$ {{\boldsymbol{v}}_1}\left( t \right) $;(3) 使用式(11)和式(12)对$ {{\boldsymbol{v}}_0}\left( t \right) $和$ {{\boldsymbol{v}}_1}\left( t \right) $信号分别进行波束形成

得到$ {y_0}\left( t \right) $和$ {y_1}\left( t \right) $;(4) 对$ {y_0}\left( t \right) $和$ {y_1}\left( t \right) $进行归一化得到$ {\widetilde y_0}\left( t \right) $和$ {\widetilde y_1}\left( t \right) $; (5) 将$ {\widetilde y_0}\left( t \right) $,$ {\widetilde y_1}\left( t \right) $进行相乘处理到$ \widetilde y\left( t \right) $; (6) 从$ \widetilde y\left( t \right) $选取检测单元,从$ {\widetilde y_0}\left( t \right) $或$ {\widetilde y_1}\left( t \right) $选取该检测单元对应

的参考单元进行恒虚警检测;(7) 调整波束指向转到步骤(3),完成空域的搜索,退出。 表 1 仿真实验的详细参数

发射天线

数量M接收天线

数量N发射天线

间距系数${\gamma _{{\rm{T}}}}$接收天线

间距系数${\gamma _{{\rm{R}}}}$天线间距

公约系数q基准信号

频率${f_0}$10 10 20 25 5 10 GHz -

[1] DENG Weibo, WANG Hongyong, SUO Ying, et al. Grating lobe control of two-way pattern for linear distributed array[C]. 2020 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and North American Radio Science Meeting, Montreal, Canada, 2020: 621–622. [2] 陈志坤, 杜康, 彭冬亮, 等. 基于混合三角变异差分进化算法的平面稀疏阵列约束优化[J]. 电子与信息学报, 2020, 42(4): 895–901. doi: 10.11999/JEIT190705CHEN Zhikun, DU Kang, PENG Dongliang, et al. Planar sparse array constraint optimization based on hybrid trigonometric mutation differential evolution algorithm[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2020, 42(4): 895–901. doi: 10.11999/JEIT190705 [3] WANG Zhe, WANG Wenqin, ZHENG Zhi, et al. Nested array sensor with grating lobe suppression and arbitrary transmit–receive beampattern synthesis[J]. IEEE Access, 2018, 6: 9227–9237. doi: 10.1109/ACCESS.2018.2804486 [4] ZHU Rongqiang, ZHOU Jianxiong, JIANG Ge, et al. Grating lobe suppression in near range MIMO array imaging using zero migration[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2020, 68(1): 387–397. doi: 10.1109/TMTT.2019.2941188 [5] LU Baojun, SANG Lei, LI Xiangxiang, et al. Research on reducing grating lobe of adjoining regular subarray using genetic algorithms (GA)[C]. 2016 11th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory (ISAPE), Guilin, China, 2016: 475–477. [6] 丛雯珊, 余岚, 沃江海. 基于粒子群算法的宽带真延时方向图栅瓣抑制方法[J]. 电子与信息学报, 2019, 41(7): 1698–1704. doi: 10.11999/JEIT180719CONG Wenshan, YU Lan, and WO Jianghai. A grating lobe suppression method of wideband real time delay pattern based on particle swarm optimization algorithm[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2019, 41(7): 1698–1704. doi: 10.11999/JEIT180719 [7] RUDOLPH D L and BAROTT W C. Reduction of near-field grating lobes in sparse linear phased arrays[C]. 2014 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI), Memphis, USA, 2014: 1155–1156. [8] LEMES D L, HECKLER M V T, GREDA L A, et al. Analysis of dual-band non-uniformly spaced arrays for mobile communications[C]. 2017 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), Aguas de Lindoia, Brazil, 2017: 1–5. [9] CUI Can, LI Wentao, YE Xiutiao, et al. Hybrid genetic algorithm and modified iterative fourier transform algorithm for large thinned array synthesis[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2017, 16: 2150–2154. doi: 10.1109/LAWP.2017.2700865 [10] FU Yu, GUO Zhigui, WANG Haowen, et al. Optimization of planar thinned antenna array based on genetic and convex hybrid algorithm[C]. 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS), Shanghai, China, 2016: 1299–1303. [11] ZHOU Zhigang, ZENG Cao, and CHEN Baixiao. Fast low-sidelobe pattern synthesis for linear array thinning utilizing a modified iterative Chirp-Z transform technique[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(20): 23480–23491. doi: 10.1109/JSEN.2021.3108595 [12] SINGH M and GHOSH B. Antenna pattern synthesis using phase mode for circular array with reduced side-lobe level[C]. 2020 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (APMC), Hong Kong, China, 2020: 173–175. [13] CUI Xiaowei, ZHANG Qingtai, and FENG Zhenming. Outage performance for maximal ratio combiner in the presence of unequal-power co-channel interferers[J]. IEEE Communications Letters, 2004, 8(5): 289–291. doi: 10.1109/LCOMM.2004.827401 [14] 冯晶晶. 分布式星载雷达栅瓣抑制技术研究[D]. [硕士论文], 电子科技大学, 2010.FENG Jingjing. Research on grating lobe suppression technology of distributed spaceborne radar[D]. [Master. dissertation], University of Electronic Science and Technology of China, 2010. [15] ZHU Rongqiang, ZHOU Jianxiong, and FU Qiang. A grating and side lobe suppression method for near range MIMO array[C]. 2019 6th Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar (APSAR), Xiamen, China, 2019: 1–4. [16] 李道京, 侯颖妮, 滕秀敏, 等. 稀疏阵列天线雷达技术及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 172–173. -

下载:

下载:

下载:

下载: