QoS-aware Cross-layer Dynamic Resource Allocation for Indoor Visible Light Communication-WiFi Heterogeneous Networks

-

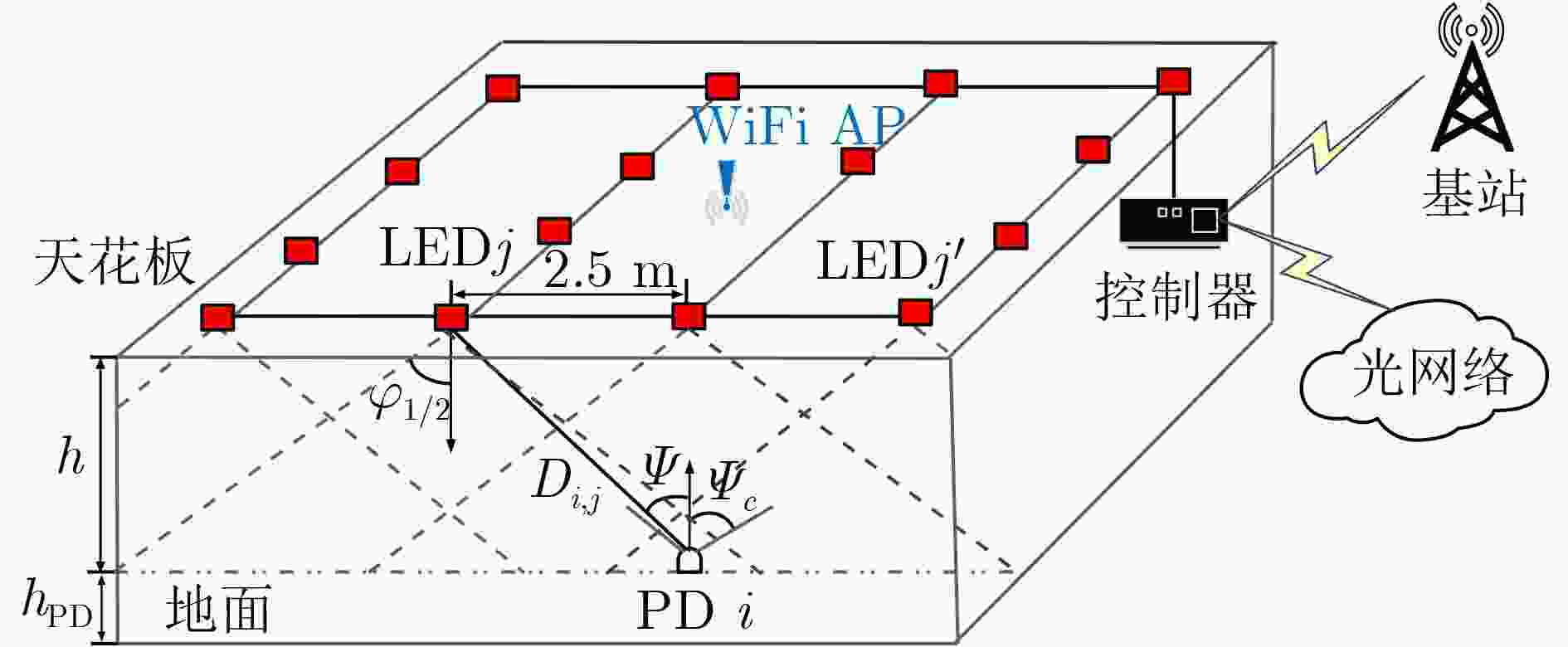

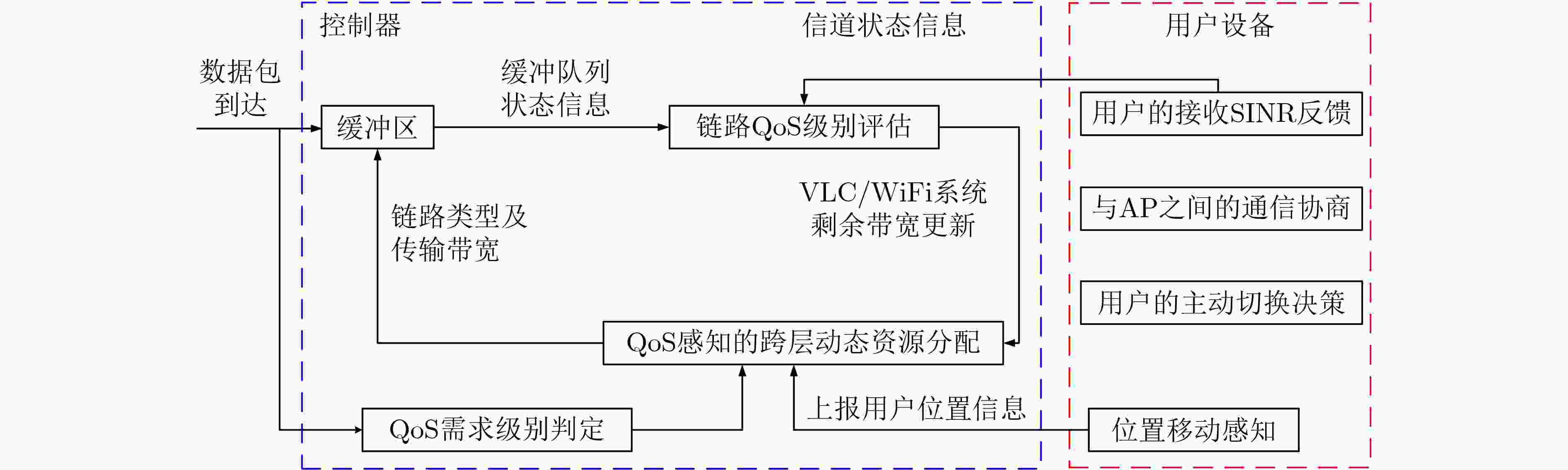

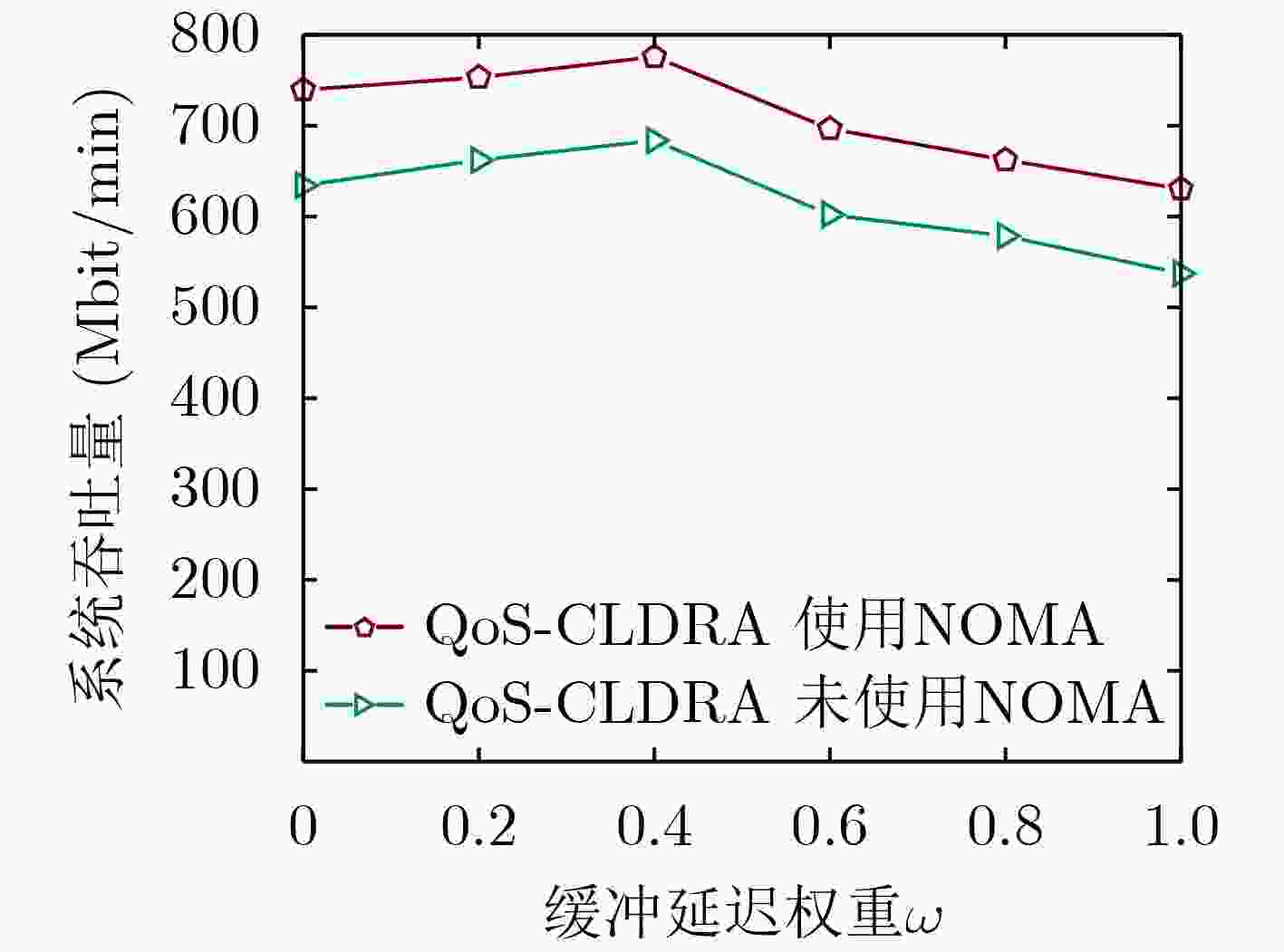

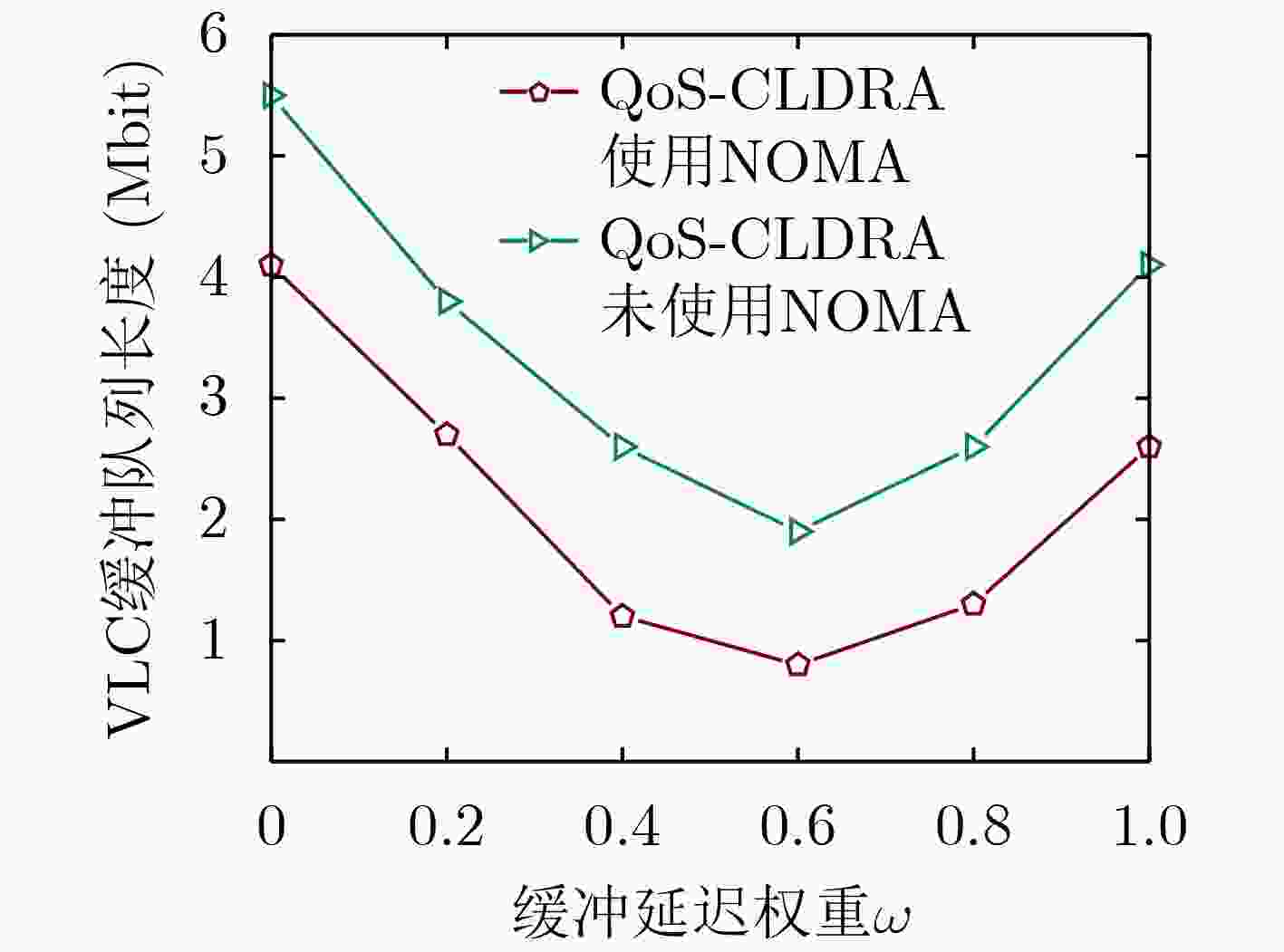

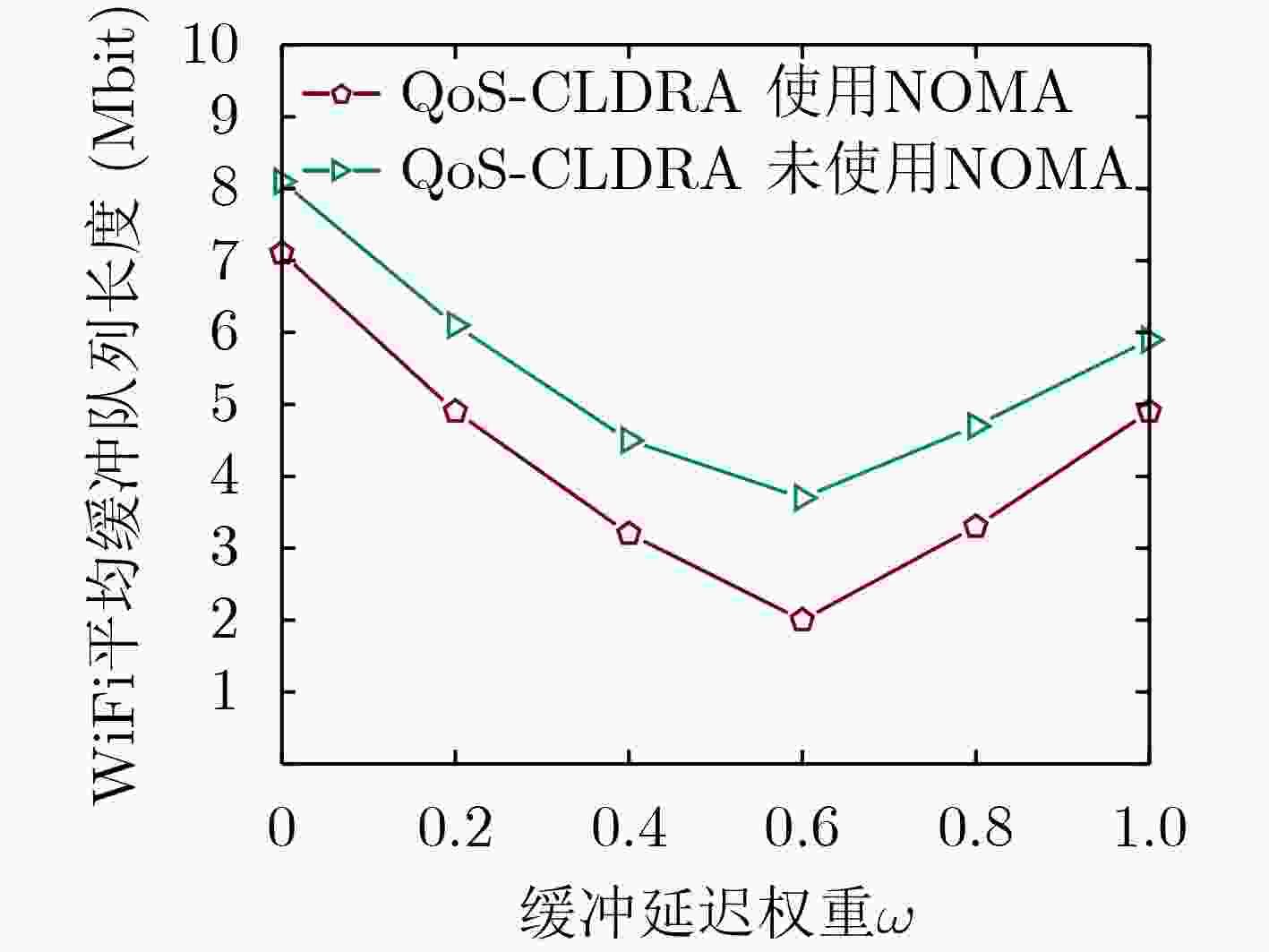

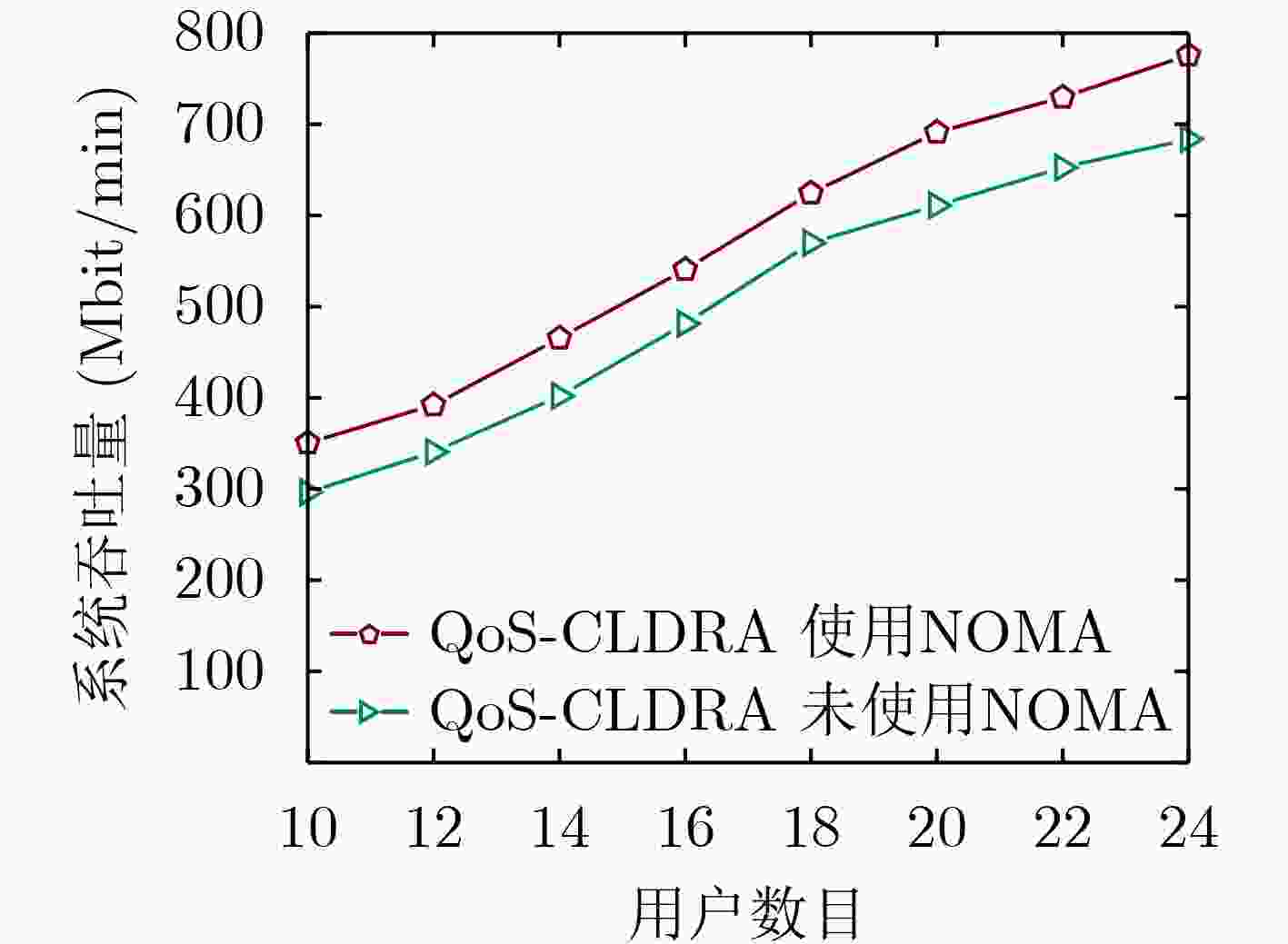

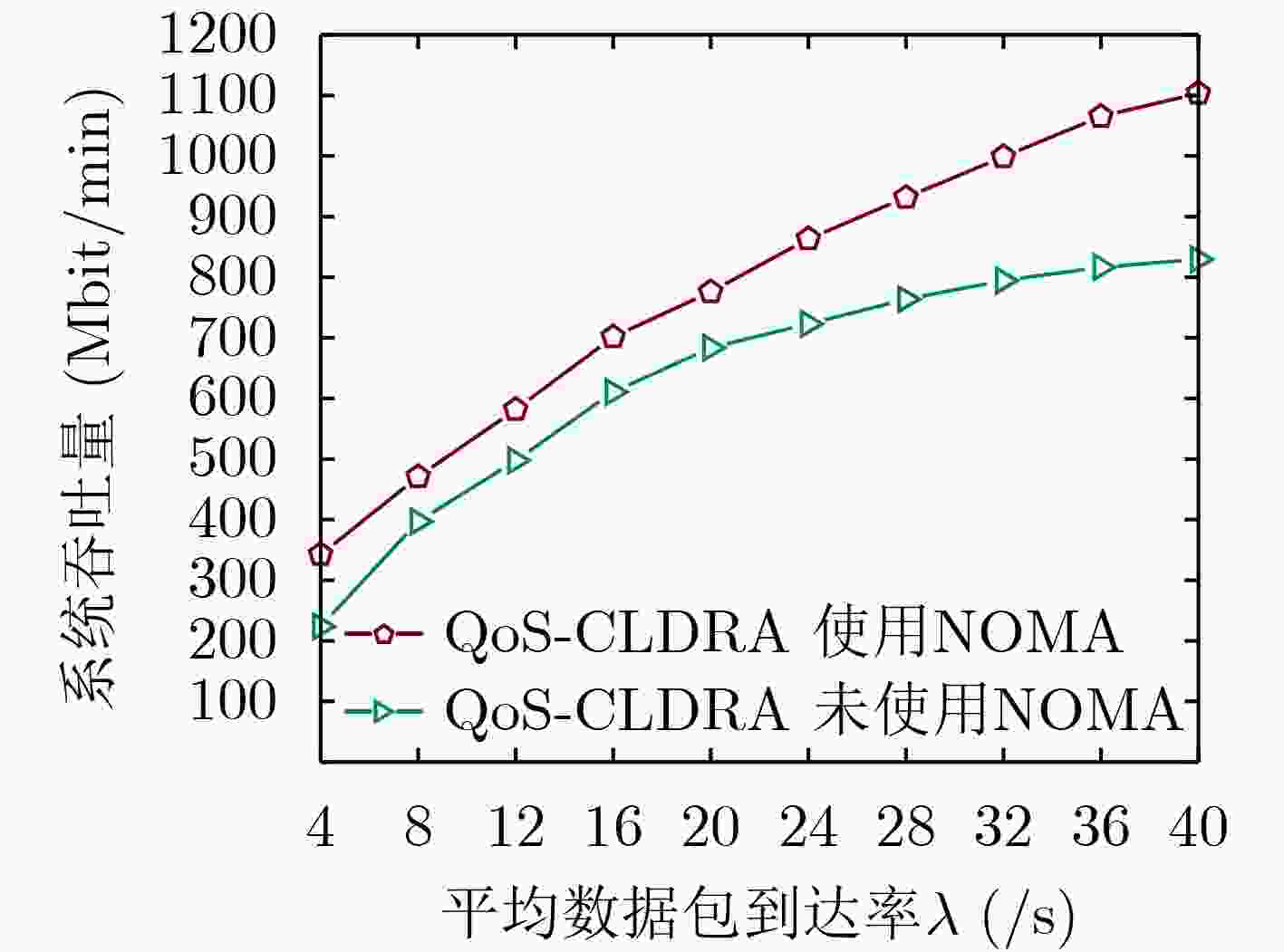

摘要: VLC-WiFi异构网络已经成为广受欢迎的短距离无线通信方式之一。然而,有限的频谱资源导致VLC-WiFi异构网络容量难以满足井喷式增长的用户数据带宽需求。该文结合物理层的动态链路传输性能以及媒体访问控制层的队列缓冲延迟性能,定义链路传输性能和链路服务质量(QoS)感知等级评估公式,根据用户数据包QoS需求,设计QoS感知的跨层动态资源分配(QoS-CLDRA)方法,并引入非正交多址接入的用户匹配与功率分配策略,进一步提升系统的吞吐量。仿真结果表明:所提方法能够有效提升系统吞吐量和降低缓冲队列长度。

-

关键词:

- VLC-WiFi异构网络 /

- 服务质量 /

- 资源分配 /

- 用户匹配 /

- 系统吞吐量

Abstract: VLC-WiFi (Visible Light Communication-Wireless Fidelity) heterogeneous networks are becoming a popular short-distance wireless communication solution. However, limited spectrum resources make it difficult for VLC-WiFi heterogeneous network to meet the rapidly growth for data bandwidth of user. Combined with the link transmission performance of the physical layer and the queue buffer delay performance of the media access control layer, an evaluation formula of dynamic link transmission performance and link Quality of Service (QoS) perception level are defined. According to the QoS requirements of data packets, the QoS-aware Cross-Layer Dynamic Resource Allocation (QoS-CLDRA) is proposed. Furthermore, the user matching and power allocation strategy based on non-orthogonal multiple access are designed to improve the system throughput. Simulation results show that the proposed QoS-CLDRA can effectively improve the system throughput and reduce the buffer queue length. -

表 1 QoS-CLDRA算法

输入:数据包请求,系统的缓冲区队列延迟阈值、SINR的功率阈值、传输带宽阈值,AP的发射功率Pt; 输出:数据包选择的传输信道类型和系统分配的带宽,发射功率,缓冲区各缓冲队列长度及系统剩余带宽值。 (1) 根据数据包的包头MAC地址,查询用户签约的5G QoS表示,判断数据包的QoS需求级别,并从数据包的包头MAC地址判断目的用户

的位置信息,确定该数据包缓存在能服务用户的VLC AP或WiFi AP对应的缓冲队列中;(2) 由式(5)评估该用户数据包缓冲队列的下行传输链路的QoS感知级别; (3) 判断用户数据包的QoS需求级别是否为低,若是,转步骤(5),否则,转步骤(4); (4) 判断用户数据包的QoS需求级别是否低于该用户数据包缓冲队列的下行传输链路的QoS感知级别,若是,即QoS需求级别为高且系统

QoS感知级别为中,或者QoS需求级别为中且系统QoS感知级别为低,将前数据包缓存在该用户待发送数据包的缓冲队列中,排队等

待该AP发送,包发送功率为Pt,转步骤(8);否则,转步骤(5);(5) 判断该用户数据包的缓冲队列的下行传输链路是否为WiFi链路,若是,转步骤(6);否则,转步骤(7); (6) 判断WiFi系统剩余带宽是否大于1 MHz,若是,为该用户数据包从缓冲区中开辟新的缓冲队列,并分配传输带宽为1 MHz的WiFi链

路,转步骤(8);否则,执行NOMA用户匹配与功率分配策略,转步骤(8);(7) 判断VLC系统剩余带宽是否大于4 MHz,若是,为该用户数据包从缓冲区中开辟新的缓冲队列,并分配传输带宽为4 MHz的VLC链

路,转步骤(8);否则,执行NOMA用户匹配与功率分配策略,转步骤(8);(8) 等待当前周期结束,输出数据包选择的传输信道类型和系统分配的带宽,数据包AP发送功率,各缓冲队列长度及系统剩余带宽值。 表 2 NOMA用户匹配与功率分配策略

输入:带宽分配失败数据包及其标记的系统传输链路和缓冲队列,缓冲区所有数据包的信道增益值,AP的发射功率Pt; 输出:数据包的缓存队列NOMA匹配信息、NOMA匹配的系统带宽和传输链路,NOMA匹配的功率分配值。 (1)判断用户数据包标记的缓冲队列的下行传输链路是否为VLC链路,若是,将缓冲区内所有使用VLC下行传输链路的数据包缓冲队列的

所属用户保存在VLC NOMA匹配候选用户集合中;否则,将缓冲区内所有使用WiFi下行传输链路的数据包缓冲队列的所属用户保存

在WiFi NOMA匹配候选用户集合中;(2)将数据包所属系统的NOMA集合中的用户按照信道增益值升序排列用户数据包,设集合中总用户数目为K,将这K个用户划分为弱用户

集合$ {H_1} = \{ {h_1},{h_2}, \cdots ,{h_a}\} $、普通用户集合$ {H_2} = \{ {h_{a + 1}},{h_{a + 2}}, \cdots ,{h_b}\} $和强用户集合$ {H_3} = \{ {h_{b + 1}}, \cdots ,{h_K}\} $,其中,$ {\text{|}}{H_1}| = \left\lfloor {K/3} \right\rfloor $,

$ {\text{|}}{H_3}| = \left\lfloor {K/3} \right\rfloor $,$ {\text{|}}{H_2}| = K - 2 \cdot \left\lfloor {K/3} \right\rfloor $;(3)若用户数据包在集合H2中,则将当前用户数据包队列与集合H1中信道增益值最小的用户,或集合H3中信道增益值最大的用户构成

NOMA用户组,转步骤(5);否则,转步骤(4);(4)若用户数据包在集合H1中,则将当前用户数据包队列与集合H3中信道增益值最大的用户构成NOMA用户组,转步骤(5);否则,将当前

用户数据包队列与集合H1中信道增益值最小的用户匹配成NOMA用户组,转步骤(5);(5)由式(8)计算NOMA用户组中待分配用户的功率分配系数αk,则该用户分配功率为αk×Pt,而配对的另一个用户的功率为(1–αk)×Pt,将

待分配用户的带宽设置为NOMA用户组中已分配用户的传输链路带宽,共享NOMA用户组的下行传输链路和带宽;(6)数据包的缓存队列NOMA匹配信息、NOMA匹配的系统带宽和传输链路,NOMA匹配的用户数据包的包发送功率值αk×Pt和(1–αk)×Pt。 表 3 默认仿真参数

参数 含义 数值 参数 含义 数值 L×W×H 房间大小 10×10×3 m3 T(ψ) 光滤波增益 1 hPD PD的高度 1.2 m APD PD的接收面积 1 cm2 PV VLC AP的发射功率 10 W γ 光电转换系数 0.53 A/W BV VLC系统带宽 40 MHz PW WiFi AP的发射功率 20 dBm φ1/2 发射机的半功率角 60° BW WiFi系统带宽 22 MHz -

[1] 付亚伟. 大数据互联网时代光纤通信技术的发展与挑战[J]. 重庆邮电大学学报:自然科学版, 2021, 33(1): 52–58. doi: 10.3979/j.issn.1673-825X.201905080181FU Yawei. Development and challenge of optical fiber communication technology in the era of big data internet[J]. Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Natural Science Edition, 2021, 33(1): 52–58. doi: 10.3979/j.issn.1673-825X.201905080181 [2] MARSHOUD H, MUHAIDAT S, SOFOTASIOS P C, et al. Optical Non-orthogonal multiple access for visible light communication[J]. IEEE Wireless Communications, 2018, 25(2): 82–88. doi: 10.1109/MWC.2018.1700122 [3] 雷新颖, 王成. 一种多孔径接收器的设计及其可见光通信系统[J]. 重庆邮电大学学报:自然科学版, 2021, 33(1): 59–66. doi: 10.3979/j.issn.1673-825X.201902150057LEI Xinying and WANG Cheng. Design of amultiple bore diameter receiver and its visible communication system[J]. Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Natural Science Edition, 2021, 33(1): 59–66. doi: 10.3979/j.issn.1673-825X.201902150057 [4] WU Xiping, CHEN Cheng, and HAAS H. Mobility management for hybrid LiFi and WiFi networks in the presence of light-path blockage[C]. The IEEE 88th Vehicular Technology Conference, Chicago, USA, 2019: 1–5. [5] LIU Huanlin, PU Xin, CHEN Yong, et al. User-centric access scheme based on interference management for indoor VLC-WIFI heterogeneous networks[J]. IEEE Photonics Journal, 2020, 12(4): 7903712. doi: 10.1109/JPHOT.2020.3002246 [6] 谢显中, 高龙龙, 卢华兵. VLC网络中兼顾QoS和公平性的协作子载波与功率分配算法[J]. 重庆邮电大学学报:自然科学版, 2021, 33(1): 7–17. doi: 10.3979/j.issn.1673-825X.201904090122XIE Xianzhong, GAO Longlong, and LU Huabing. Coordinated subcarrier and power allocation algorithms considering both QoS and fairness for VLC networks[J]. Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Natural Science Edition, 2021, 33(1): 7–17. doi: 10.3979/j.issn.1673-825X.201904090122 [7] BAO Xu, ADJARDJAH W, OKINE A A, et al. A QoE-maximization-based vertical handover scheme for VLC heterogeneous networks[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2018, 2018(1): 269. doi: 10.1186/s13638-018-1284-1 [8] OBEED M, SALHAB A M, ZUMMO S A, et al. Joint optimization of power allocation and load balancing for hybrid VLC/RF networks[J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2018, 10(5): 553–562. doi: 10.1364/JOCN.10.000553 [9] XU Jiaojiao, GONG Chen, LUO Jianghua, et al. LED half-power angle optimization for ultra-dense indoor visible light communication network deployment[J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2020, 1: 835–848. doi: 10.1109/OJCOMS.2020.3005421 [10] HAMMOUDA M, AKIN S, VEGNI A M, et al. Link selection in hybrid RF/VLC systems under statistical queueing constraints[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, 17(4): 2738–2754. doi: 10.1109/TWC.2018.2802937 [11] DONG Xiaoli, CHI Xuefen, SUN Hongliang, et al. Scheduling with heterogeneous QoS provisioning for indoor visible-light communication[J]. Current Optics and Photonics, 2018, 2(1): 39–46. doi: 10.3807/COPP.2018.2.1.039 [12] BAI Xiangwei, LI Qing, and TAO Siyu. Resource allocation based on dynamic user priority for indoor visible light communication ultra-dense networks[C]. The 18th IEEE International Conference on Communication Technology (ICCT), Chongqing, China, 2018: 331–337. [13] WANG Xuehui and CHEN Wei. Design and optimization of a full duplex CSMA/CA medium access mechanism for hybrid visible light communication networks[C]. The 9th IEEE Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC), Chongqing, China, 2020: 347–351. [14] DEMIR M S and UYSAL M. A cross-layer design for dynamic resource management of VLC networks[J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(3): 1858–1867. doi: 10.1109/TCOMM.2021.3056119 [15] ZHU Shansheng, DONG Yuning, and XU Cheng. A statistical QoE-QoS model of video streaming services[C]. The 6th International Conference on Computing and Data Engineering, Sanya, China, 2020: 195–199. [16] 李祝红, 赵灿明, 闫龙, 等. 智能电网中电力线通信网络负载均衡的机会路由协议[J]. 计算机应用, 2019, 39(3): 812–816. doi: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018071457LI Zhuhong, ZHAO Canming, YAN Long, et al. Load balancing opportunistic routing protocol for power line communication network in smart grids[J]. Journal of Computer Applications, 2019, 39(3): 812–816. doi: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018071457 [17] ZHANG Han, LIU H X, CHEN Peng, et al. Cycle-based end of queue estimation at signalized intersections using low-penetration-rate vehicle trajectories[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, 21(8): 3257–3272. doi: 10.1109/TITS.2019.2925111 [18] BOUALI F, SALLENT O, PÉREZ-ROMERO J, et al. A framework based on a fittingness factor to enable efficient exploitation of spectrum opportunities in cognitive radio networks[C]. The 14th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC), Brest, France, 2011: 1–5. [19] TAO Siyu, YU Hongyi, LI Qing, et al. Performance analysis of gain ratio power allocation strategies for non-orthogonal multiple access in indoor visible light communication networks[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2018, 2018(1): 154. doi: 10.1186/s13638-018-1152-z -

下载:

下载:

下载:

下载: