In-body to On-body Channel Characteristics Analysis and Modeling in Human Body Communication Frequency Band

-

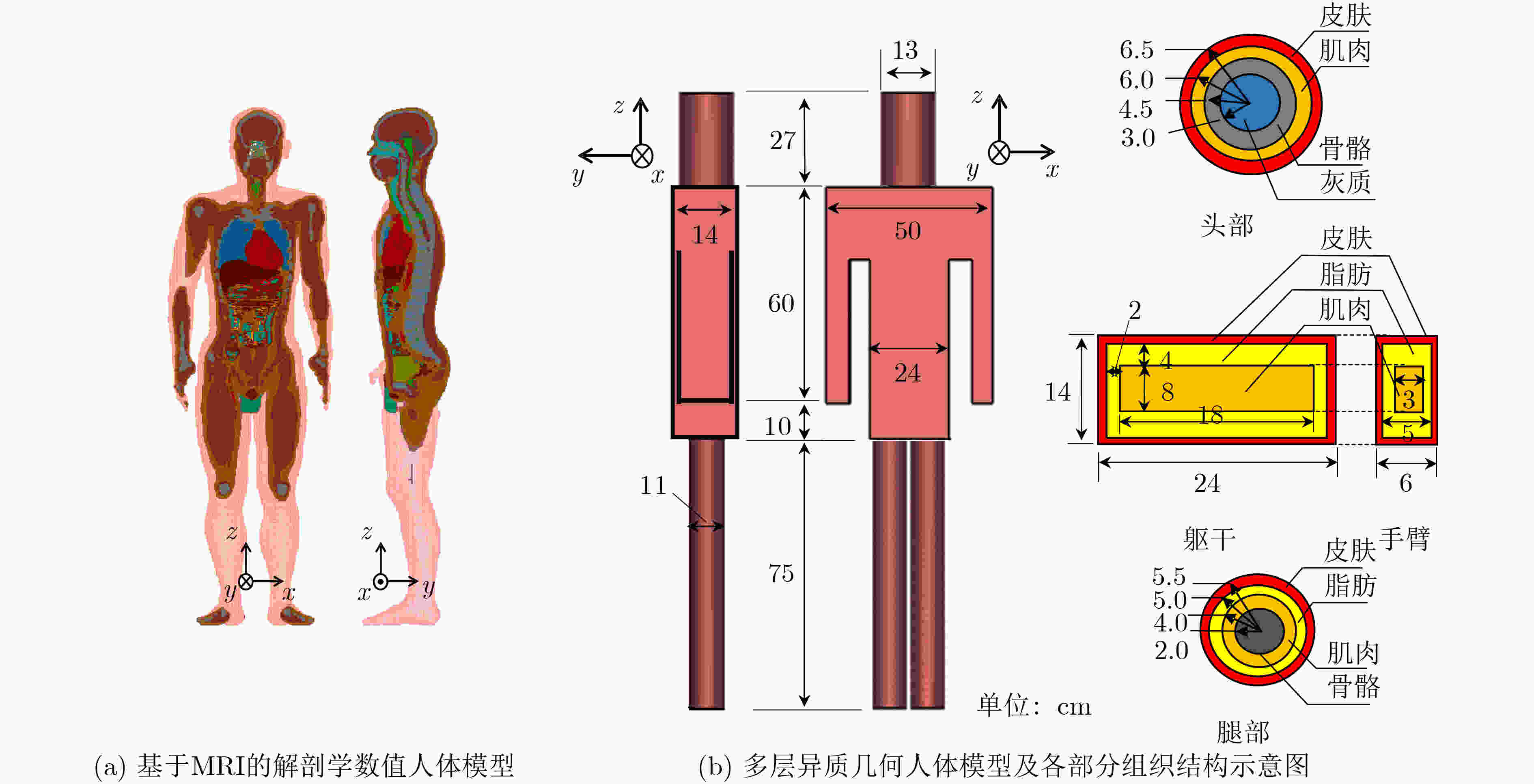

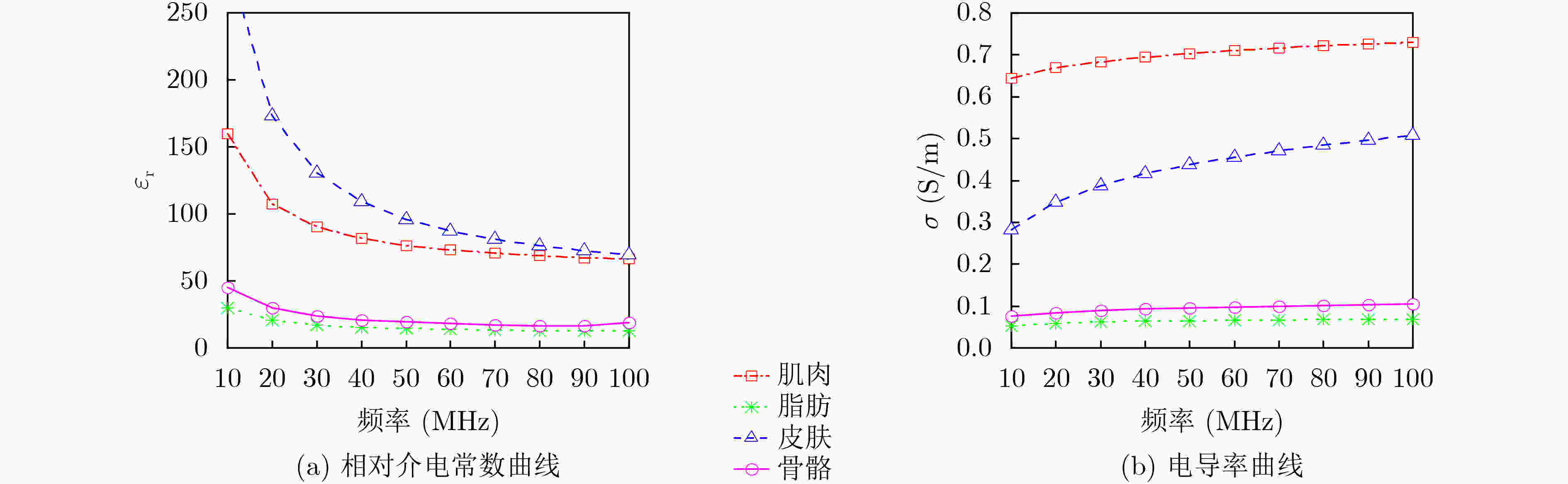

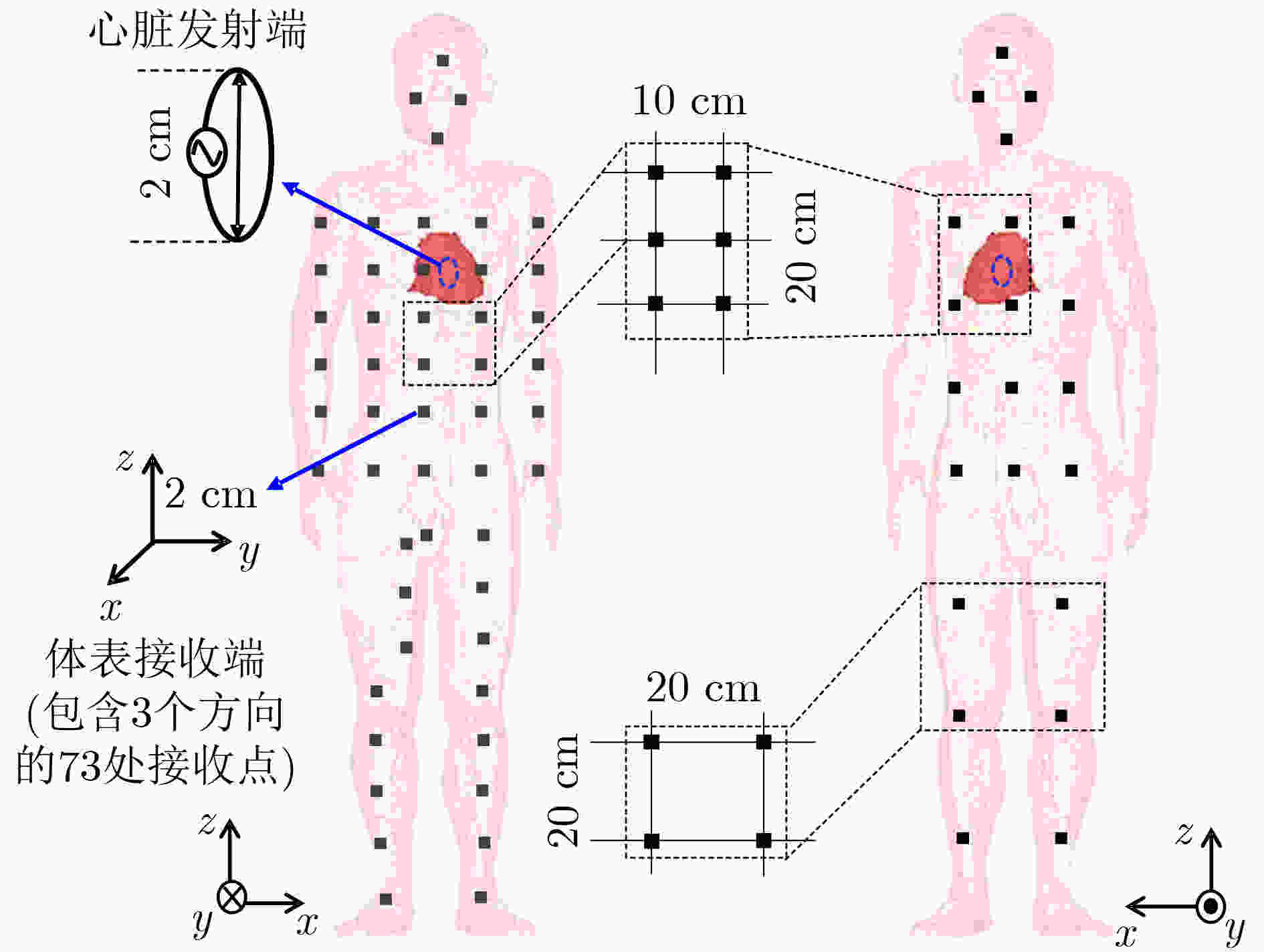

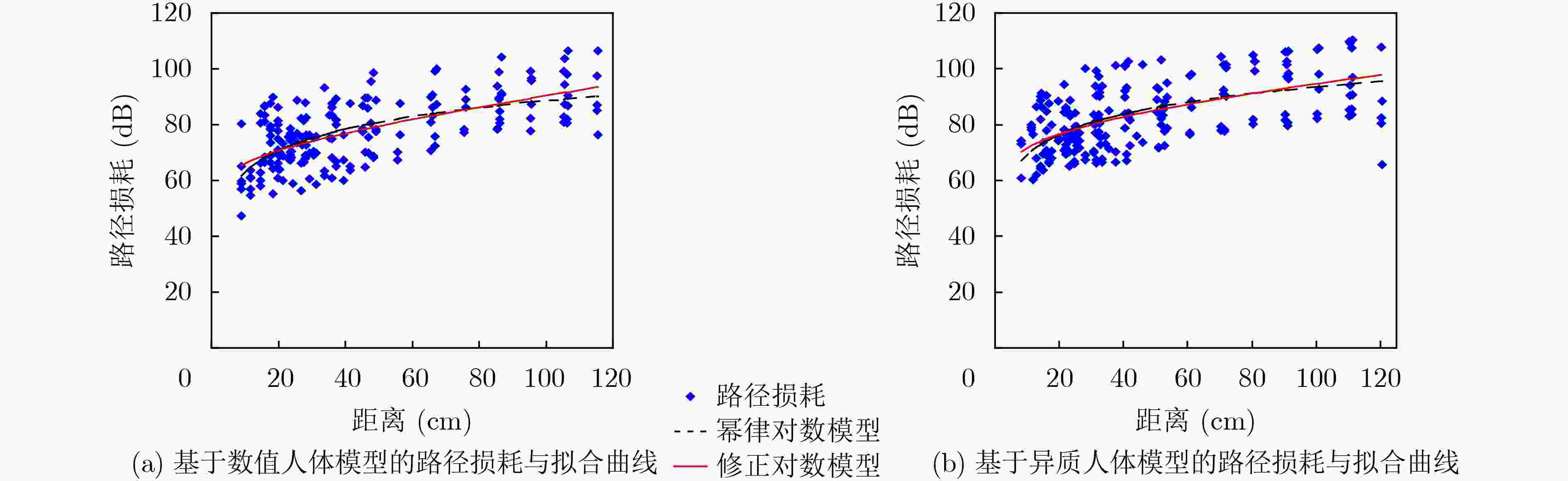

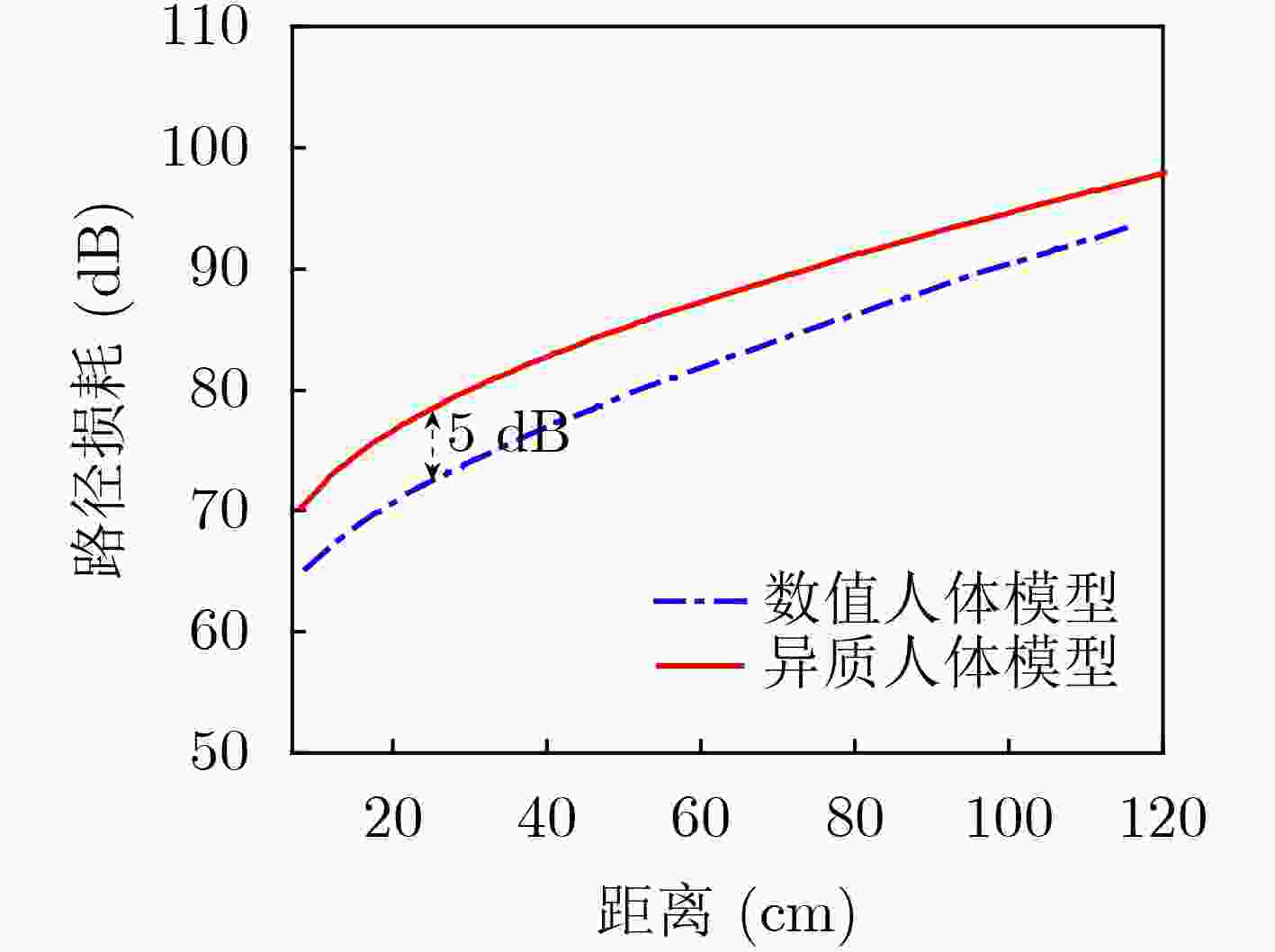

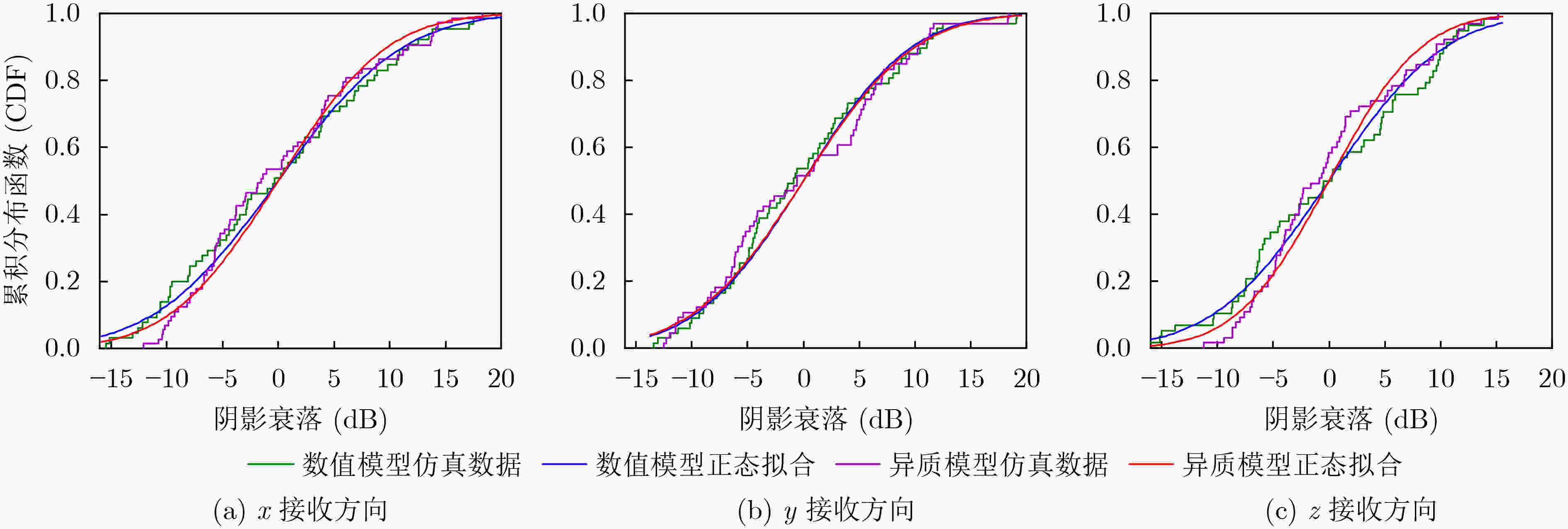

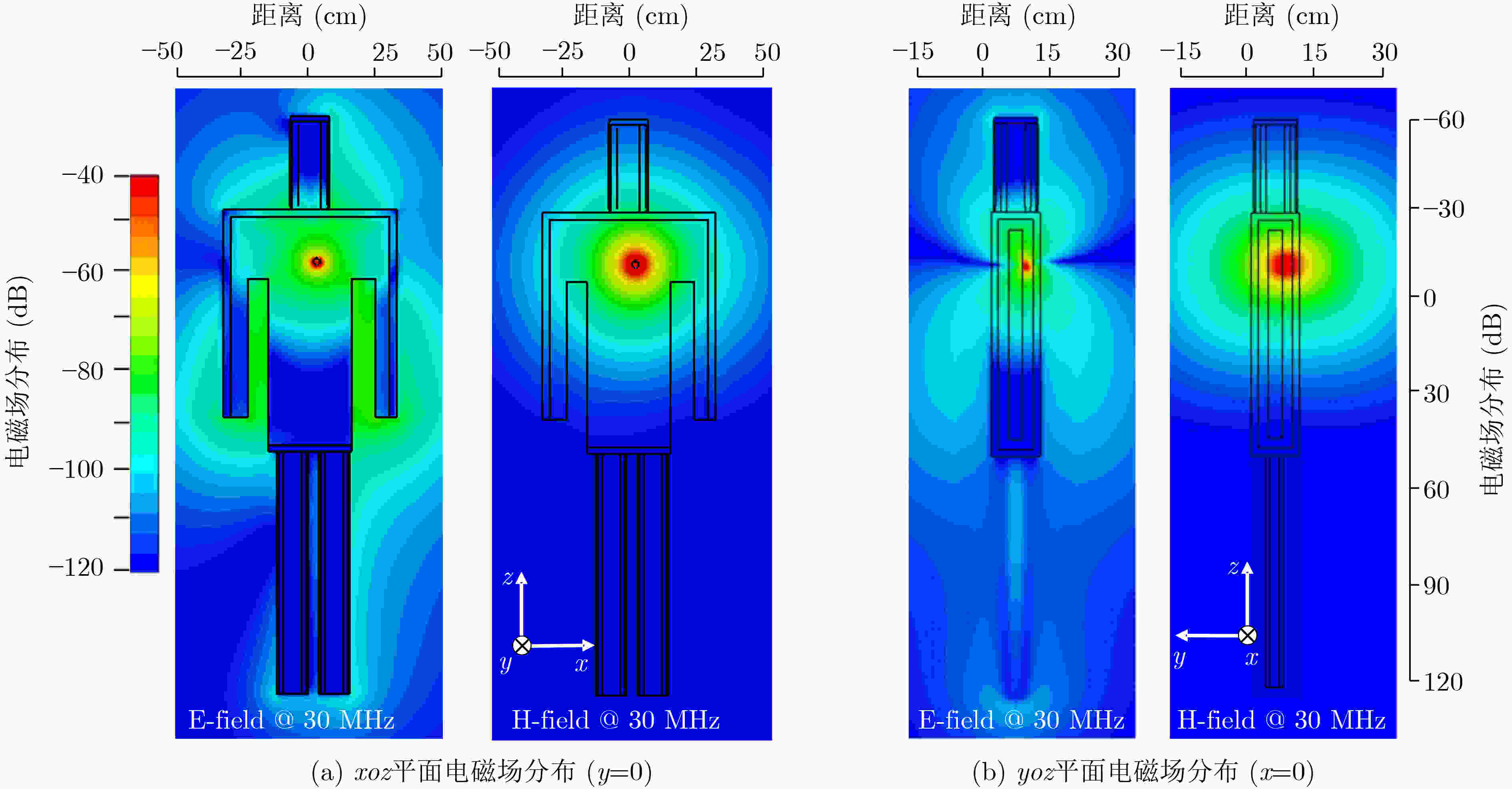

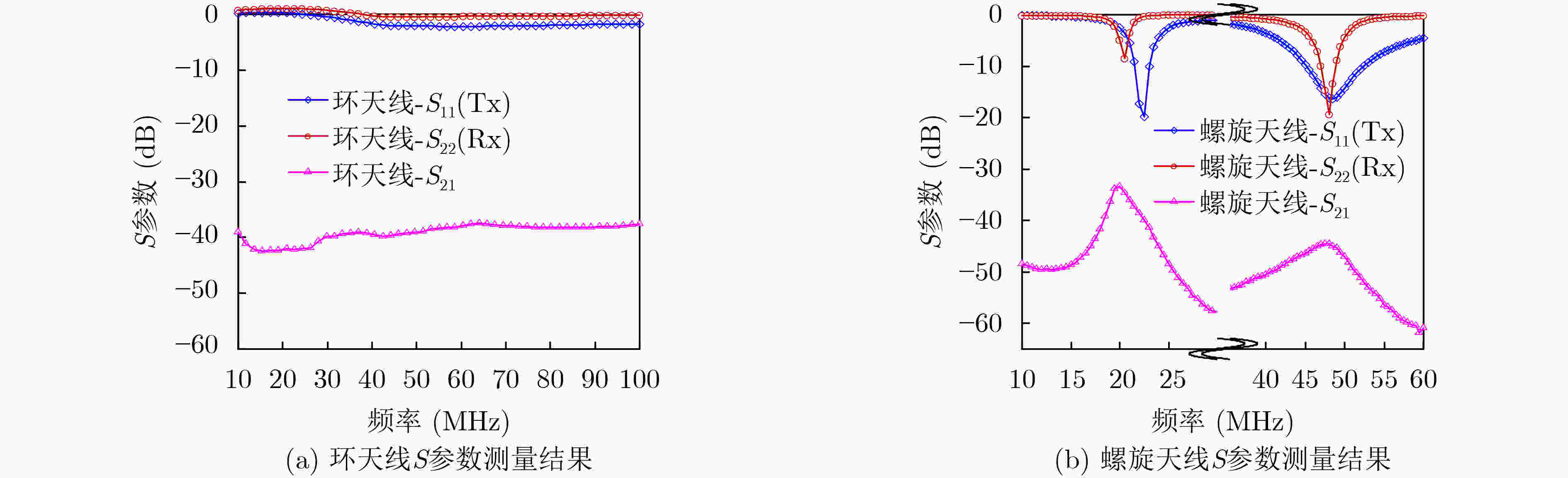

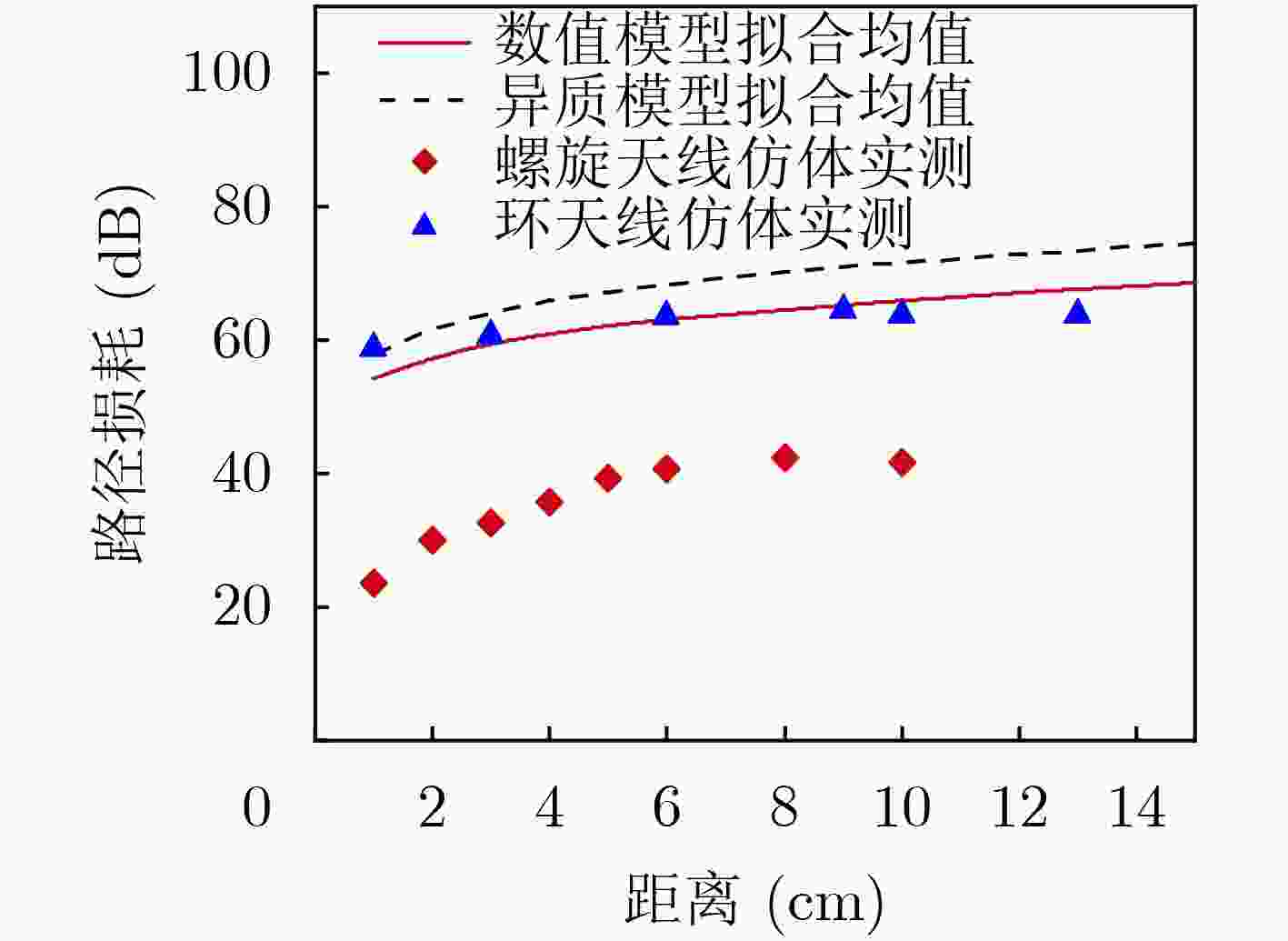

摘要: 为探究人体通信(HBC)频段体内无线通信系统的传输特性,该文对解剖学数值人体模型和多层异质几何人体模型的体内至体表信道特性进行电磁仿真分析,首次建立了人体通信频段内10~50 MHz体内至体表路径损耗模型,并通过生物液态仿体内测量验证了电磁仿真和路径损耗模型的有效性。首先,结合时域有限积分法和数值人体模型计算10~50 MHz人体心脏节点至体表各节点的平均路径损耗,分析对比解剖学数值人体模型和多层异质人体模型的路径损耗、阴影衰落和电磁场分布特性。其次,基于表面波传播机理,提出一个带有线性修正项的对数路径损耗模型,最后建立完整的10~50 MHz体内至体表植入式人体信道模型。仿真分析和实验结果表明,该文提出的带有线性修正项的路径损耗模型可以更准确地描述此频段体内至体表路径损耗特性,采用解剖学数值人体模型进行此频段信道建模与特性研究可以有效提高植入式信道模型的可靠性。Abstract: To investigate the in-body transmission mechanism and propose a comprehensive channel model at Human Body Communication (HBC) band, two types of human body model, that is, an anatomical numerical human model and a multi-layer heterogeneous geometric human model, are adopted to derive the path loss characteristics using electromagnetic simulations. The average path losses from the human heart transmitter to each receiver node on the body surface are first calculated by the Time-Domain Finite Integration method incorporated with the human model. A comprehensive logarithmic path loss model with a linear regulation term is proposed based on the surface wave propagation mechanism to describe the channel characteristics accurately. The shadow fading in decibel is found to follow Normal distribution. The simulation and experimental measurement results demonstrate that the proposed path loss model can well characterize the implant channel characteristics for 10~50 MHz HBC band signals. Using the anatomical numerical human model to perform the channel modeling and channel characteristics study in this frequency band can improve the accuracy and reliability of the constructed implant channel model. This work is the first time to construct the in-body to on-body path loss model for ultra-wideband 10~50 MHz signals at the HBC band.

-

表 1 几种典型生物组织4阶Debye模型拟合参数值

人体组织 ${\varepsilon _\infty }$ $\Delta {\varepsilon _4}$ $ {\tau _4}{\text{(ms)}} $ ${\alpha _4}$ 湿润皮肤 4.0 00.0E+00 15.915 0.20 脂肪 2.5 1.00E+07 15.915 0.01 肌肉 4.0 2.50E+07 2.274 0.00 骨骼 2.5 2.00E+07 15.915 0.00 表 2 路径损耗的拟合参数及均方根误差(RMSE)

人体模型 幂律对数路径损耗模型 修正对数路径损耗模型 PLdB(d0) n RMSE (dB) PLdB(d0) n $\alpha $ RMSE (dB) 数值人体 57.270 2.562 8.980 74.580 1.036 –0.156 8.888 异质人体 63.790 2.429 9.654 76.720 1.280 –0.114 9.616 表 3 阴影衰落变量的统计参数

接收方向 人体模型 ${\sigma _{{\text{dB}}}}$(dB) $\mu $(dB) x 方向 数值人体 8.782 –0.007 异质人体 7.666 0.002 y 方向 数值人体 7.600 0.002 异质人体 7.842 0.014 z 方向 数值人体 8.148 –0.004 异质人体 6.493 –0.007 -

[1] LEELATIEN P, ITO K, SAITO K, et al. Channel characteristics and wireless telemetry performance of transplanted organ monitoring system using ultrawideband communication[J]. IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology, 2018, 2(2): 94–101. doi: 10.1109/jerm.2018.2827779 [2] SÄRESTÖNIEMI M, POMALAZA-RÁEZ C, KISSI C, et al. WBAN channel characteristics between capsule endoscope and receiving directive UWB on-body antennas[J]. IEEE Access, 2020, 8: 55953–55968. doi: 10.1109/access.2020.2982247 [3] AWAN M F, BOSE P, KHALEGHI A, et al. Evaluation of secrecy capacity for next-generation leadless cardiac pacemakers[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2020, 67(8): 2297–2308. doi: 10.1109/TBME.2019.2958748 [4] JANG J, LEE J, LEE K R, et al. A four-camera VGA-resolution capsule endoscope system with 80-Mb/s body channel communication transceiver and sub-centimeter range capsule localization[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2019, 54(2): 538–549. doi: 10.1109/jssc.2018.2873630 [5] IEEE Computer Society. IEEE 802.15.6-2012. IEEE Standard for Local and metropolitan area networks-part 15.6: Wireless Body Area Network[S]. 2012. [6] 柳扬, 杨银堂, 李迪, 等. 一种无线体域网发射机体偏置线性化技术[J]. 电子与信息学报, 2017, 39(2): 499–503. doi: 10.11999/JEIT160297LIU Yang, YANG Yintang, LI Di, et al. Body biasing linearization technique for wireless body area network transmitter[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2017, 39(2): 499–503. doi: 10.11999/JEIT160297 [7] LIAO Wei, MURAMATSU K, and WANG Jianqing. Path loss analysis and transceiver development for human body communication-based signal transmission for wearable robot control[J]. IEEE Access, 2021, 9: 20127–20135. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3055261 [8] HYOUNG C H, HWANG J H, KANG S W, et al. A feasibility study on the adoption of human body communication for medical service[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II:Express Briefs, 2015, 62(2): 169–173. doi: 10.1109/tcsii.2014.2387631 [9] FCC. Revision of Part 15 of the Commission’s rules regarding ultra-wideband transmission system: First report and order (ET Docket No. 98-153)[R]. Technical Report FCC 02–48, 2002. [10] HAN Fuye, LIU Hailian, LI Boyu, et al. HBC-UWB channel modeling for in-body to on-body communication link[C]. Proceedings of the IEEE 19th International Conference on Communication Technology (ICCT), Xi'an, China, 2019: 1458–1462. [11] 韦保林, 岳宏卫, 周茜, 等. 2.5~6.0 GHz信号的体内植入式信道特性分析及建模[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(8): 2019–2023. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01741WEI Baolin, YUE Hongwei, ZHOU Qian, et al. Analysis and modeling of 2.5~6.0 GHz signal propagation channel for human body implant[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2013, 35(8): 2019–2023. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01741 [12] LI Jingzhen, NIE Zedong, LIU Yuhang, et al. Characterization of in-body radio channels for wireless implants[J]. IEEE Sensors Journal, 2017, 17(5): 1528–1537. doi: 10.1109/jsen.2016.2635700 [13] 李少华, 聂泽东, 李景振, 等. 人体通信不同信道传播特性的研究[J]. 计算机工程与应用, 2017, 53(18): 67–72. doi: 10.3778/j.issn.1002-8331.1605-0125LI Shaohua, NIE Zedong, LI Jingzhen, et al. Study on propagation characteristic of different channels of human body communication[J]. Computer Engineering and Applications, 2017, 53(18): 67–72. doi: 10.3778/j.issn.1002-8331.1605-0125 [14] NAGAOKA T, WATANABE S, SAKURAI K, et al. Development of realistic high-resolution whole-body voxel models of Japanese adult males and females of average height and weight, and application of models to radio-frequency electromagnetic-field dosimetry[J]. Physics in Medicine & Biology, 2003, 49(1): 1–15. doi: 10.1088/0031-9155/49/1/001 [15] ITO K, HAGA N, TAKAHASHI M, et al. Evaluations of body-centric wireless communication channels in a range from 3 MHz to 3 GHz[J]. Proceedings of the IEEE, 2012, 100(7): 2356–2363. doi: 10.1109/jproc.2012.2190129 [16] GABRIEL S, LAU R W, and GABRIEL C. The dielectric properties of biological tissues: III. Parametric models for the dielectric spectrum of tissues[J]. Physics in Medicine & Biology, 1996, 41(11): 2271–2293. doi: 10.1088/0031-9155/41/11/003 [17] ANDREUCCETTI D, FOSSI R, and PETRUCCI C. An internet resource for the calculation of the dielectric properties of body tissues in the frequency range 10 Hz–100 GHz[EB/OL]. http://niremf.ifac.cnr.it/tissprop/, 2021. [18] SHI Jingjing, LIU Hailian, WANG Xin, et al. Miniaturized dual-resonant helix/spiral antenna system at MHz-Band for FSK impulse radio intrabody communications[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 68(9): 6566–6579. doi: 10.1109/TAP.2020.2993149 [19] HAQUE M I, YAMADA R, SHI Jingjing, et al. Channel characteristics and link budget analysis for 10–60MHz band implant communication[J]. IEICE Transactions on Communications, 2021, E104.B(4): 410–418. doi: 10.1587/transcom.2020EBP3075 [20] WANG Jianqing, NISHIKAWA Y, and SHIBATA T. Analysis of on-body transmission mechanism and characteristic based on an electromagnetic field approach[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2009, 57(10): 2464–2470. doi: 10.1109/tmtt.2009.2029632 [21] BAE J, CHO H, SONG K, et al. The signal transmission mechanism on the surface of human body for body channel communication[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2012, 60(3): 582–593. doi: 10.1109/tmtt.2011.2178857 [22] PENG Yunxiao, SAITO K, and ITO K. Antenna design for impulse-radio-based wireless capsule endoscope communication systems[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, 66(10): 5031–5042. doi: 10.1109/tap.2018.2854360 [23] HARTSGROVE G, KRASZEWSKI A, and SUROWIEC A. Simulated biological materials for electromagnetic radiation absorption studies[J]. Bioelectromagnetics, 1987, 8(1): 29–36. doi: 10.1002/bem.2250080105 -

下载:

下载:

下载:

下载: