|

孙大军, 郑翠娥, 张居成, 等. 水声定位导航技术的发展与展望[J]. 中国科学院院刊, 2019, 34(3): 331–338.SUN Dajun, ZHENG Cuie, ZHANG Jucheng, et al. Development and prospect for underwater acoustic positioning and navigation technology[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(3): 331–338.

|

|

孙大军, 郑翠娥, 钱洪宝, 等. 水声定位系统在海洋工程中的应用[J]. 声学技术, 2012, 31(2): 125–132. doi: 10.3969/j.issn1000-3630.2012.02.003SUN Dajun, ZHENG Cuie, QIAN Hongbao, et al. The application of underwater acoustic positioning systems in ocean engineering[J]. Technical Acoustics, 2012, 31(2): 125–132. doi: 10.3969/j.issn1000-3630.2012.02.003

|

|

王宇杰, 李宇, 鞠东豪, 等. 一种基于水下无人航行器的多目标被动跟踪算法[J]. 电子与信息学报, 2020, 42(8): 2013–2020. doi: 10.11999/JEIT190675WANG Yujie, LI Yu, JU Donghao, et al. A multi-target passive tracking algorithm based on unmanned underwater vehicle[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2020, 42(8): 2013–2020. doi: 10.11999/JEIT190675

|

|

CHEN H H. In-situ alignment calibration of attitude and ultra short baseline sensors for precision underwater positioning[J]. Ocean Engineering, 2008, 35(14/15): 1448–1462.

|

|

BRYNER D, HUFFER F, SRIVASTAVA A, et al. Underwater minefield detection in clutter data using spatial point-process models[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2016, 41(3): 670–681. doi: 10.1109/JOE.2015.2493598

|

|

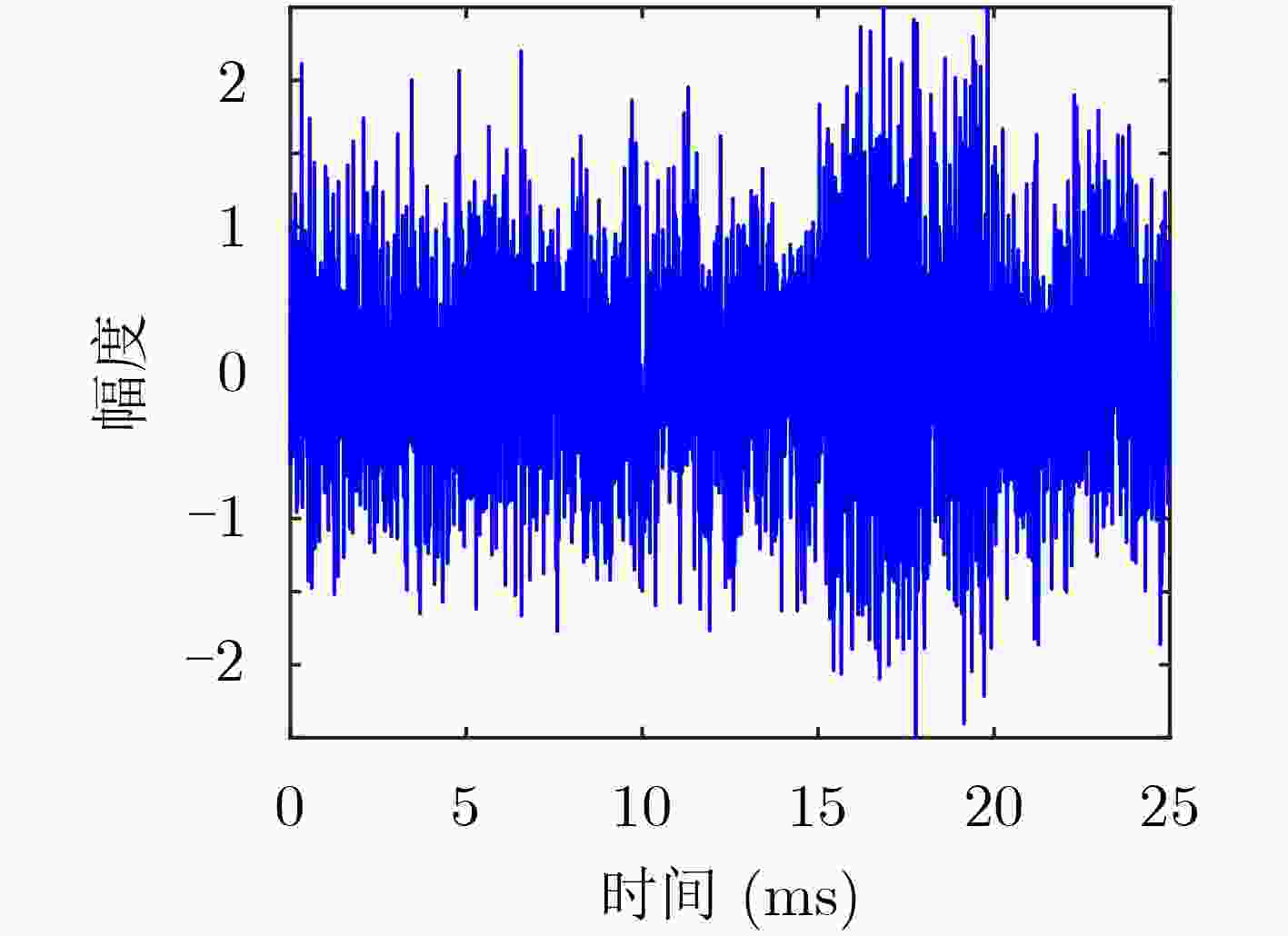

DIANMANT R, KIPNIS D, BIGAL E, et al. An active acoustic track-before-detect approach for finding underwater mobile targets[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2019, 13(1): 104–119. doi: 10.1109/JSTSP.2019.2899237

|

|

LIU Shengheng, MA Yahui, and HUANG Yongming. Sea clutter cancellation for passive radar sensor exploiting multi-channel adaptive filters[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(3): 982–995.

|

|

ABRATKIEWICZ K, KRYSIK P, GAJO Z, et al. Target Doppler rate estimation based on the complex phase of STFT in passive forward scattering radar[J]. Sensors, 2019, 19(16): 3627. doi: 10.3390/s19163627

|

|

HE Zhoujie, TU Xiaotong, BAO Wenjie, et al. Gaussian-modulated linear group delay model: Application to second-order time-reassigned synchrosqueezing transform[J]. Signal Processing, 2020, 167: 107275.

|

|

YANG T C. Deconvolved conventional beamforming for a horizontal line array[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2018, 43(1): 160–172. doi: 10.1109/JOE.2017.2680818

|

|

HIGUCHI T, ITO N, ARAKI S, et al. Online MVDR beamformer based on complex Gaussian mixture model with spatial prior for noise robust ASR[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2017, 25(4): 780–793.

|

|

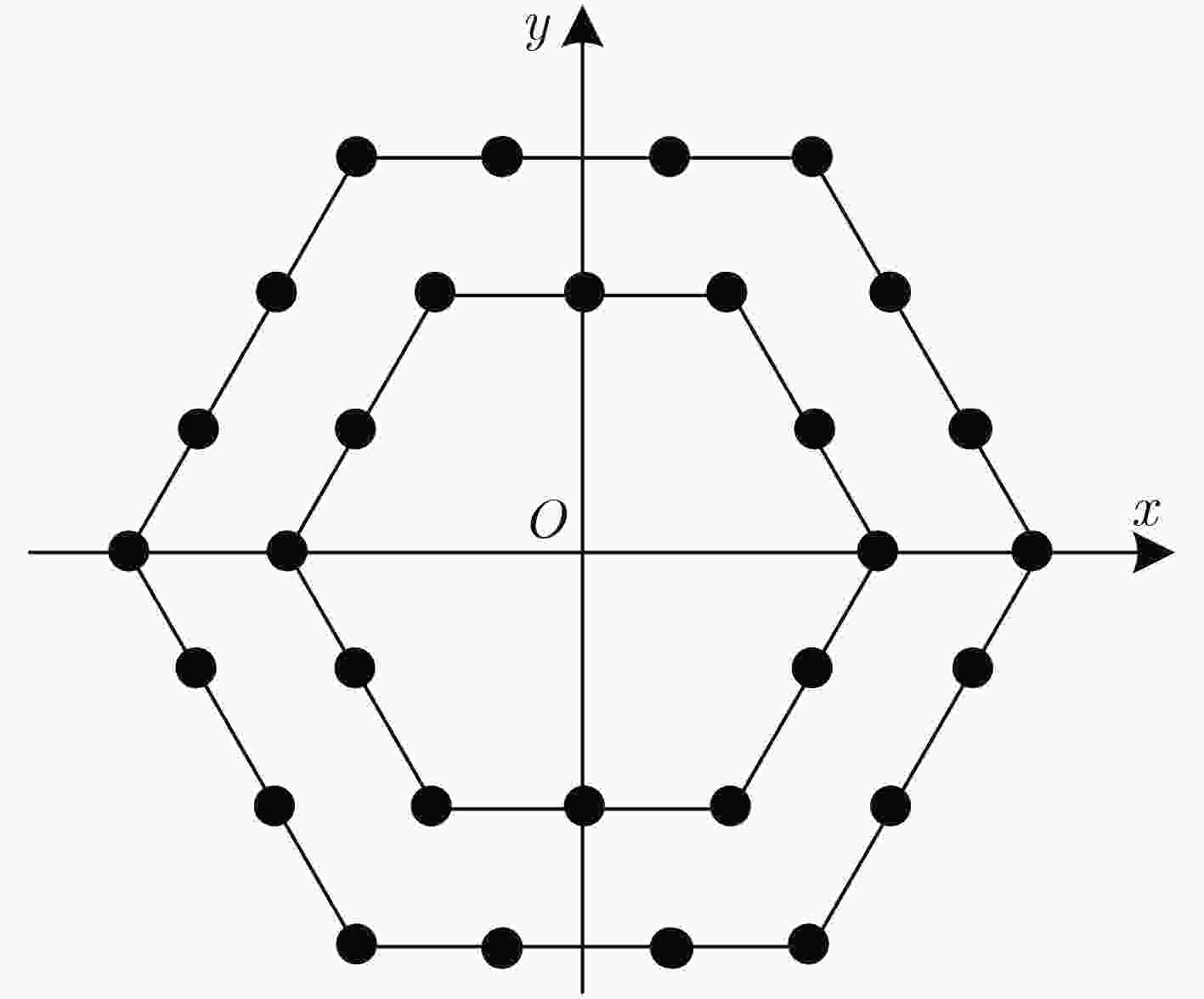

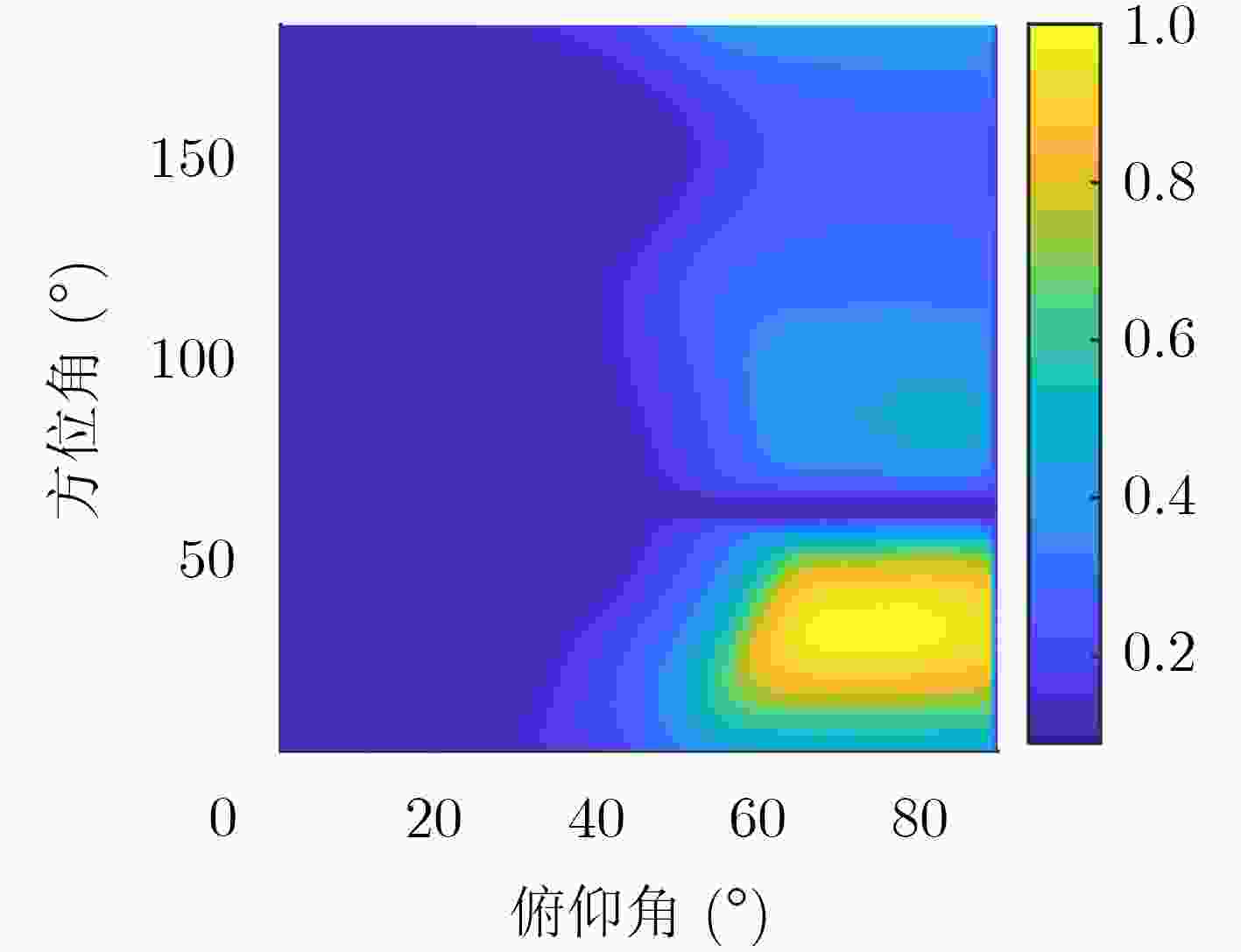

LØNMO T I B, AUSTENG A, and HANSEN R E. Improving swath sonar water column imagery and bathymetry with adaptive beamforming[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2020, 45(4): 1552–1563.

|

|

BOSE S and STEINHARDT A O. Adaptive array detection of uncertain rank one waveforms[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1996, 44(11): 2801–2809.

|

|

张春海, 朱江, 张尔扬. 基于子空间跟踪的DSSS通信系统抗窄带干扰研究[J]. 电子与信息学报, 2007, 29(5): 1159–1162. doi: 10.3724/SP.J.1146.2005.01209ZHANG Chunhai, ZHU Jiang, and ZHANG Eryang. Subspace tracking-based research on narrowband interference suppression in DSSS communication systems[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2007, 29(5): 1159–1162. doi: 10.3724/SP.J.1146.2005.01209

|

|

周峰, 邢孟道, 保铮. 基于特征子空间滤波的SAR窄带干扰抑制方法[J]. 电子与信息学报, 2005, 27(5): 767–770.ZHOU Feng, XING Mengdao, and BAO Zheng. Narrow band interference suppression for SAR using Eigen-subspace based filtering[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2005, 27(5): 767–770.

|

|

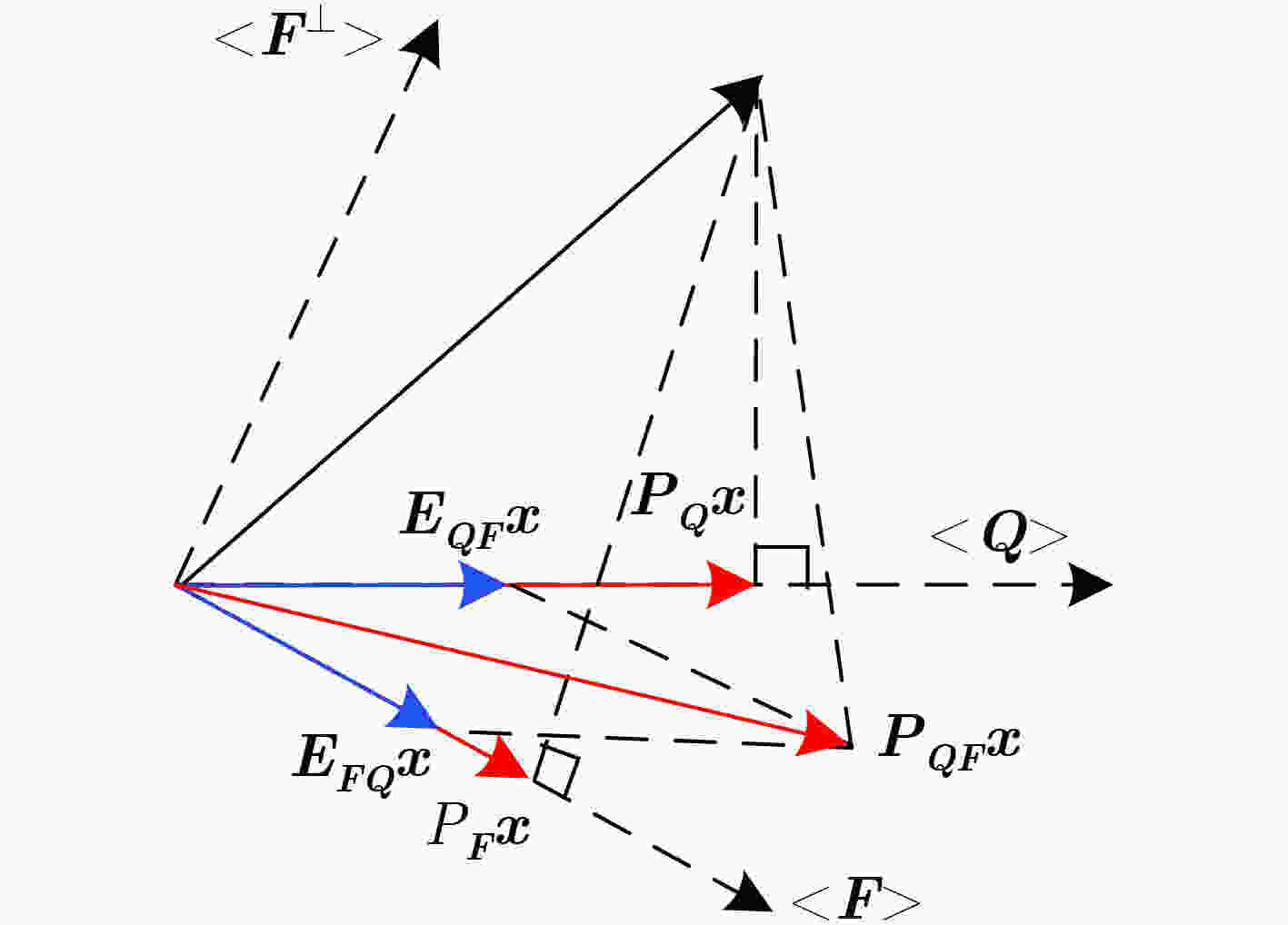

张小飞, 徐大专. 基于斜投影的波束形成算法[J]. 电子与信息学报, 2008, 30(3): 585–588. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01263ZHANG Xiaofei and XU Dazhuan. Oblique projection-based beamforming algorithm[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2008, 30(3): 585–588. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01263

|

|

SCHARF L L and FRIEDLANDER B. Matched subspace detectors[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1994, 42(8): 2146–2157. doi: 10.1109/78.301849

|

|

KWON H and NASRABADI N M. Kernel matched subspace detectors for hyperspectral target detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2006, 28(2): 178–194.

|

|

GRONE R, JOHNSON C R, SÁ E M, et al. Positive definite completions of partial Hermitian matrices[J]. Linear Algebra and its Applications, 1984, 58: 109–124.

|

|

SCHARF L L and MCCLOUD M L. Blind adaptation of zero forcing projections and oblique pseudo-inverses for subspace detection and estimation when interference dominates noise[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2002, 50(12): 2938–2946. doi: 10.1109/TSP.2002.805245

|

|

GERSHMAN A B, NEMETH E, and BOHME J F. Experimental performance of adaptive beamforming in a sonar environment with a towed array and moving interfering sources[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2000, 48(1): 246–250.

|

|

BURNHAM K P and ANDERSON D R. Multimodel inference: Understanding AIC and BIC in model selection[J]. Sociological Methods & Research, 2004, 33(2): 261–304.

|

|

BESSON O, SCHARF L L, and VINCENT F. Matched direction detectors and estimators for array processing with subspace steering vector uncertainties[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2005, 53(12): 4453–4463. doi: 10.1109/TSP.2005.859336

|

下载:

下载:

下载:

下载: