Distributed Source Coding Using Improved Side Information

-

摘要:

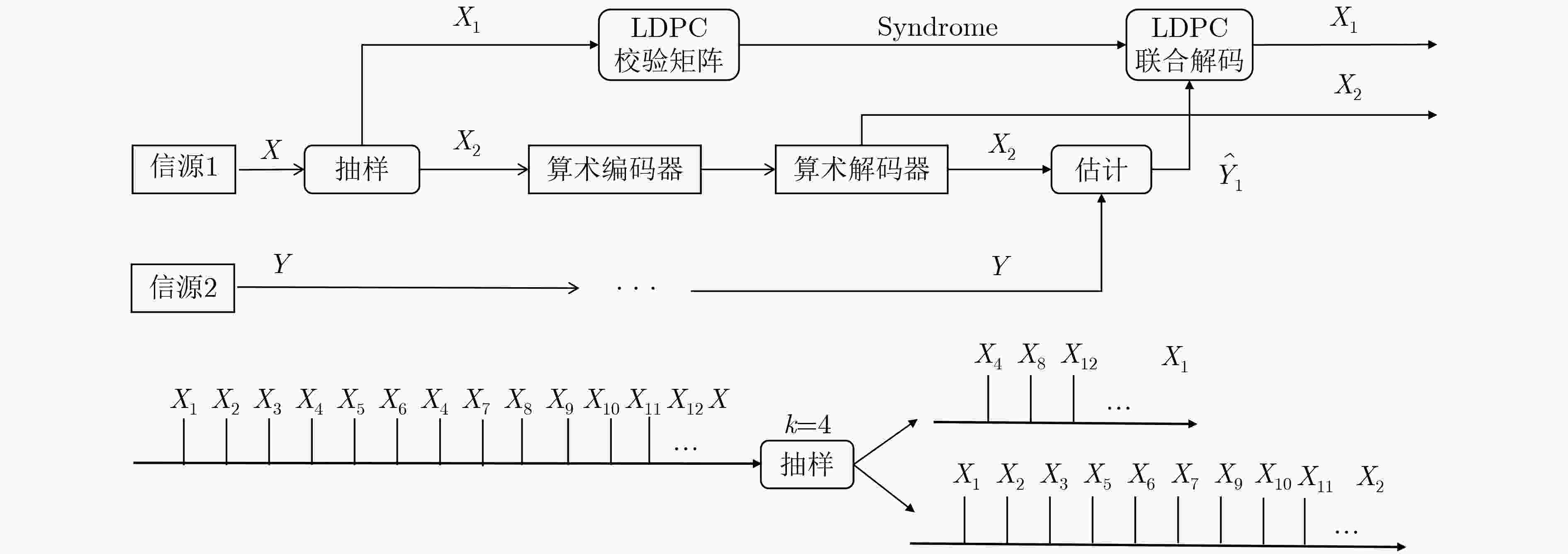

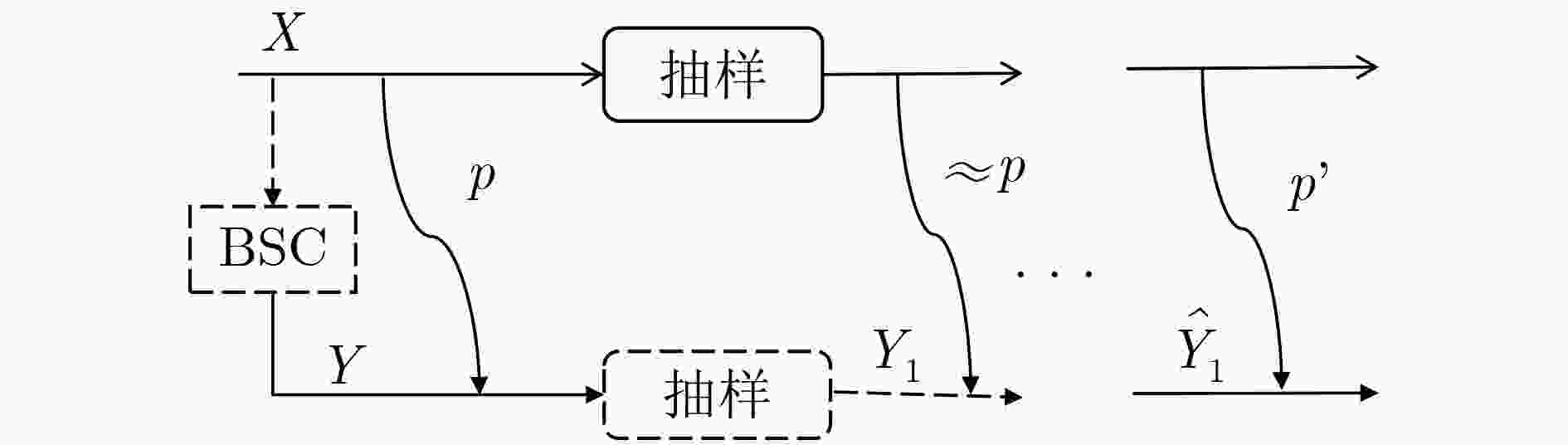

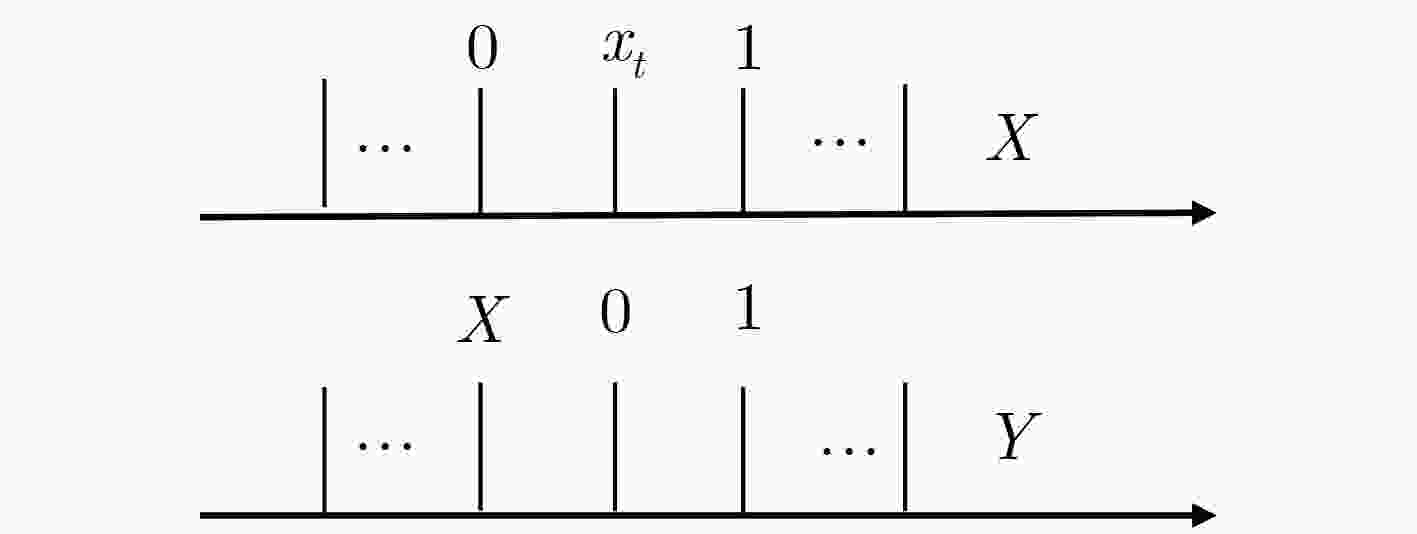

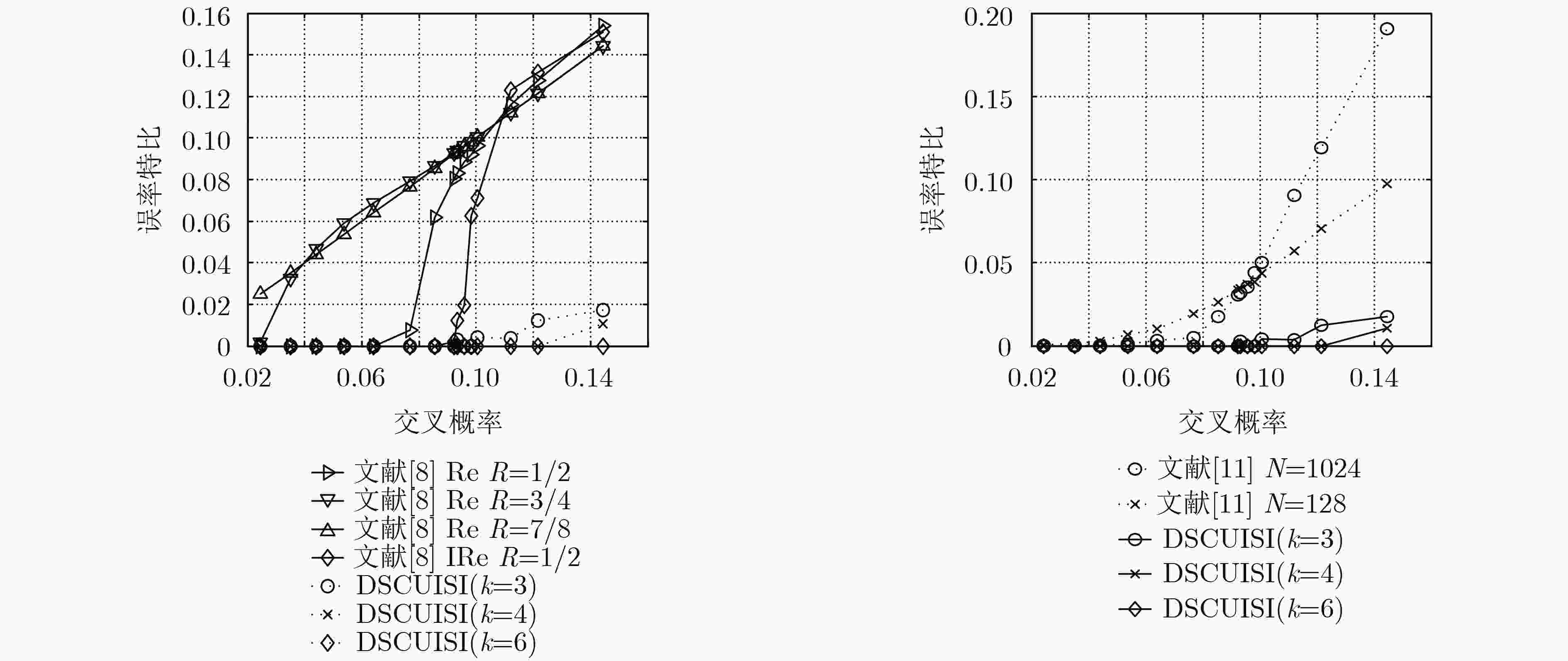

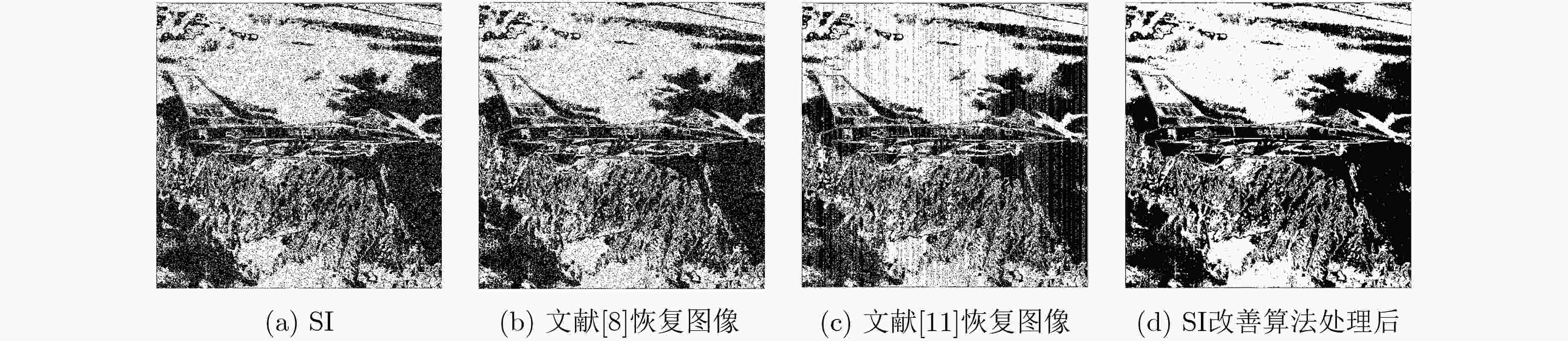

针对现有的非对称分布式信源编码(DSC)方案均存在的在误比特率(BER)以及压缩率方面的不足,该文提出基于边信息改进的DSC(DSCUISI)方案。发送方对信源序列进行抽样,将序列分为抽样与未抽样子序列,利用算术编码器对未抽样子序列进行压缩,同时计算抽样子序列的伴随式。接收方利用边信息序列与未抽样子序列之间的相关性,对抽样符号进行估计,估计出的序列与原始抽样子序列的相关性得到改进。最后利用原始抽样子序列的伴随式与估计出的序列进行联合译码以重建原始抽样子序列。实验结果表明:与基于低密度奇偶校验码和算术码的DSC方案相比,该文所提方案在信源内部相关性较强时具有压缩率高、在信源间相关度不高时则有重建错误率低的特点,是一种高效、实用且易于实现的DSC方案。

Abstract:Considering the shortcomings on the Bit Error Rate (BER) and the compression ratio of the existing asymmetric Distributed Source Coding (DSC) schemes, a scheme named Distributed Source Coding Using Improved Side Information (DSCUISI) is proposed. At the sender, the source sequence is sampled and divided into a sampled and an un-sampled sub-sequences. The un-sampled sub-sequence is compressed by arithmetic coder while the syndrome of the sampled sub-sequence is calculated. The receiver exploits the correlation between the side information and the un-sampled sub-sequence to estimate the sampled symbols, so that the correlation between the estimated sequence and the original sampled sub-sequence is improved. Finally, the syndromes and the estimated sequence are used to recover the sampled sub-sequence. Experiment results show that the DSCUISI can reach high compression ratio, when the correlation among neighboring symbols is strong. The BER of the reconstructed sequence can be kept low when the correlation between sources are weak. It is an efficient, practical DSC scheme and is easy to be implemented.

-

表 1 概率统计算法

输入:X and Y Initialize count(00000)=1,…,count(11111)=1 Set i = 2 num=1 while (i<=N-1) do if (i+1 mod k) = 0 count(X[i-1] 0 Y[i-1] Y[i+1] Y[i])++ count(X[i-1] 1 Y[i-1] Y[i+1] Y[i])++ else if (i mod k) = 0 continue else if (i-1 mod k) = 0 count(0 X[i+1] Y[i-1] Y[i+1] Y[i])++ count(1 X[i+1] Y[i-1] Y[i+1] Y[i])++ else count(X[i-1] X[i+1] Y[i-1] Y[i+1] Y[i])++ end if end while for num<=32 calculating probability using count end for 输出:probability distribution 表 2 压缩率(码率)对比结果

Peppers p=0.0775, H(X|Y)=0.3925 p=0.10759, H(X|Y)=0.4918 文献[8]BER : LDPC=0.0193; ILDPC=0 文献[8]BER : LDPC=0.1073; ILDPC=0.1158 文献[11]: Rate=0.474487, BER=0.038486 文献[11]: Rate=0.474487, BER=0.150906 C DSCUISI方案的码率, k=3, k=4, k=6 0 0.700040 0.727850 0.754701 1 0.298285 0.274557 0.260146 3 0.217124 0.203460 0.216251 Lena p=0.076714, H(X|Y)=0.3808 p=0.098148, H(X|Y)=0.4516 文献[8]BER : LDPC=0.0076; ILDPC=0 文献[8]BER : LDPC=0.0919; ILDPC=0.0625 文献[11]: Rate=0.547241, BER=0.004826 文献[11]: Rate=0.547241, BER=0.043842 C DSCUISI方案的码率,k=3, k=4, k=6 0 0.621454 0.61876 0.638811 1 0.282116 0.255748 0.238359 3 0.220430 0.201350 0.212461 Plane p=0.080215, H(X|Y)=0.3277 p=0.11145, H(X|Y)=0.4048 文献[8]BER : LDPC=0.0290; ILDPC=0 文献[8]BER : LDPC=0.1138; ILDPC=0.1238 文献[11]: Rate=0.449249, BER=0.102680 文献[11]: Rate=0.449249, BER=0.148754 C DSCUISI方案的码率,k=3, k=4, k=6 0 0.576643 0.593650 0.608581 1 0.296949 0.279232 0.259157 3 0.208356 0.205500 0.210581 Boats p=0.076576, H(X|Y)=0.3644 p=0.101559, H(X|Y)=0.4403 文献[8]BER : LDPC=0.0135; ILDPC=0 文献[8]BER : LDPC=0.0972; ILDPC=0.0899 文献[11]: Rate=0.488861, BER=0.073799 文献[11]: Rate=0.488861, BER=0.145199 C DSCUISI方案的码率,k=3, k=4, k=6 0 0.652294 0.678124 0.700619 1 0.345531 0.321238 0.306967 3 0.248442 0.246097 0.254241 Woman2 p=0.073326, H(X|Y)=0.3630 p=0.102539, H(X|Y)=0.4561 文献[8]BER : LDPC=0.0029; ILDPC=0 文献[8]BER : LDPC=0.0996; ILDPC=0.1006 文献[11]: Rate=0.523987, BER=0.009167 文献[11]: Rate=0.523987, BER=0.075237 C DSCUISI方案的码率,k=3, k=4, k=6 0 0.582823 0.597651 0.608176 1 0.230468 0.202129 0.179202 3 0.174281 0.154635 0.150198 -

YANG Hong, QING Linbo, HE Xiaohai, et al. Robust distributed video coding for wireless multimedia sensor networks[J]. Multimedia Tools and Applications, 2018, 77(4): 4453–4475. doi: 10.1007/s11042-016-4245-x YANG Jia, QING Linbo, ZENG Wenjun, et al. High-order statistical modeling based on a decision tree for distributed video coding[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2019, 29(5): 1488–1502. doi: 10.1109/TCSVT.2018.2840126 HAGAG A, FAN Xiaopeng, and EL-SAMIE F E A. Hyperspectral image coding and transmission scheme based on wavelet transform and distributed source coding[J]. Multimedia Tools and Applications, 2017, 76(22): 23757–23776. doi: 10.1007/s11042-016-4158-8 SLEPIAN D and WOLF J K. Noiseless coding of correlated information sources[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1973, 19(4): 471–480. doi: 10.1109/TIT.1973.1055037 洪少华, 王琳. 基于原模图LDPC码的分布式联合信源信道编码[J]. 电子与信息学报, 2017, 39(11): 2594–2599. doi: 10.11999/JEIT170113HONG Shaohua and WANG Lin. Protograph LDPC based distributed joint source channel coding[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2017, 39(11): 2594–2599. doi: 10.11999/JEIT170113 PRADHAN S S and RAMCHANDRAN K. Distributed Source Coding Using Syndromes (DISCUS): Design and construction[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2003, 49(3): 626–643. doi: 10.1109/TIT.2002.808103 GARCIA-FRIAS J. Compression of correlated binary sources using turbo codes[J]. IEEE Communications Letters, 2001, 5(10): 417–419. doi: 10.1109/4234.957380 LIVERIS A D, XIONG Zixiang, and GEORGHIADES C N. Compression of binary sources with side information at the decoder using LDPC codes[J]. IEEE Communications Letters, 2002, 6(10): 440–442. doi: 10.1109/LCOMM.2002.804244 JIN Liqiang, YANG Pei, and YANG Hongwen. Distributed joint source-channel decoding using systematic polar codes[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22(1): 49–52. doi: 10.1109/LCOMM.2017.2768036 GRANGETTO M, MAGLI E, and OLMO G. Distributed arithmetic coding[J]. IEEE Communications Letters, 2007, 11(11): 883–885. doi: 10.1109/LCOMM.2007.071172 GRANGETTO M, MAGLI E, and OLMO G. Distributed arithmetic coding for the Slepian-Wolf problem[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2009, 57(6): 2245–2257. doi: 10.1109/TSP.2009.2014280 MALINOWSKI S, ARTIGAS X, GUILLEMOT C, et al. Distributed coding using punctured quasi-arithmetic codes for memory and memoryless sources[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2009, 57(10): 4154–4158. doi: 10.1109/TSP.2009.2023359 CAO Ying, SUN Lijuan, HAN Chong, et al. Improved side information generation algorithm based on naive Bayesian theory for distributed video coding[J]. IET Image Processing, 2018, 12(3): 354–360. doi: 10.1049/iet-ipr.2017.0892 DASH B, RUP S, MOHAPATRA A, et al. Decoder driven side information generation using ensemble of MLP networks for distributed video coding[J]. Multimedia Tools and Applications, 2018, 77(12): 15221–15250. doi: 10.1007/s11042-017-5103-1 VARODAYAN D, LIN Y C, GIROD B, et al. Adaptive distributed source coding[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2012, 21(5): 2630–2640. doi: 10.1109/TIP.2011.2175936 罗瑜, 张珍珍. 一种方向插值预测变长编码的帧存有损压缩算法[J]. 电子与信息学报, 2019, 41(10): 2495–2500. doi: 10.11999/JEIT181195LUO Yu and ZHANG Zhenzhen. A lossy frame memory compression algorithm using directional interpolation prediction variable length coding[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2019, 41(10): 2495–2500. doi: 10.11999/JEIT181195 WEISSMAN T, ORDENTLICH E, SEROUSSI G, et al. Universal discrete denoising: Known channel[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2005, 51(1): 5–28. doi: 10.1109/TIT.2004.839518 -

下载:

下载:

下载:

下载: