|

刘旺锁, 王平波, 顾雪峰. 混合高斯参数估计的两种EM算法比较[J]. 声学技术, 2014, 33(6): 539–543.LIU Wangsuo, WANG Pingbo, and GU Xuefeng. Comparison of two EM algorithms for Gaussian mixture parameter estimation[J]. Technical Acoustics, 2014, 33(6): 539–543.

|

|

张杨勇, 刘勇. 低频段大气噪声及处理技术[J]. 舰船科学技术, 2008, 30(S1): 85–88.ZHANG Yangyong and LIU Yong. Atmospheric-noise at low frequency and its processing technique[J]. Ship Science and Technology, 2008, 30(S1): 85–88.

|

|

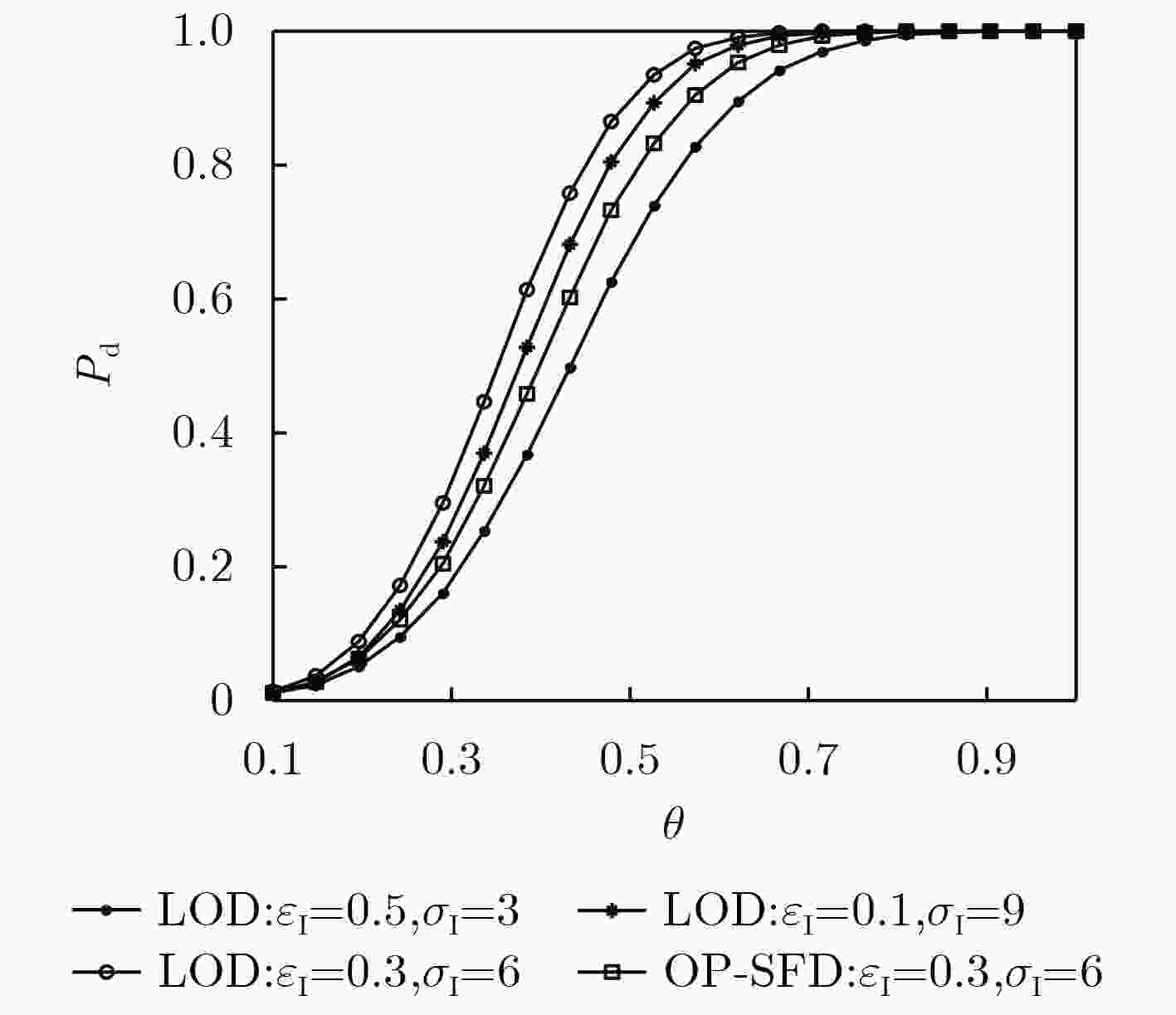

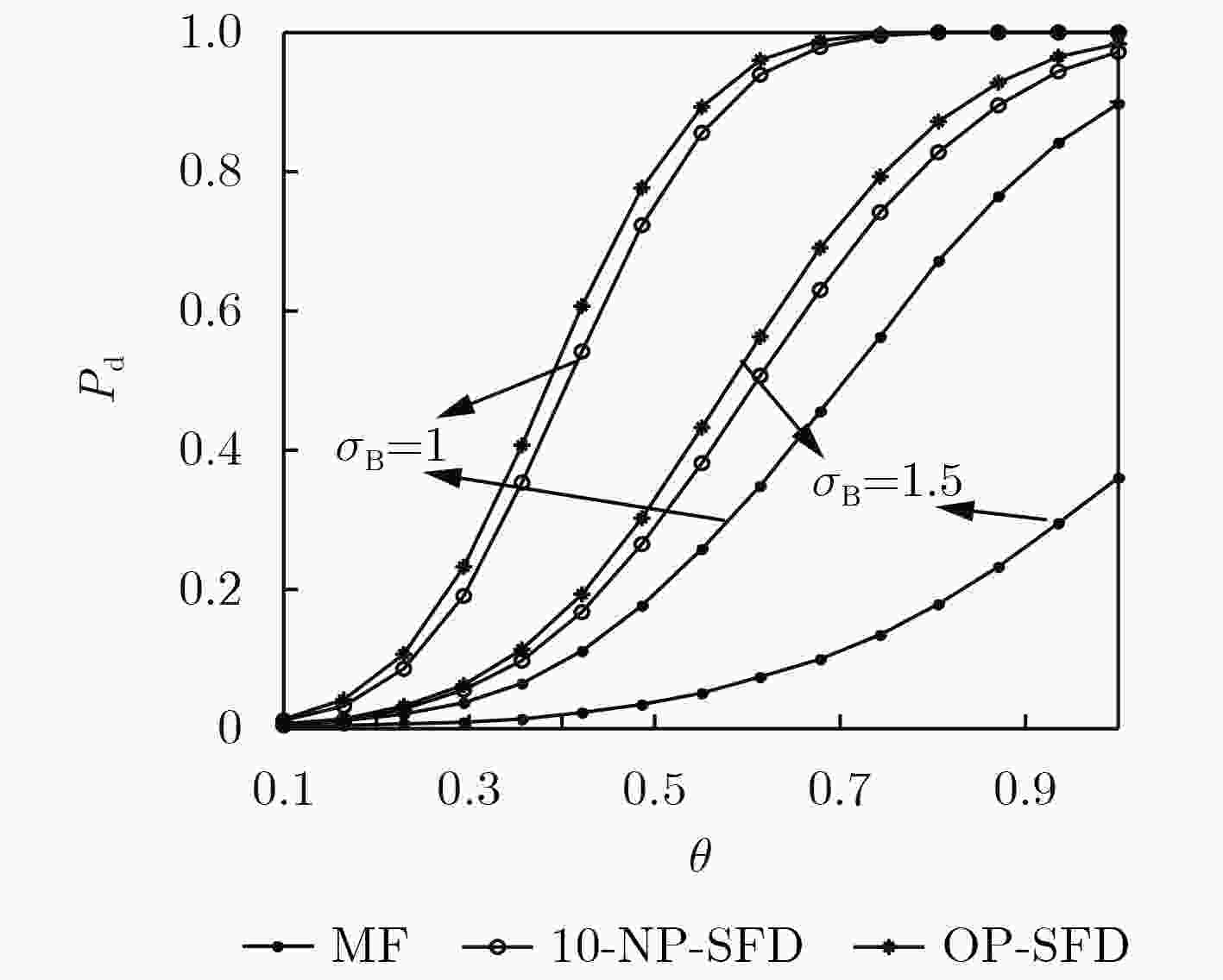

沈锋, 徐定杰, 薛冰. 乘性噪声环境下基于局部最佳检测器的伪码捕获方法[J]. 电子与信息学报, 2009, 31(8): 1952–1956.SHEN Feng, XU Dingjie, and XUE Bing. PN Code acquisition based on the locally optimum detector in multiplicative noise channels[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2009, 31(8): 1952–1956.

|

|

沈锋, 孙枫. 弱相关非高斯环境下基于局部最佳检测器的伪码捕获方法[J]. 电子与信息学报, 2010, 32(4): 811–815.SHEN Feng and SUN Feng. PN Code acquisition based on the locally optimum detector in weakly dependent non-Gaussian impulsive channels[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2010, 32(4): 811–815.

|

|

郑作虎, 王首勇. 一种分数低阶局部最优目标检测方法[J]. 电子与信息学报, 2015, 37(9): 2158–2163.ZHENG Zuohu and WANG Shouyong. Target detection method based on fractional lower order locally optimum detector[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2015, 37(9): 2158–2163.

|

|

LI Xutao, SUN Jun, WANG Shouyong, et al. Near-optimal detection with constant false alarm ratio in varying impulsive interference[J]. IET Signal Processing, 2013, 7(9): 824–832. doi: 10.1049/iet-spr.2013.0024

|

|

OH H and NAM H. Design and performance analysis of nonlinearity preprocessors in an impulsive noise environment[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2017, 66(1): 364–376. doi: 10.1109/TVT.2016.2547889

|

|

MAHMOOD A, CHITRE M, and VISHNU H. Locally optimal inspired detection in snapping shrimp noise[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2017, 42(4): 1049–1062. doi: 10.1109/JOE.2017.2731058

|

|

李旭杰, 赵鸿燕, 杨成胡. α稳定噪声中基于正态变换的次优接收机[J]. 电路与系统学报, 2012, 17(3): 94–97, 14. doi: 10.3969/j.issn.1007-0249.2012.03.018LI Xuejie, ZHAO Hongyan, and YANG Chenghu. Normalized transform based sub-optimal receiver in α-stable impulsive environment[J]. Journal of Circuits and Systems, 2012, 17(3): 94–97, 14. doi: 10.3969/j.issn.1007-0249.2012.03.018

|

|

陈志毅, 周穗华, 冯士民. 脉冲性大气噪声的高斯化滤波[J]. 数据采集与处理, 2013, 28(6): 784–789. doi: 10.3969/j.issn.1004-9037.2013.06.013CHEN Zhiyi, ZHOU Suihua, and FENG Shimin. Removal of impulsive atmosphere noise based on Gaussian filter[J]. Journal of Data Acquisition and Processing, 2013, 28(6): 784–789. doi: 10.3969/j.issn.1004-9037.2013.06.013

|

|

罗忠涛, 卢鹏, 张杨勇, 等. 大气噪声幅度分布与抑制处理分析[J]. 系统工程与电子技术, 2018, 40(7): 1443–1448.LUO Zhongtao, LU Peng, ZHANG Yangyong, et al. Analysis on amplitude distribution and suppression techniques of atmosphere noise[J]. Systems Engineering and Electronics, 2018, 40(7): 1443–1448.

|

|

ILIEV A, KYURKCHIEV N, and MARKOV S. On the approximation of the step function by some sigmoid functions[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2017, 133: 223–234. doi: 10.1016/j.matcom.2015.11

|

|

宋宇鲲, 高晓航, 张多利, 等. Sigmoid函数的分段非线性拟合法及其FPGA实现[J]. 电子技术应用, 2017, 43(8): 49–51. doi: 10.16157/j.issn.0258-7998.170569SHONG Yukun, GAO Xiaohang, ZHANG Duoli, et al. The piecewise non-linear approximation of the sigmoid function and its implementation in FPGA[J]. Application of Electronic Technique, 2017, 43(8): 49–51. doi: 10.16157/j.issn.0258-7998.170569

|

|

王平波, 蔡志明. 有色非高斯背景下微弱信号的Rao有效绩检验[J]. 电子学报, 2007, 35(3): 534–538. doi: 10.3321/j.issn:0372-2112.2007.03.031WANG Pingbo and CAI Zhiming. The Rao efficient scores test of weak signals in colored non-Gaussian background[J]. Acta Electronica Sinica, 2007, 35(3): 534–538. doi: 10.3321/j.issn:0372-2112.2007.03.031

|

|

赵树杰, 赵建勋. 信号检测与估计理论[M]. 2版. 北京: 电子工业出版社, 2013: 58–59.ZHAO Shujie and ZHAO Jianxun. Signal Detection and Estimation Theory[M]. 2nd ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2013: 58–59.

|

下载:

下载:

下载:

下载: