A Lossy Frame Memory Compression Algorithm Using Directional Interpolation Prediction Variable Length Coding

-

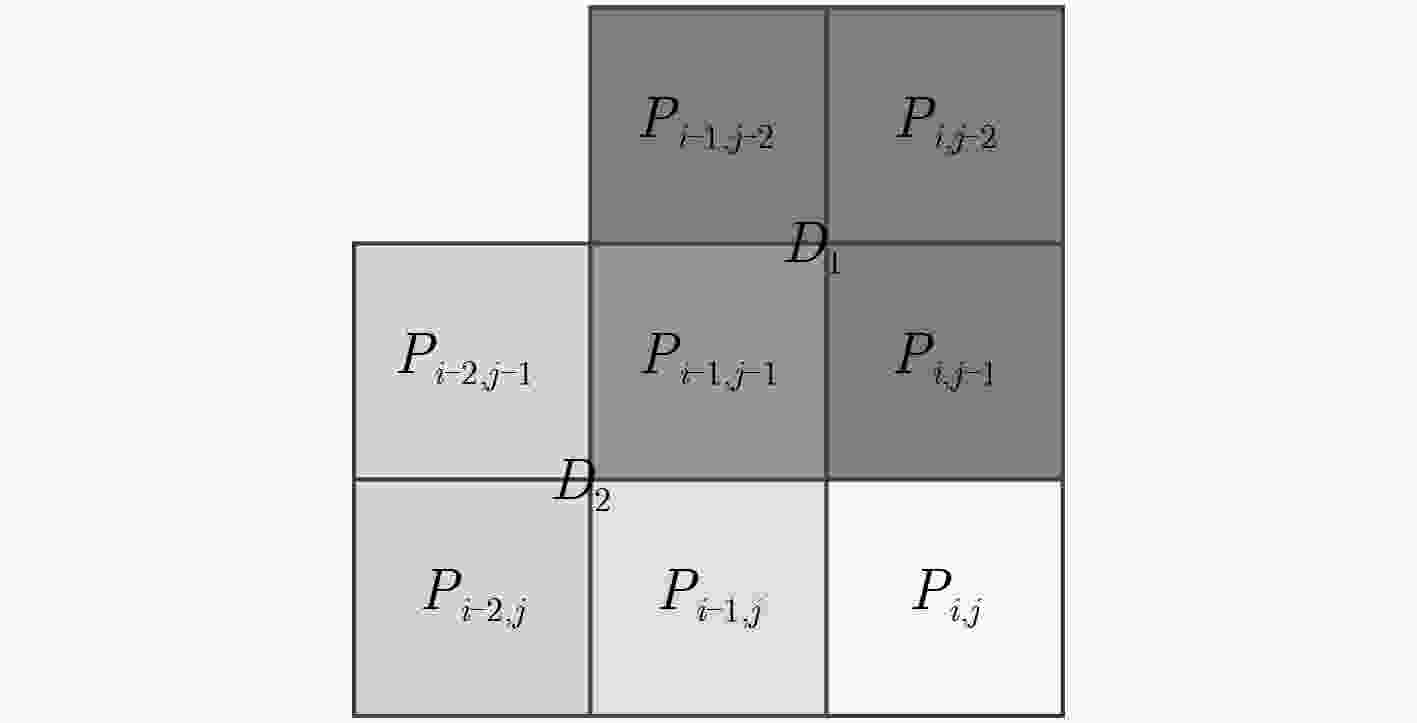

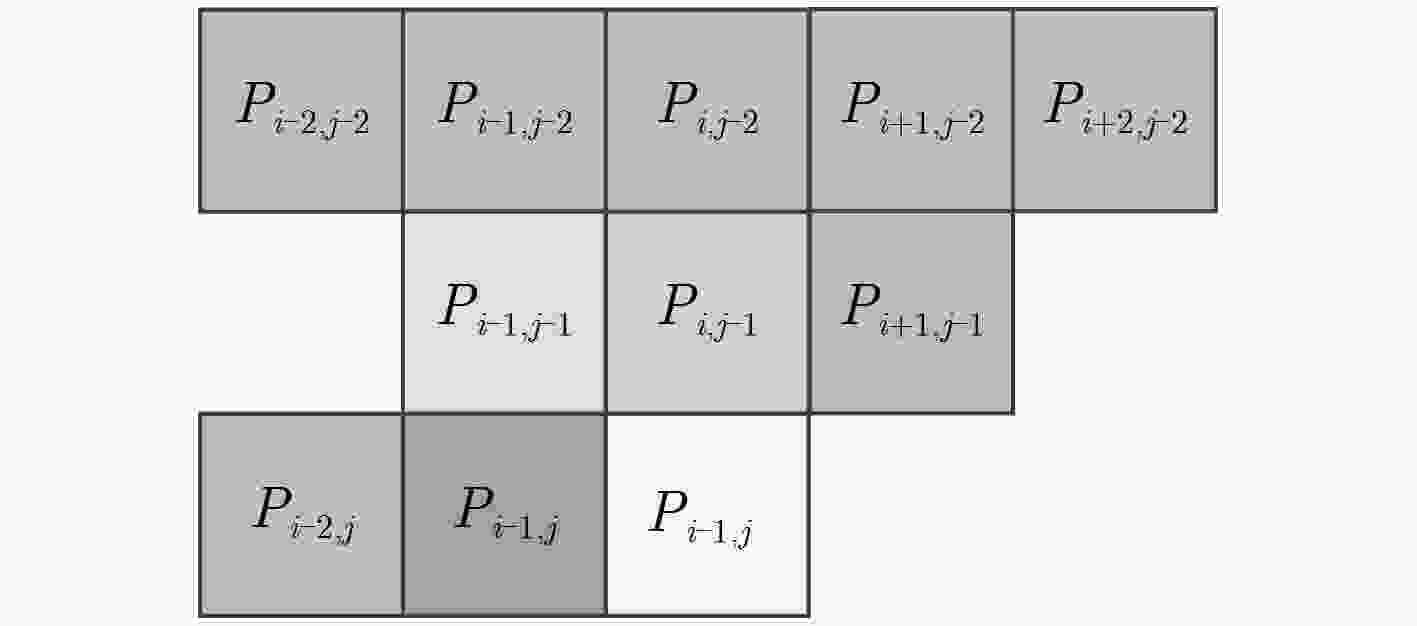

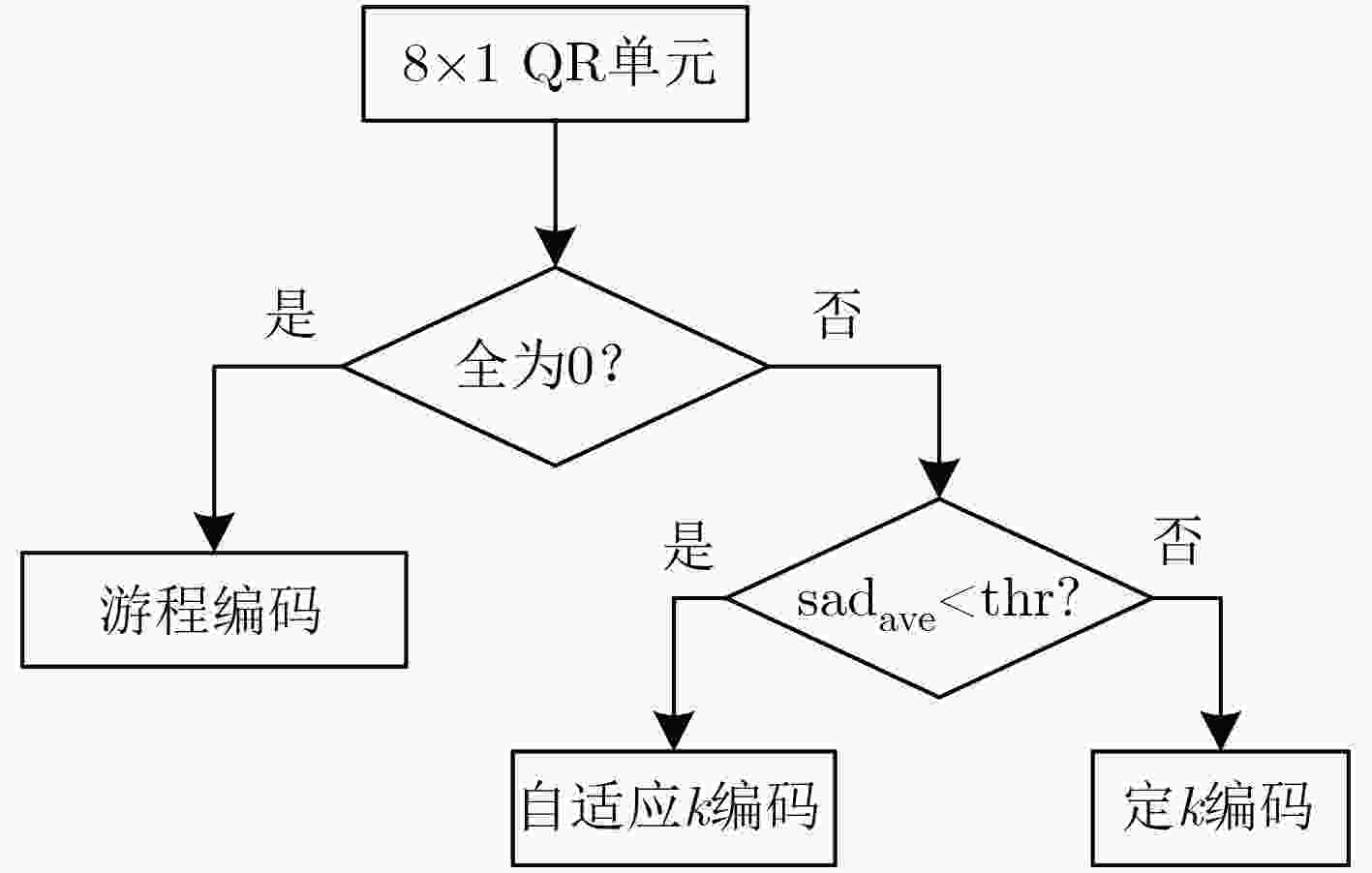

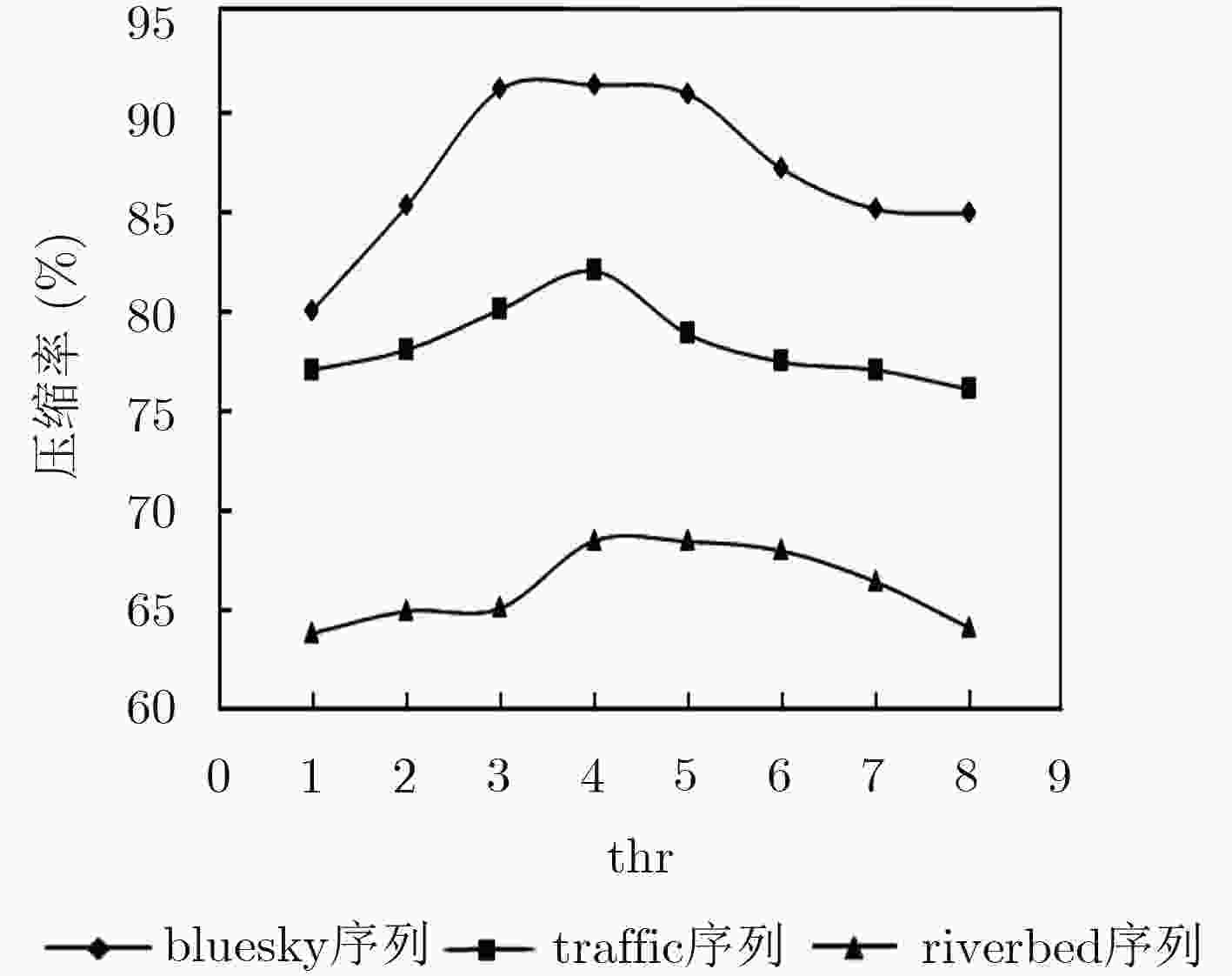

摘要: 为了提高帧存储的压缩性能,该文提出一种基于方向插值预测变长编码(DIPVLC)的帧存有损压缩算法。首先根据自适应纹理方向插值获取参考像素,从而得到预测残差,然后优化率失真模型对预测残差进行量化,最后通过游程哥伦布算法对量化残差进行变长编码。实验结果显示,与内容感知自适应量化(CAAQ)的帧存压缩算法相比,该文算法不但PSNR下降更少,而且压缩率提高了10.05%,同时编码时间减少了10.62%。Abstract: A lossy frame memory compression algorithm using Direction Interpolation Prediction Variable Length Coding (DIPVLC) is proposed to improve frame memory compression performance. Firstly, the prediction residual is obtained by adaptive texture directional interpolation. Then, a new rate-distortion is optimized to quantize prediction residual. Finally, the run length Golomb method is used to entropy coding for quantized residual. Simulation results show that compared with parallel Content Aware Adaptive Quantization (CAAQ) oriented lossy frame memory recompression for HEVC, the proposed algorithm improves the compression rate by 10.05% and reduces the encoding time by 10.62% with less PSNR reduction.

-

Key words:

- Lossy compression /

- Compression ratio /

- Frame memory /

- Encoding time

-

表 1 哥伦布商码表

QR k=0 k=1 k=2 k=3 0 0 00 000 0000 ±1 10 01 001 0001 ±2 110 100 010 0010 ±3 1110 101 011 0100 ±4 111100 1100 1000 0101 ±5 111101 1101 1001 0110 $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ 表 2 哥伦布商码表

QR k=0 k=1 k=2 k=3 0 0 00 000 0000 ±1 10 01 001 0001 ±2 110 100 010 0010 ±3 1110 101 011 0011 ±4 1111* 1100 1000 0100 ±5 1101* 1001 0110 ±6 1010 ±7 1011* $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ ±15 1111* 表 3 本文算法模块性能提升对比

序列 CR(%) ${\rm{\Delta }} {\rm{PSNR(dB)}}$ RET 模块/CAAQ(%) CAAQ 预测 率失真 编码 CAAQ 预测 率失真 编码 预测 率失真 编码 bluesky 80.26 83.69 85.64 86.25 –0.05 –0.05 –0.04 –0.04 99.56 98.15 85.34 traffic 70.95 73.11 77.64 76.61 –0.07 –0.06 –0.03 –0.05 99.12 100.54 90.12 riverbed 60.21 61.21 67.21 65.21 –0.09 –0.09 –0.04 –0.05 98.89 101.51 95.14 平均 70.47 72.67 76.83 76.02 –0.07 –0.07 –0.04 –0.05 99.19 100.07 90.20 表 4 本文算法与CAAQ算法压缩的性能对比

序列 CR(%) ${\rm{\Delta }} {\rm{PSNR(dB)}}$ RET CAAQ 本文算法 CAAQ 本文算法 本文/CAAQ(%) Tennis 78.21 93.23 –0.02 –70.01 86.00 bluesky 80.26 91.45 –0.05 –0.03 85.21 Johnny 81.39 93.56 –0.05 –0.02 84.25 crowdrun 71.21 79.56 –0.06 –0.01 89.15 traffic 70.95 82.10 –0.07 –0.02 89.25 stockholm 70.12 79.12 –0.08 –0.03 88.56 racehorses 64.36 73.14 –0.06 –0.01 92.31 riverbed 60.21 68.52 –0.09 –0.02 96.14 mobcal 59.76 67.14 –0.08 –0.03 93.54 平均 70.72 80.87 –0.06 –0.02 89.38 -

ITU-T Study Group 16. Recommendation ITU-T h.265 High efficiency video coding[S]. Geneva: ITU, 2014. FAN Yibo, SHANG Qing, and ZENG Xiaoyang. In-block prediction-based mixed lossy and lossless reference frame recompression for next-generation video encoding[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2015, 25(1): 112–124. doi: 10.1109/TCSVT.2014.2329353 LI Weigang. Optimize genomics data compression with hardware accelerator[C]. 2017 Data Compression Conference (DCC), Snowbird, USA, 2017: 446. GUPTE A D, AMRUTUR B, MEHENDALE M M, et al. Memory bandwidth and power reduction using lossy reference frame compression in video encoding[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2011, 21(2): 225–230. doi: 10.1109/TCSVT.2011.2105599 QIAN Dong and LI Bing. A lossless compression method for RTK in hardware compressors[C]. 2017 International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC), Taiwan, China, 2017: 1–2. MA Yanzhuo and KANG Lijuan. Adaptive granularity selection in reference picture memory compression[C]. The 2015 International Conference on Mechatronics, Electronic, Industrial and Control Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia, 2015: 1158–1161. LEE Y, RHEE C E, LEE H J. A new frame recompression algorithm integrated with h.264 video compression[C]. 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, New Orleans, USA, 2007: 1621–1624. SAMPAIO F, ZATT B, SHAFIQUE M, et al. Content-adaptive reference frame compression based on intra-frame prediction for multiview video coding[C]. 2013 IEEE International Conference on Image Processing, Melbourne, Australia, 2013: 1831–1835. BAGA Y, GHAFFARI F, DECLERCQ D, et al. Reduction of frames storage size in AFDX reception end-system using a lossless compression algorithm[C]. The 36th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference (DASC), Saint Petersburg, USA, 2017: 1–8. WILLÈME A, MACQ B, DESCAMPE A, et al. JPEG XS-based frame buffer compression inside HEVC for power-aware video compression[C]. 2018 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Athens, Greece, 2018: 3598–3602. ZHOU Xin, LIAN Xiaocong, ZHOU Wei, et al. A low power lossy frame memory recompression algorithm[C]. 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA), Jeju, South Korea, 2016: 1–4. CHEN Qiubo, SUN Hongbin, and ZHENG Nanning. Worst case driven display frame compression for energy-efficient ultra-HD display processing[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2018, 20(5): 1113–1125. doi: 10.1109/tmm.2017.2762004 LIAN Xiaocong, LIU Zhenyu, ZHOU Wei, et al. Parallel content-aware adaptive quantization-oriented lossy frame memory recompression for HEVC[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2018, 28(4): 958–971. doi: 10.1109/TCSVT.2016.2638857 WIEGAND T and GIROD B. Lagrange multiplier selection in hybrid video coder control[C]. 2001 International Conference on Image Processing, Thessaloniki, Greece, 2001: 542–545. ZHANG Fan and BULL D R. Rate-distortion optimization using adaptive lagrange multipliers[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2018, 20(3): 150–153. doi: 10.1109/TCSVT.2018.2873837 International Telecommunication Union. HM16.8[EB/OL]. https://hevc.hhi.fraunhofer.de/svn/svn_HEVCSoftwar.2018.12.1. -

下载:

下载:

下载:

下载: