Integrated Programmable Microwave Photonic Filter with High Shape-factor

-

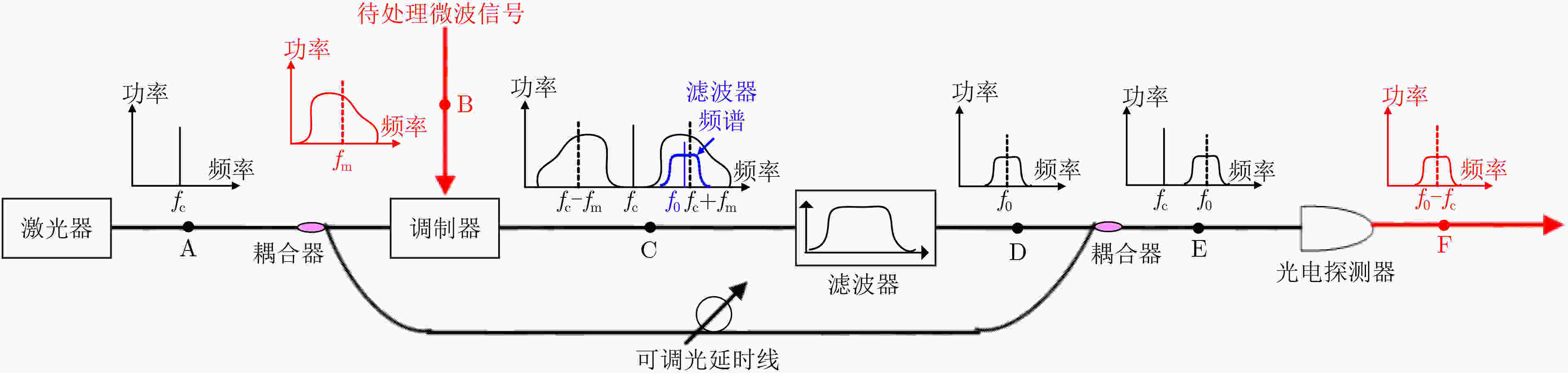

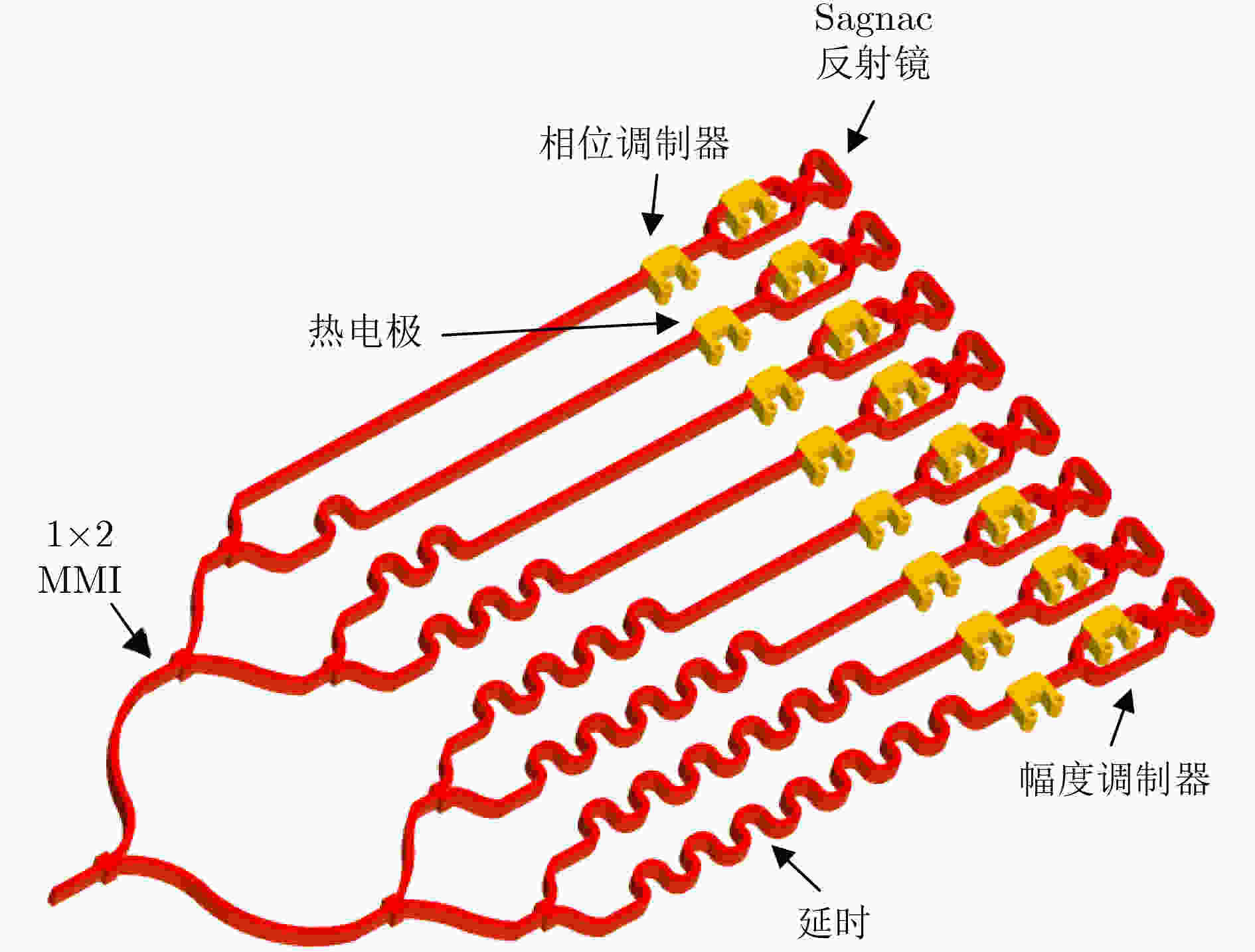

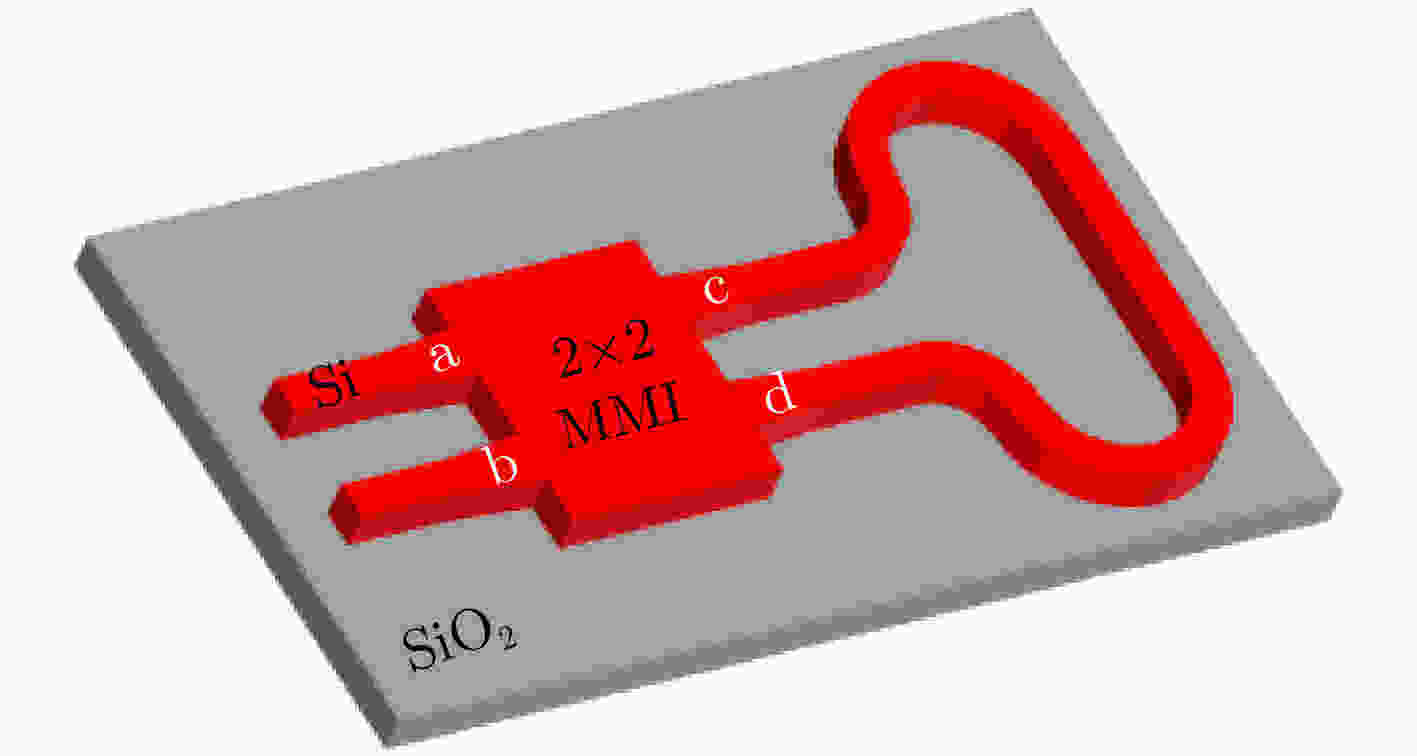

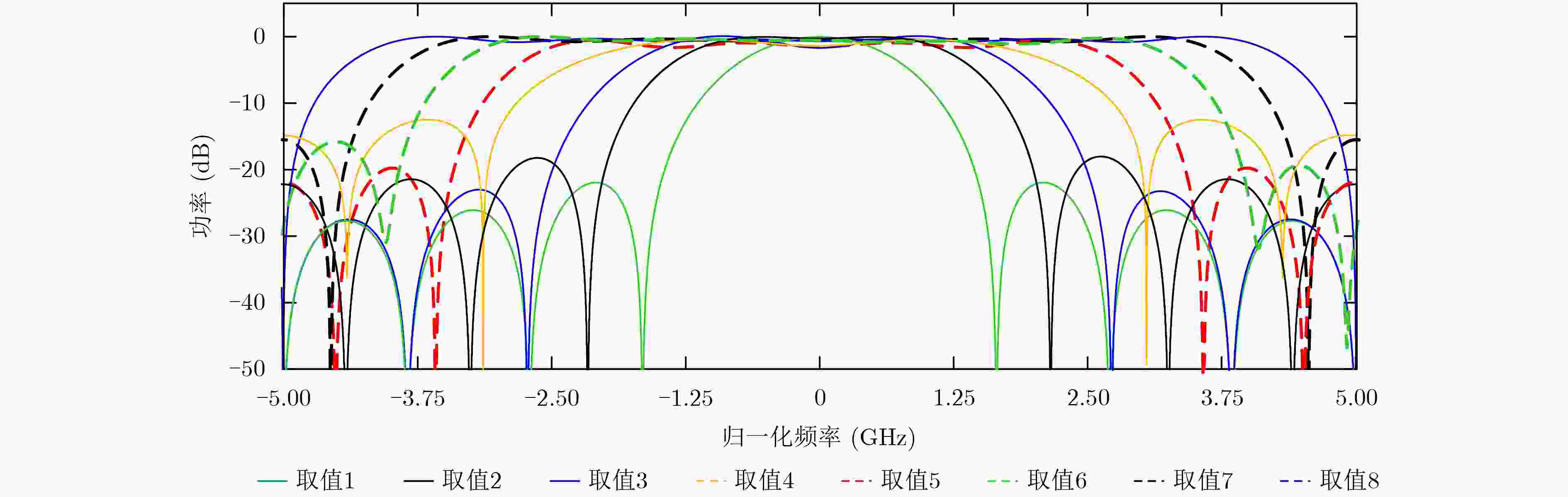

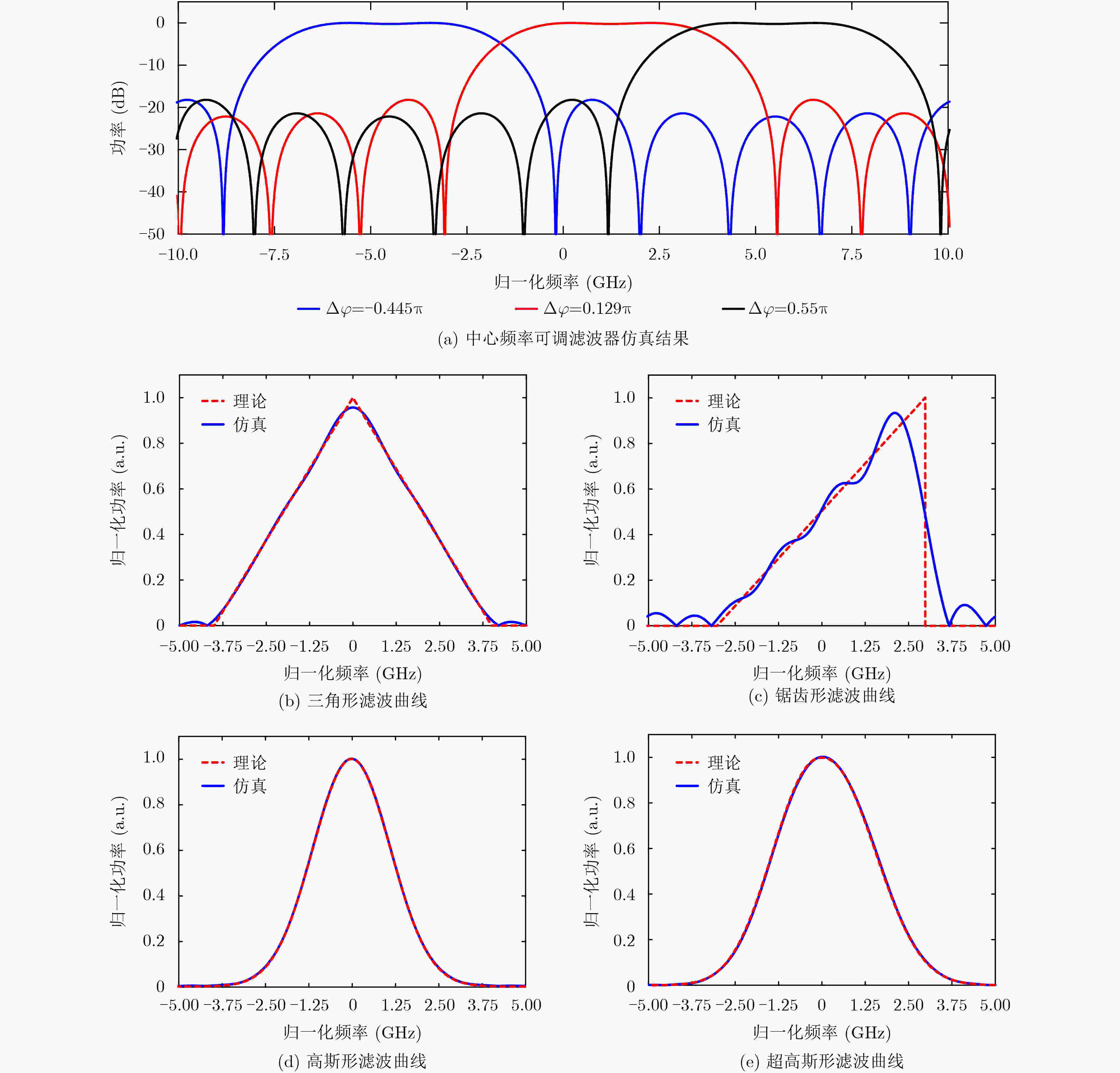

摘要: 为了适应新型通信技术发展,该文提出了一种高形状因子、可编程的微波光子滤波器集成芯片。该滤波器芯片采用绝缘体上硅材料(SOI),利用有限冲击响应原理,通过调节各支路上的热光调制器,可以实现带宽可调、形状因子大于0.55的滤波曲线,以及中心频率可调、带宽可调和滤波形状可变3种不同滤波功能。该滤波器尺寸小、重量轻、灵活性高,能适用于大带宽信号处理,并能提供一种理想的信道划分方式,可广泛应用于国防领域和5G网络中。Abstract: In order to accommodate the development of new communication technology, an integrated programmable microwave photonic filter with high shape-factor is proposed in this paper. This filter is based on Silicon-On-Insulator (SOI) and an eight-tap finite impulse response. By controlling the thermal heaters on the amplitude modulator and phase modulator of each tap, a rectangular filter with tunable bandwidth and high shape-factor greater than 0.55 is obtained. Furthermore, the tunability of central frequency, bandwidth and variable pass-band shape can be also realized. Small size, light weight and flexibility are advantages of the preposed filters, moreover, it can be applied to large bandwidth signal processing and an alternative method to part the channels. So it can be widely used in defense field and 5G networks.

-

Key words:

- Microwave photonic filter /

- High shape-factor /

- Programmable filter

-

表 1 带宽可调、高形状因子滤波器幅度调制阵列、相位调制阵列取值及相关特性参数

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 幅度调制阵列 ${\alpha _1}$ 0.38 0.47 0.38 0.45 0.58 0.80 1.00 1.00 ${\alpha _2}$ 0.65 0.83 0.85 1.00 1.00 1.00 0.80 0.35 ${\alpha _3}$ 0.87 1.00 1.00 0.92 0.44 0.02 0.34 0.27 ${\alpha _4}$ 1.00 0.89 0.66 0.20 0.29 0.31 0.02 0.20 ${\alpha _5}$ 1.00 0.54 0.08 0.35 0.18 0.20 0.14 0.13 ${\alpha _6}$ 0.87 0.12 0.31 0.27 0.20 0.04 0.17 0.07 ${\alpha _7}$ 0.65 0.19 0.29 0.16 0.06 0.16 0.11 0.01 ${\alpha _8}$ 0.38 0.28 0.03 0.20 0.15 0.09 0.01 0.03 相位调制阵列 ${\phi _1}$ 0 0.04${\text{π}}$ 0.97${\text{π}}$ 0.91${\text{π}}$ 0.98${\text{π}}$ 0.69${\text{π}}$ 0.98${\text{π}}$ 0.98${\text{π}}$ ${\phi _2}$ 0.02${\text{π}}$ 0.11${\text{π}}$ 0.98${\text{π}}$ 0.92${\text{π}}$ 0 0.76${\text{π}}$ 0 0 ${\phi _3}$ 0.03${\text{π}}$ 0.19${\text{π}}$ 0 0.94${\text{π}}$ 0.02${\text{π}}$ 0.37${\text{π}}$ 0.52${\text{π}}$ 0.52${\text{π}}$ ${\phi _4}$ 0.05${\text{π}}$ 0.27${\text{π}}$ 0.02${\text{π}}$ 0.95${\text{π}}$ 0.53${\text{π}}$ 0.43${\text{π}}$ 0.03${\text{π}}$ 0.03${\text{π}}$ ${\phi _5}$ 0.06${\text{π}}$ 0.35${\text{π}}$ 0.03${\text{π}}$ 0.47${\text{π}}$ 0.55${\text{π}}$ 0 0.05${\text{π}}$ 0.55${\text{π}}$ ${\phi _6}$ 0.08${\text{π}}$ 0.42${\text{π}}$ 0.55${\text{π}}$ 0.48${\text{π}}$ 0.06${\text{π}}$ 0.09${\text{π}}$ 0.56${\text{π}}$ 0.06${\text{π}}$ ${\phi _7}$ 0.09${\text{π}}$ 0 0.56${\text{π}}$ 0 0.08${\text{π}}$ 0.66${\text{π}}$ 0.08${\text{π}}$ 0.58${\text{π}}$ ${\phi _8}$ 0.10${\text{π}}$ 0.08${\text{π}}$ 0.58${\text{π}}$ 0.02${\text{π}}$ 0.59${\text{π}}$ 0.23${\text{π}}$ 0.59${\text{π}}$ 0.59${\text{π}}$ 3 dB带宽(GHz) 1.34 2.58 3.29 4.40 5.53 6.58 7.60 8.64 形状因子 0.55 0.64 0.68 0.75 0.80 0.83 0.85 0.88 表 2 滤波形状可变滤波器幅度调制阵列、相位调制阵列取值和仿真所得曲线与理想曲线的平均误差

滤波曲线类型 三角形 锯齿形 高斯形 超高斯形 幅度调制系数 ${\alpha _1}$ 0.45 0.54 0.10 0.15 ${\alpha _2}$ 1.00 1.00 0.41 0.60 ${\alpha _3}$ 0.71 0.8 0.83 1.00 ${\alpha _4}$ 0.13 0.43 1.00 0.83 ${\alpha _5}$ 0.04 0.35 0.74 0.32 ${\alpha _6}$ 0.08 0.25 0.35 0.06 ${\alpha _7}$ 0.01 0.21 0.12 0.01 ${\alpha _8}$ 0.02 0.17 0.03 0.02 相位调制系数(${\text{π}}$) ${\phi _1}$ 0 0 0 0.98 ${\phi _2}$ 0.02 0.10 0.02 0 ${\phi _3}$ 0.03 0.23 0.03 0.03 ${\phi _4}$ 0.05 0.47 0.05 0.05 ${\phi _5}$ 0.06 0.75 0.06 0.06 ${\phi _6}$ 0.08 0.03 0.08 0.02 ${\phi _7}$ 0.09 0.32 0.09 0.74 ${\phi _8}$ 0.11 0.59 0.11 0.66 平均误差(%) 0.71 5.76 0.07 0.10 -

HE Yutong, JIANG Yang, ZI Yuejiao, et al. Photonic microwave waveforms generation based on two cascaded single-drive Mach-Zehnder modulators[J]. Optics Express, 2018, 26(6): 7829–7841. doi: 10.1364/OE.26.007829 SOREF R A, DE LEONARDIS F, and PASSARO V M N. Tunable optical-microwave filters optimized for 100 MHz resolution[J]. Optics Express, 2018, 26(14): 18399–18411. doi: 10.1364/OE.26.018399 ZHANG Weifeng and YAO Jianping. On-chip silicon photonic integrated frequency-tunable bandpass microwave photonic filter[J]. Optics Letters, 2018, 43(15): 3622–3625. doi: 10.1364/OL.43.003622 ZHAI Shan, FENG Jijun, SUN Xiaoyu, et al. Vertically integrated waveguide self-coupled resonator based tunable optical filter[J]. Optics Letters, 2018, 43(15): 3766–3769. doi: 10.1364/OL.43.003766 LIU Xiaolong, YU Yuan, TANG Haitao, et al. Silicon-on-insulator-based microwave photonic filter with narrowband and ultrahigh peak rejection[J]. Optics Letters, 2018, 43(6): 1359–1362. doi: 10.1364/OL.43.001359 SOREF R A, DE LEONARDIS F, and PASSARO V M N. Reconfigurable optical-microwave filter banks using thermo-optically tuned Bragg Mach-Zehnder devices[J]. Optics Express, 2018, 26(12): 14879–14893. doi: 10.1364/OE.26.014879 ZHOU Nan, ZHENG Shuang, LONG Yun, et al. Reconfigurable and tunable compact comb filter and (de)interleaver on silicon platform[J]. Optics Express, 2018, 26(4): 4358–4369. doi: 10.1364/OE.26.004358 DANIEL H S and GOPALAKRISHNAN G K. Extended DC-20.0 GHz tunable photonic microwave filter with high out-of-band rejection[J]. Electronics Letters, 2017, 53(9): 613–614. doi: 10.1049/el.2016.4476 DING Yunhong, PU Minhao, LIU Liu, et al. Bandwidth and wavelength-tunable optical bandpass filter based on silicon microring-MZI structure[J]. Optics Express, 2011, 19(7): 6462–6470. doi: 10.1364/OE.19.006462 BYRNES A, PANT R, LI Enbang, et al. Photonic chip based tunable and reconfigurable narrowband microwave photonic filter using stimulated Brillouin scattering[J]. Optics Express, 2012, 20(17): 18836–18845. doi: 10.1364/oe.20.018836 DENG Ye, LI Ming, HUANG Ningbo, et al. Ka-band tunable flat-top microwave photonic filter using a multi-phase-shifted fiber Bragg grating[J]. IEEE Photonics Journal, 2014, 6(4): 5500908. doi: 10.1109/jphot.2014.2339327 XUE Xiaoxiao, XUAN Yi, KIM H J, et al. Programmable single-bandpass photonic RF filter based on Kerr comb from a microring[J]. Journal of Lightwave Technology, 2014, 32(20): 3557–3565. doi: 10.1109/JLT.2014.2312359 JIANG Xinhong, WU Jiayang, YANG Yuxing, et al. Wavelength and bandwidth-tunable silicon comb filter based on Sagnac loop mirrors with Mach-Zehnder interferometer couplers[J]. Optics Express, 2016, 24(3): 2183–2188. doi: 10.1364/OE.24.002183 DENG Qingzhong, LIU Lu, ZHANG Rui, et al. Athermal and flat-topped silicon Mach-Zehnder filters[J]. Optics Express, 2016, 24(26): 29577–29582. doi: 10.1364/OE.24.029577 GAO Liang, ZHANG Jiejun, CHEN Xiangfei, et al. Microwave photonic filter with two independently tunable passbands using a phase modulator and an equivalent phase-shifted fiber Bragg grating[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2014, 62(2): 380–387. doi: 10.1109/TMTT.2013.2294601 FANDIÑO J S, MUÑOZ P, DOMÉNECH D, et al. A monolithic integrated photonic microwave filter[J]. Nature Photonics, 2017, 11(2): 124–129. doi: 10.1038/nphoton.2016.233 YANG Wenjian, YI Xiaoke, SONG Shijie, et al. Tunable single bandpass microwave photonic filter based on phase compensated silicon-on-insulator microring resonator[C]. The 201621st OptoElectronics and Communications Conference (OECC) Held Jointly with 2016 International Conference on Photonics in Switching (PS), Niigata, Japan, 2016: 1–3. JIANG Fan, YU Yuan, TANG Haitao, et al. Tunable bandpass microwave photonic filter with ultrahigh stopband attenuation and skirt selectivity[J]. Optics Express, 2016, 24(16): 18655–18663. doi: 10.1364/OE.24.018655 MILLER I D, MORTIMORE D B, Urquhart P, et al. A Nd3+-doped cw fiber laser using all-fiber reflectors[J]. Applied Optics, 1987, 26(11): 2197–2201. doi: 10.1364/AO.26.002197 ZHANG Yi, YANG Shuyu, GUAN Hang, et al. Sagnac loop mirror and micro-ring based laser cavity for silicon-on-insulator[J]. Optics Express, 2014, 22(15): 17872–17879. doi: 10.1364/OE.22.017872 -

下载:

下载:

下载:

下载: