Two-dimension Space-variance Correction Approach for Diving Highly Squinted SAR Imaging with Sub-aperture

-

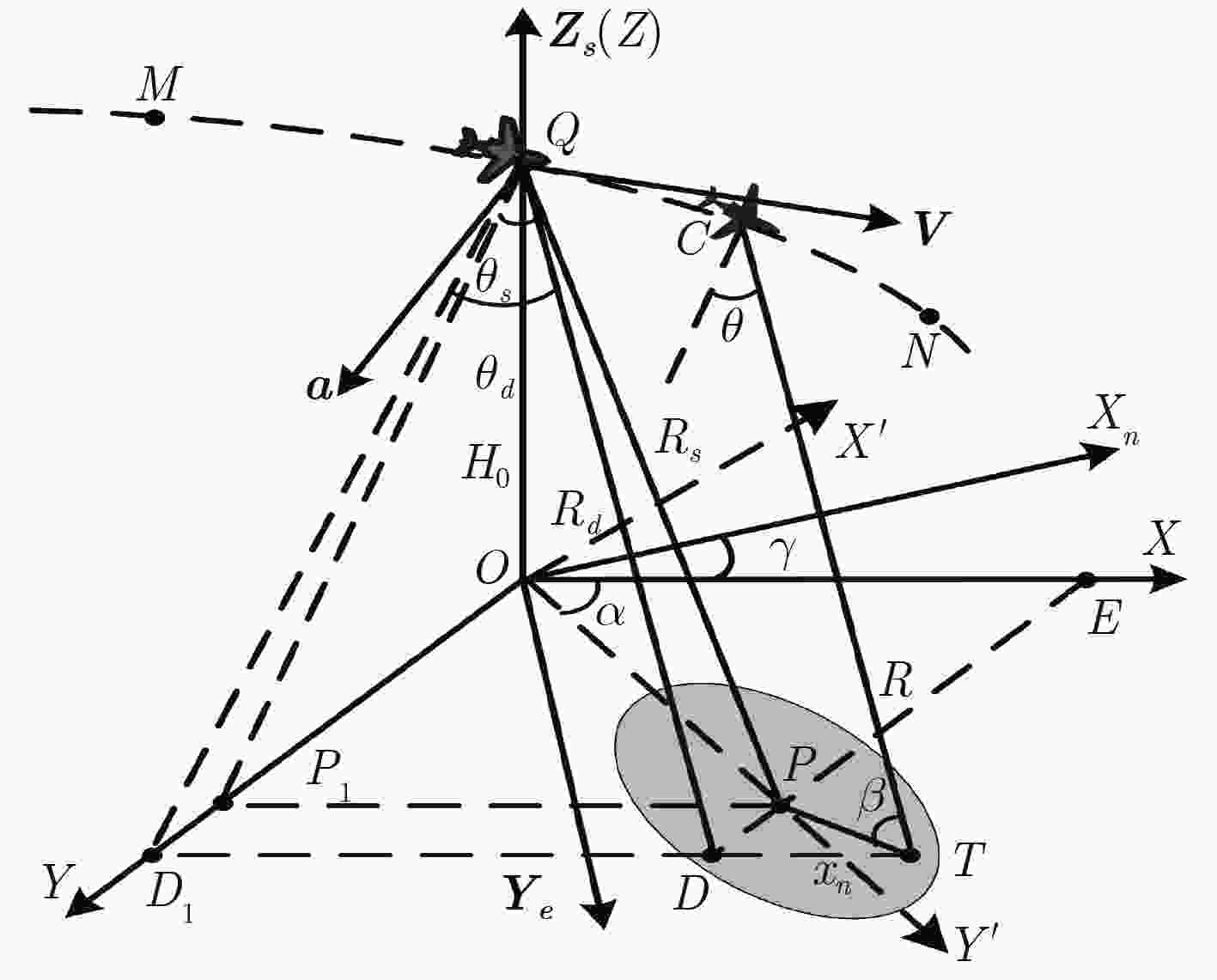

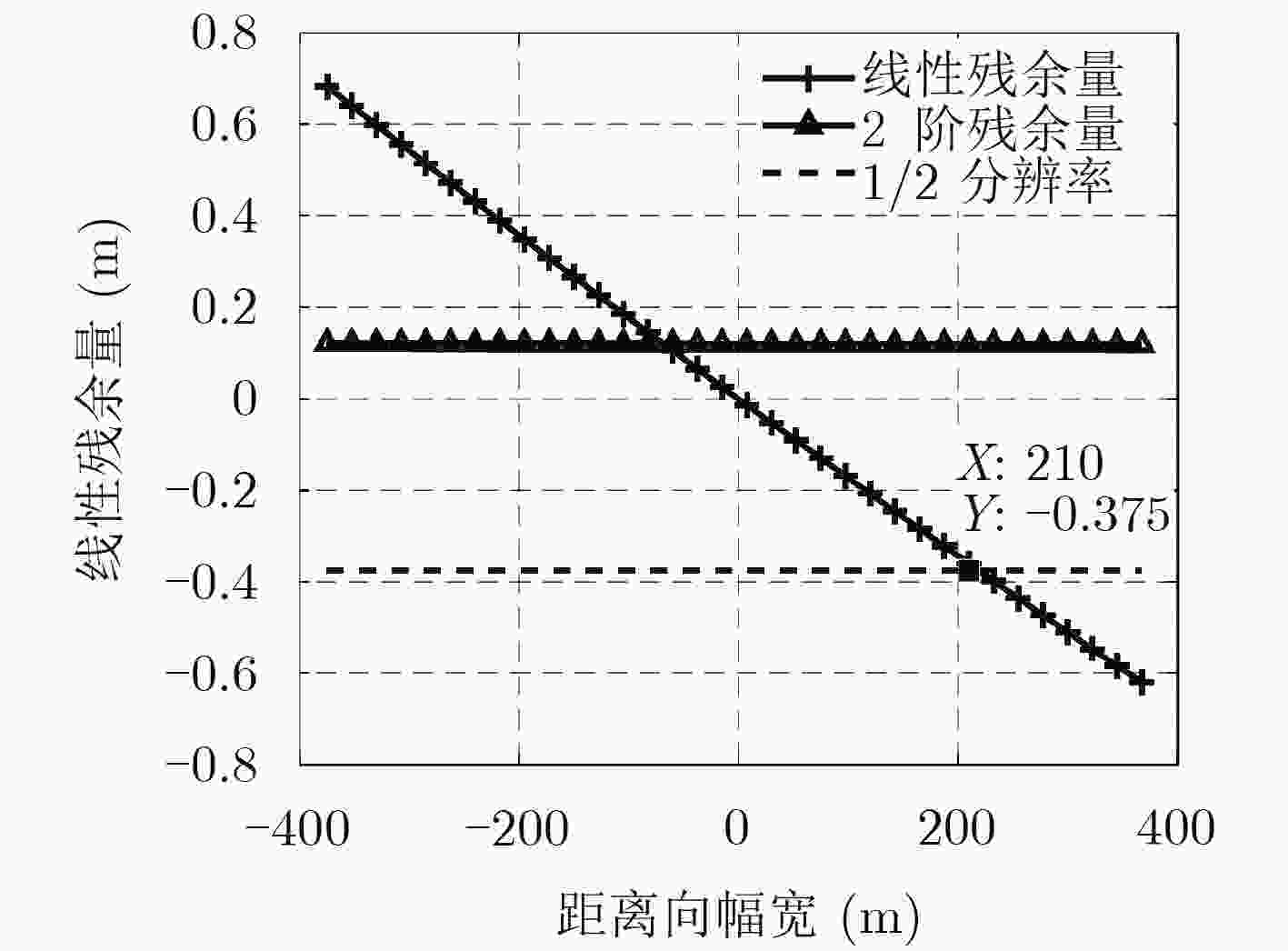

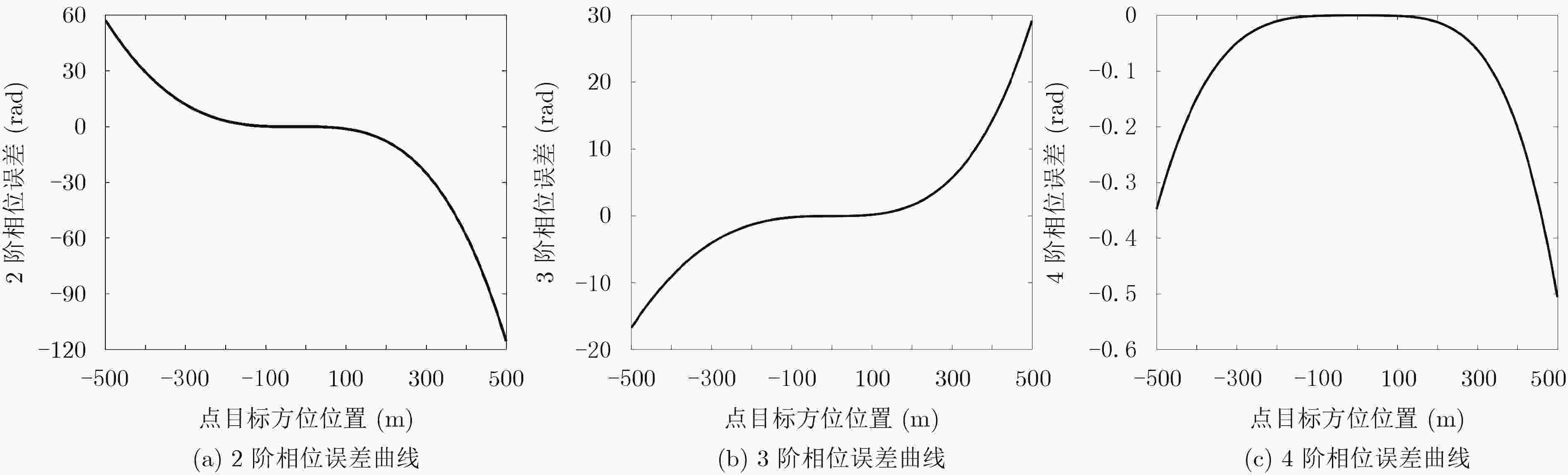

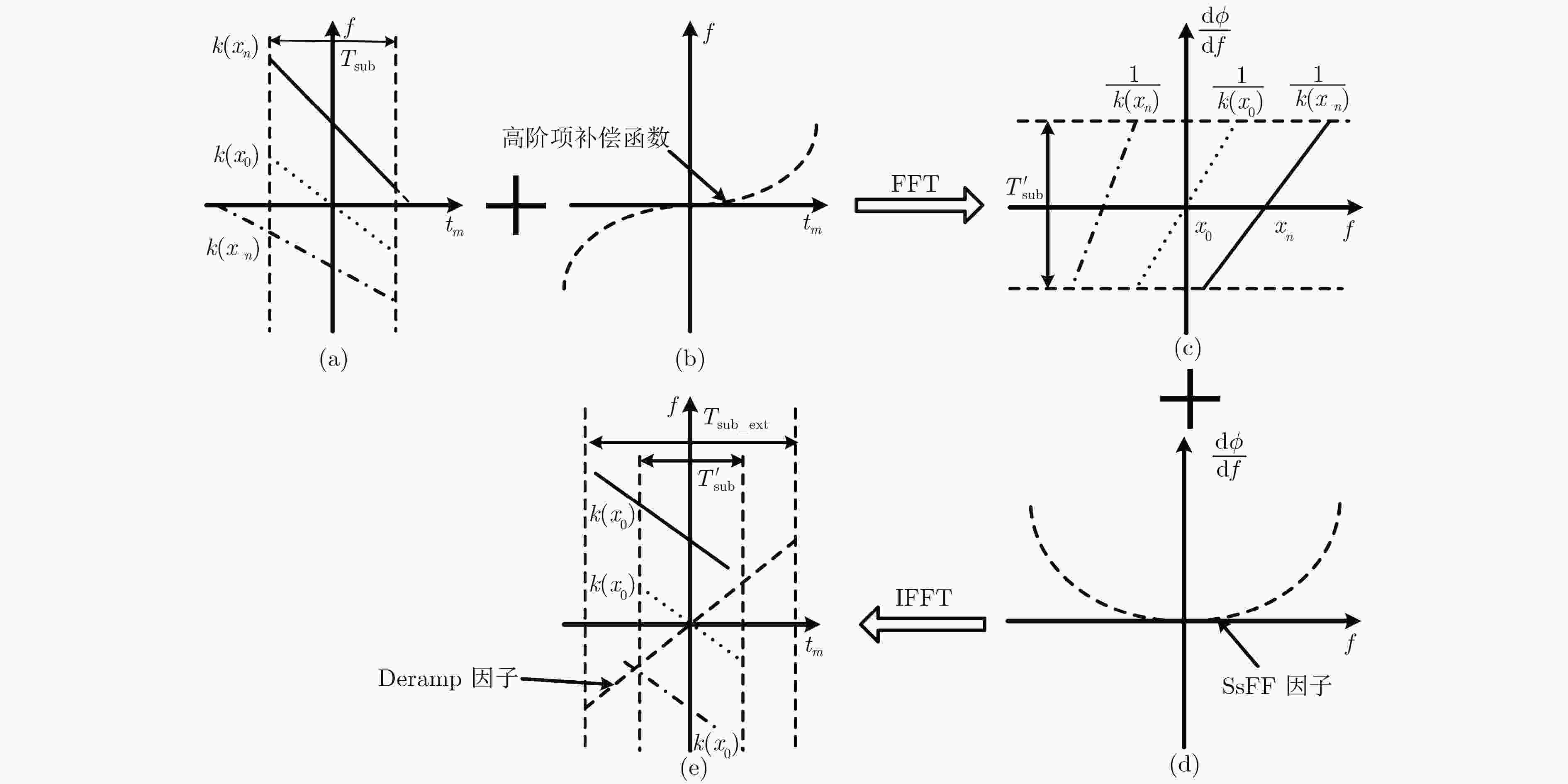

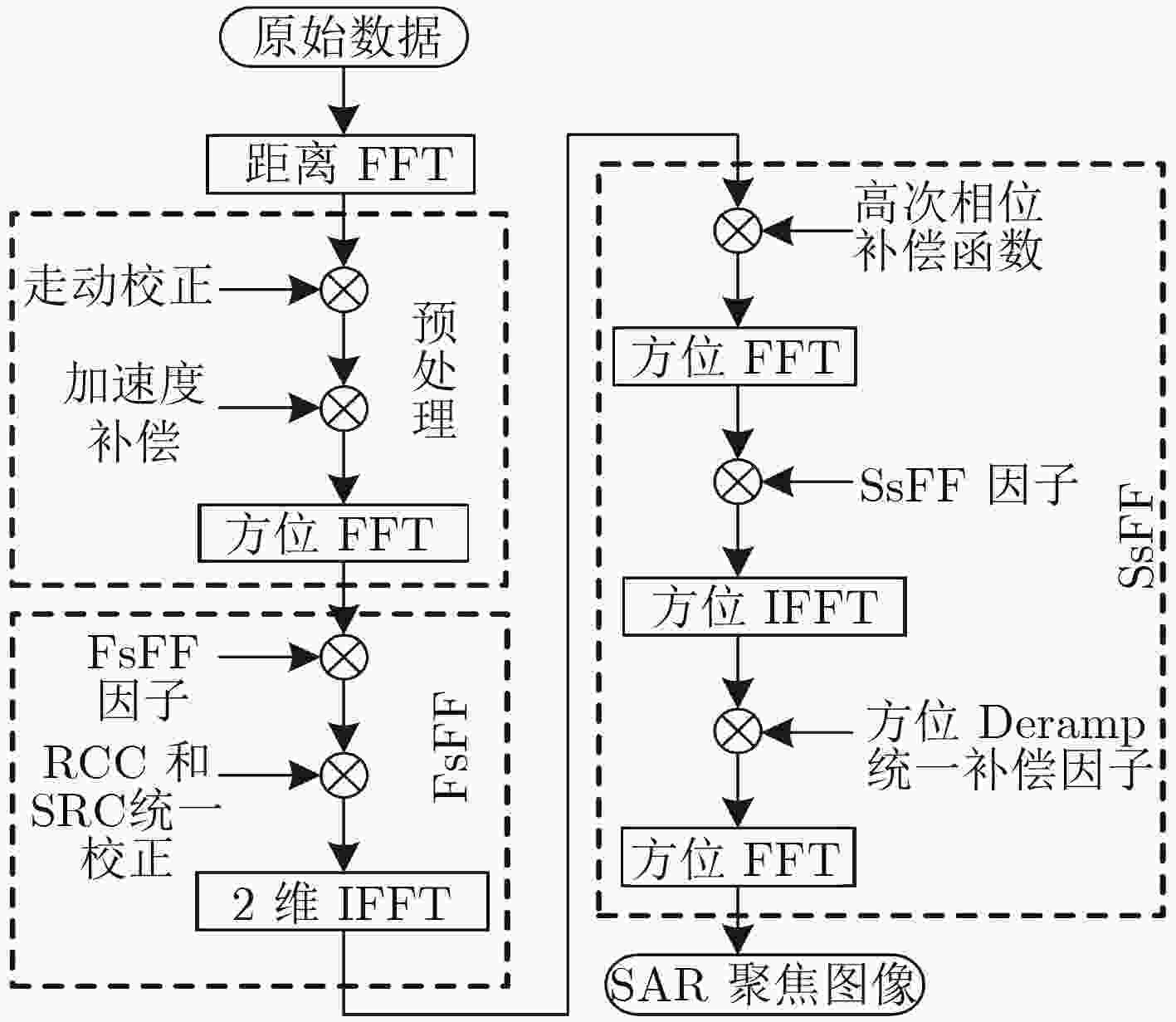

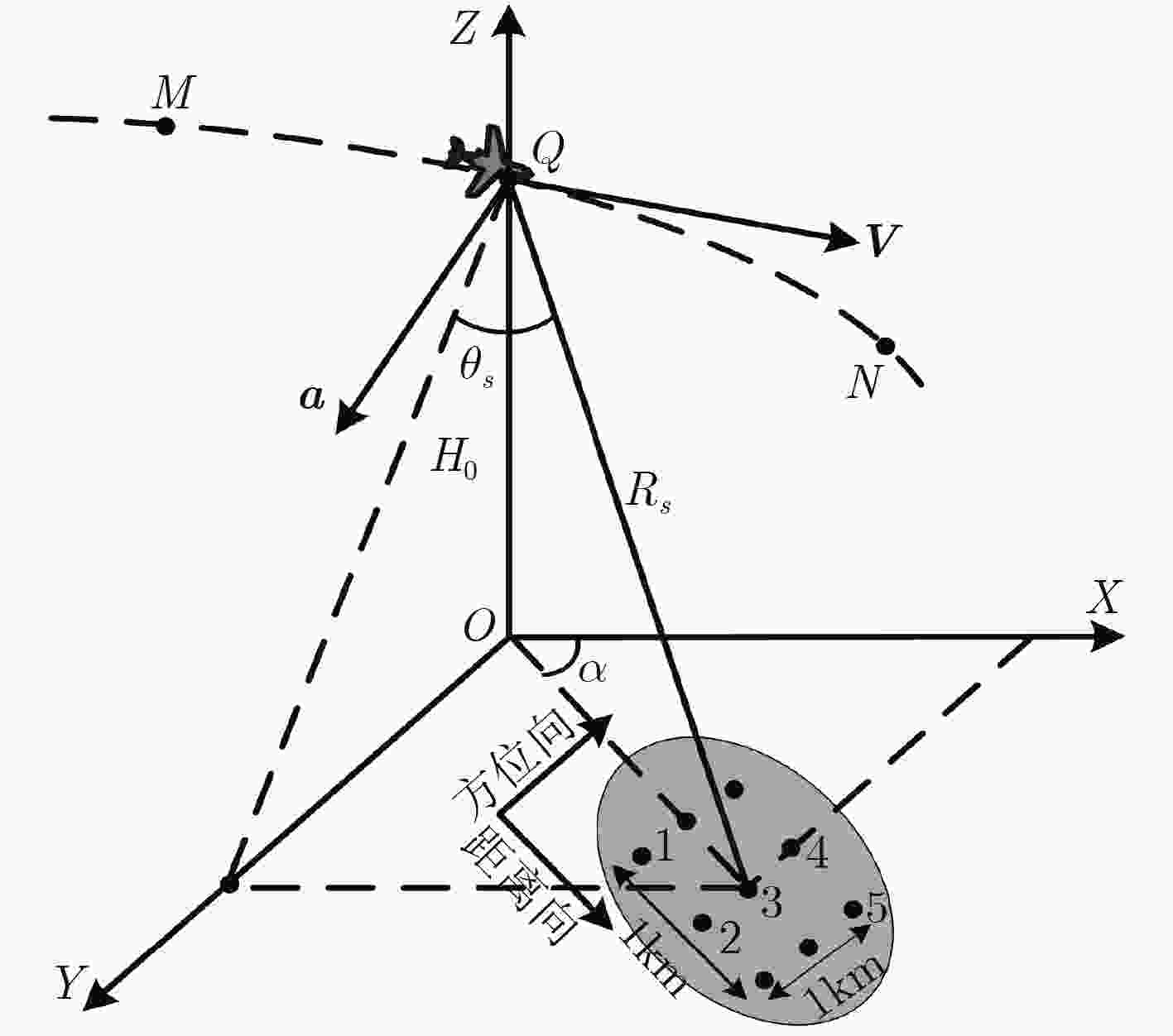

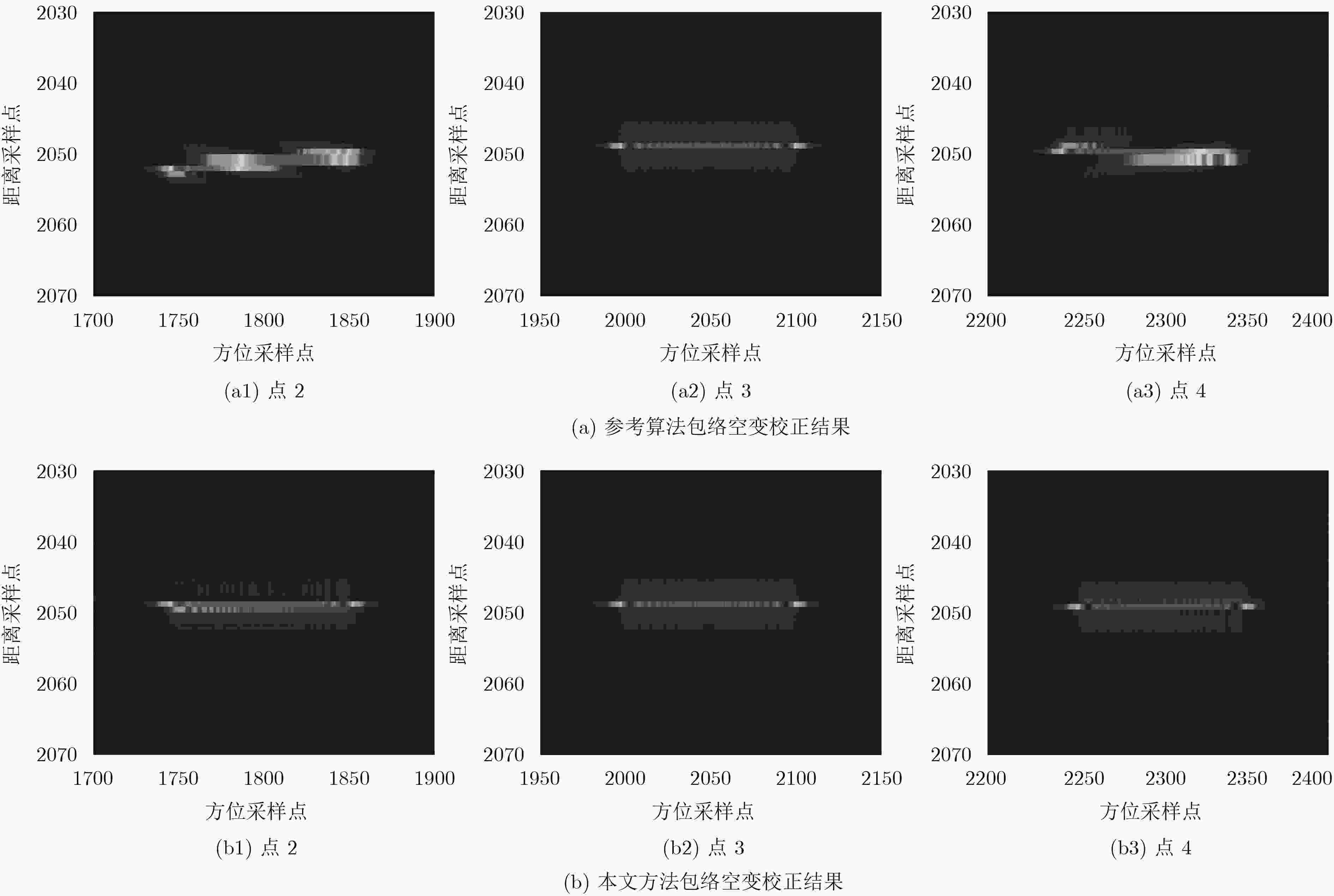

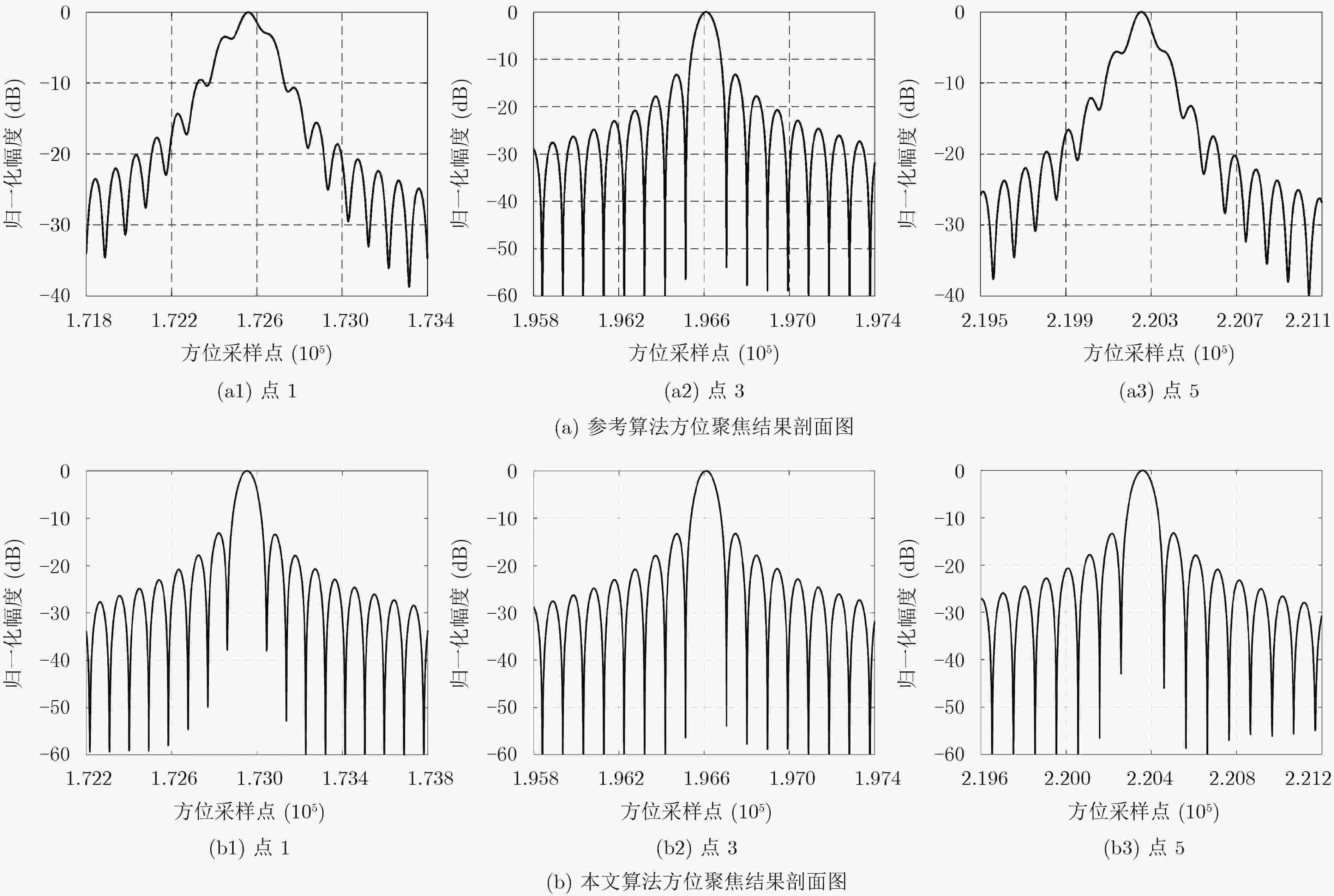

摘要: 俯冲合成孔径雷达(SAR)常采用大斜视子孔径成像来满足平台机动性和处理实时性;而大斜视模式下距离方位的严重耦合、斜视角沿距离向的空变及3维速度和加速度的存在会导致距离包络和方位相位的2维空变,严重影响成像质量。针对这些问题,该文提出一种新的两级频域滤波算法,在预处理后,首先引入第1级频域滤波因子以校正距离包络沿方位位置的空变以实现距离徙动统一校正,然后采用第2级频域滤波校正方位多普勒参数的空变实现方位相位统一聚焦。仿真实验验证了该算法的有效性。Abstract: The diving SAR usually adopts the highly squinted mode and sub-aperture to satisfy the maneuvering and real-time processing. However, the existence of severe range-azimuth coupling, range-dependent squint angle and three-dimension velocity and acceleration leads to the space variance of range envelope and azimuth phase, which makes imagery unfocused seriously. To solve these problems, a Two-stage Frequency Filtering Algorithm (TsFFA) is proposed. After preprocessing, the First-stage Frequency Filtering (FsFF) factor is first introduced to correct azimuth-dependent Range Cell Migration (RCM) and realize the unified RCM correction. Furthermore, the Second-stage Frequency Filtering (SsFF) factor is adopted to equalize azimuth-dependent Doppler parameters and realize unified azimuth phase focused. Simulation results are presented to validate the effectiveness of the proposed approach.

-

表 1 仿真参数

载频 15 GHz 脉冲重复频率 2.5 kHz 距离带宽 200 MHz 高度 5 km 脉冲宽度 10 μs 场景中心斜距 10 km 方位侧视角 28° 平台速度 (145, –38, –35) m/s 加速度 (1.2, 0.5, –0.8) m/s2 合成孔径时间 0.6 s 表 2 性能指标测量结果(未加窗)

性能指标 参考方法 本文方法 点1 点3 点5 点1 点3 点5 峰值旁瓣比(dB) –3.46 –13.23 –5.63 –13.23 –13.25 –13.21 积分旁瓣比(dB) –4.24 –9.77 –5.92 –9.77 –9.83 –9.76 方位分辨率(m) 1.58 1.05 1.46 1.03 1.01 1.04 -

保铮, 邢孟道, 王彤. 雷达成像技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2005: 123–182. 李震宇, 梁毅, 邢孟道, 等. 弹载合成孔径雷达大斜视子孔径频域相位滤波成像算法[J]. 电子与信息学报, 2015, 37(4): 953–960 doi: 10.11999/JEIT140618LI Zhenyu, LIANG Yi, XING Mengdao, et al. A frequency phase filtering imaging algorithm for highly squinted missile-borne Synthetic Aperture Radar with subaperture[J]. Journal of Electronics&Information Technology, 2015, 37(4): 953–960 doi: 10.11999/JEIT140618 LI Dong, LIN Huan, LIU Hongqing, et al. Focus improvement for high-resolution highly squinted SAR imaging based on 2-D spatial-variant linear and quadratic RCMs correction and azimuth-dependent Doppler equalization[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2017, 10(1): 168–183 doi: 10.1109/JSTARS.2016.2569561 HUAI Yuanyuan, LIANG Yi, DING Jinshan, et al. An inverse extended Omega-K algorithm for SAR raw data simulation with trajectory deviations[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2016, 13(6): 826–830 doi: 10.1109/LGRS.2016.2548240 LI Zhenyu, XING Mengdao, XIONG Tao, et al. A modified equivalent range model and wavenumber-domain imaging approach for high-resolution high-squint SAR with curved trajectory[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2017, 55(7): 3271–3734 doi: 10.1109/TGRS.2017.2678763 ZENG Tao, LI Yinghe, DING Zegang, et al. Subaperture approach based on azimuth-dependent range cell migration correction and azimuth focusing parameter equalization for maneuvering high-squint-mode SAR[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015, 52(12): 6718–6734 doi: 10.1109/TGRS.2015.2447393 肖忠源, 徐华平, 李春生. 基于俯冲模型的频域距离走动校NLCS-SAR成像算法[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(5): 1090–1096 doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01207XIAO Zhongyuan, XU Huaping, and LI Chunsheng. NLCS SAR imaging algorithm with range-walk correction in frequency domain based on dive model[J]. Journal of Electronics&Information Technology, 2013, 35(5): 1090–1096 doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01207 周松, 包敏, 周鹏, 等. 基于方位非线性变标的弹载SAR下降段成像算法[J]. 电子与信息学报, 2011, 33(6): 1420–1426 doi: 10.3724/SP.J.1146.2010.01124ZHOU Song, BAO Min, ZHOU Peng, et al. An imaging algorithm for missile-borne SAR with downward movement based on azimuth nonlinear chirp scaling[J]. Journal of Electronics&Information Technology, 2011, 33(6): 1420–1426 doi: 10.3724/SP.J.1146.2010.01124 吴勇, 宋红军, 彭靳. 基于时域去走动的SAR大斜视CS成像算法[J]. 电子与信息学报, 2010, 32(3): 593–598 doi: 10.3724//SP.J.1146.2009.00472WU Yong, SONG Hongjun, and PENG Jin. Chirp scaling imaging algorithm of SAR in high squint mode based on range walk removal[J]. Journal of Electronics&Information Technology, 2010, 32(3): 593–598 doi: 10.3724//SP.J.1146.2009.00472 SUN Guangcai, JIANG Xiuwei, XING Mengdao, et al. Focus improvement of highly squinted data based on azimuth nonlinear scaling[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2011, 49(6): 2308–2322 doi: 10.1109/TGRS.2010.2102040 LI Zhenyu, XING Mengdao, LIANG Yi, et al. A frequency-domain imaging algorithm for highly squinted SAR mounted on maneuvering platforms with nonlinear trajectory[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(7): 4023–4038 doi: 10.1109/TGRS.2016.2535391 NEO Y L, WONG F, and CUMMING I G. A two-dimensional spectrum for bistatic SAR processing using series reversion[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2007, 4(1): 93–96 doi: 10.1109/LGRS./2006.885862 -

下载:

下载:

下载:

下载: