Space Edge Computing: Requirement, Architecture and Key Technique

-

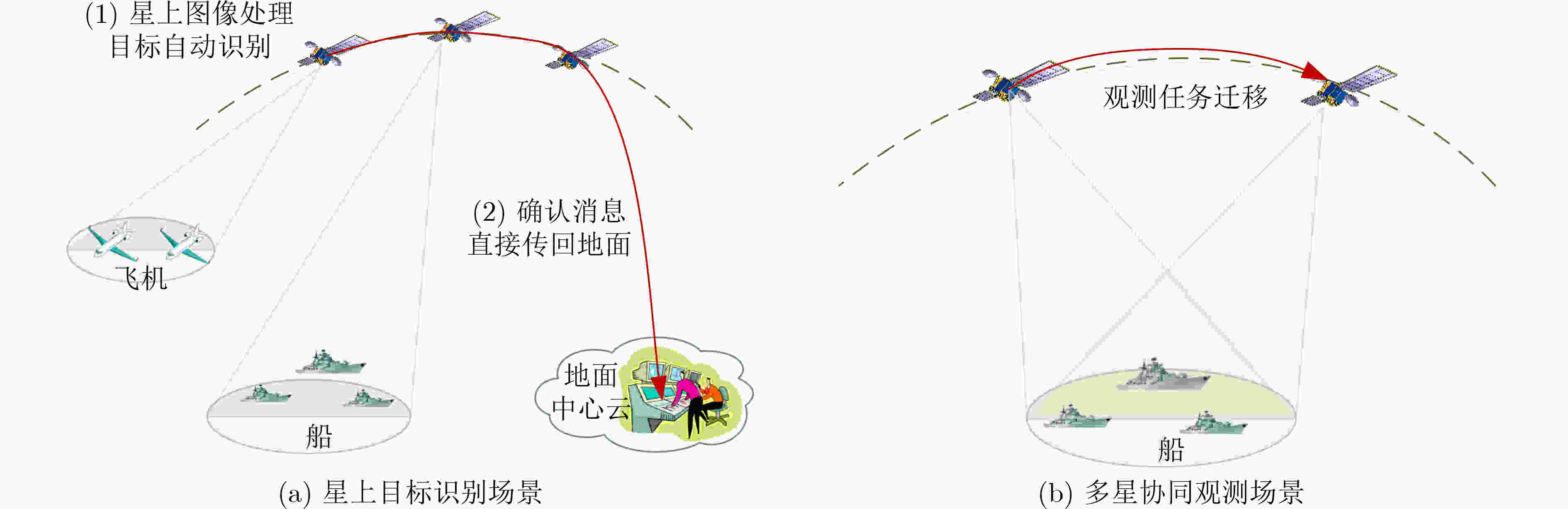

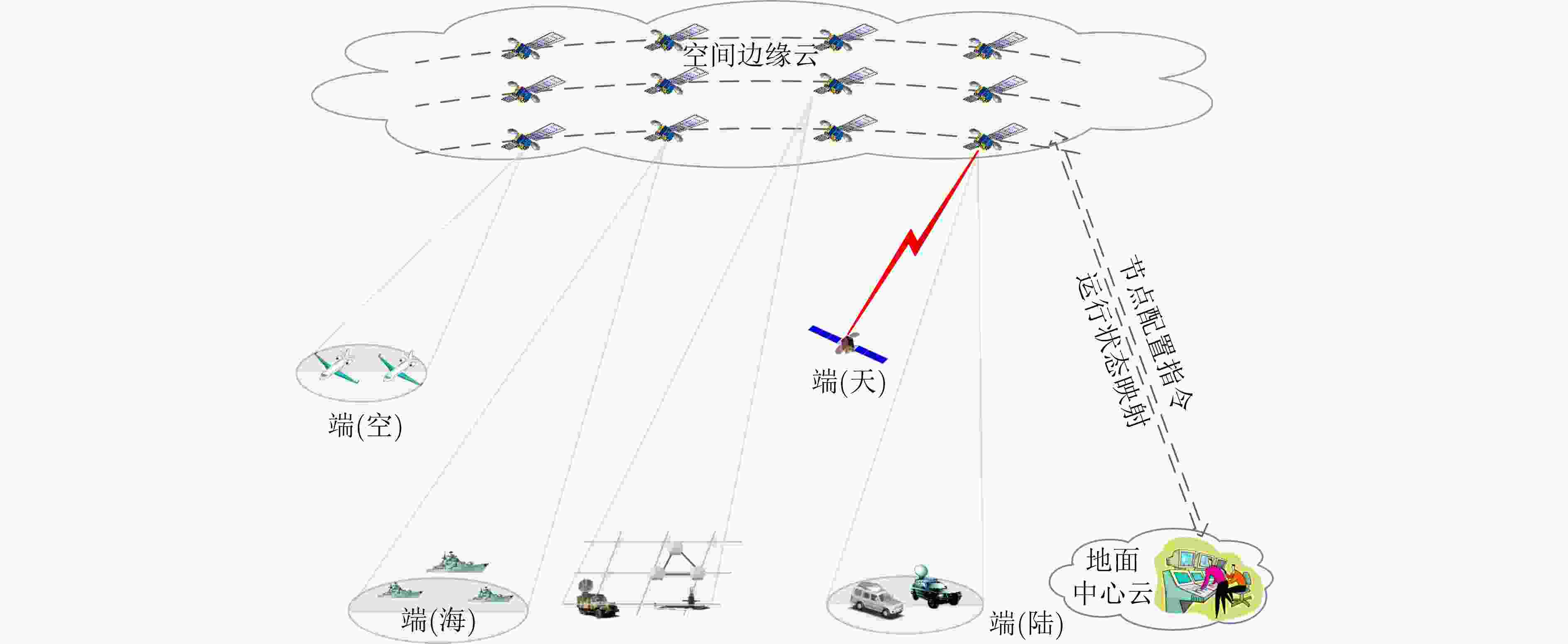

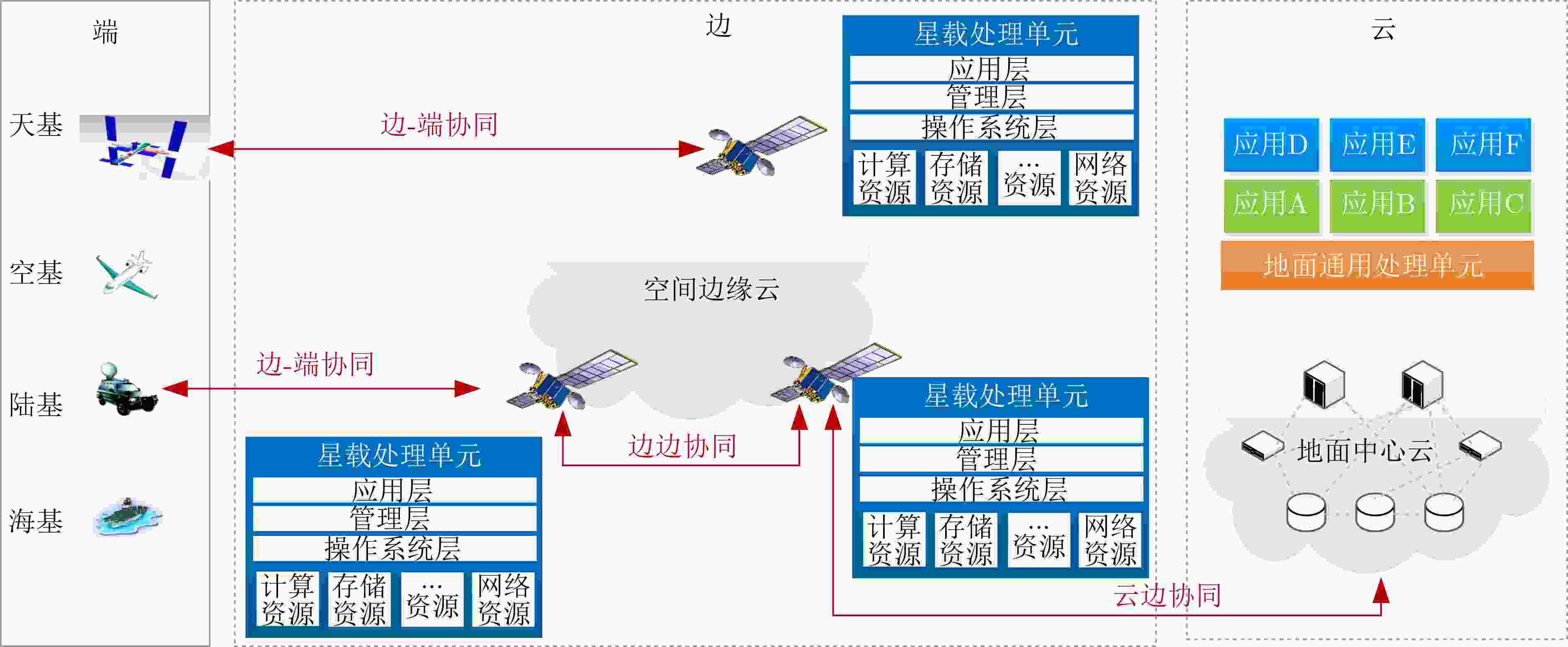

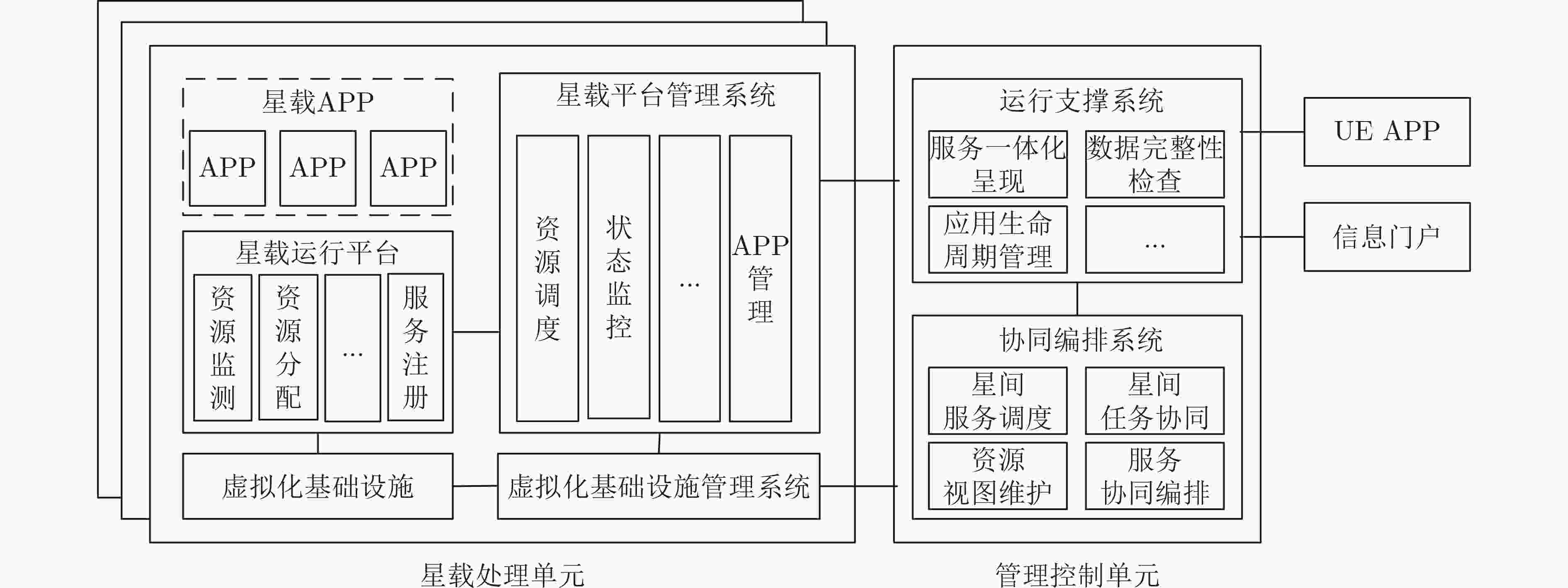

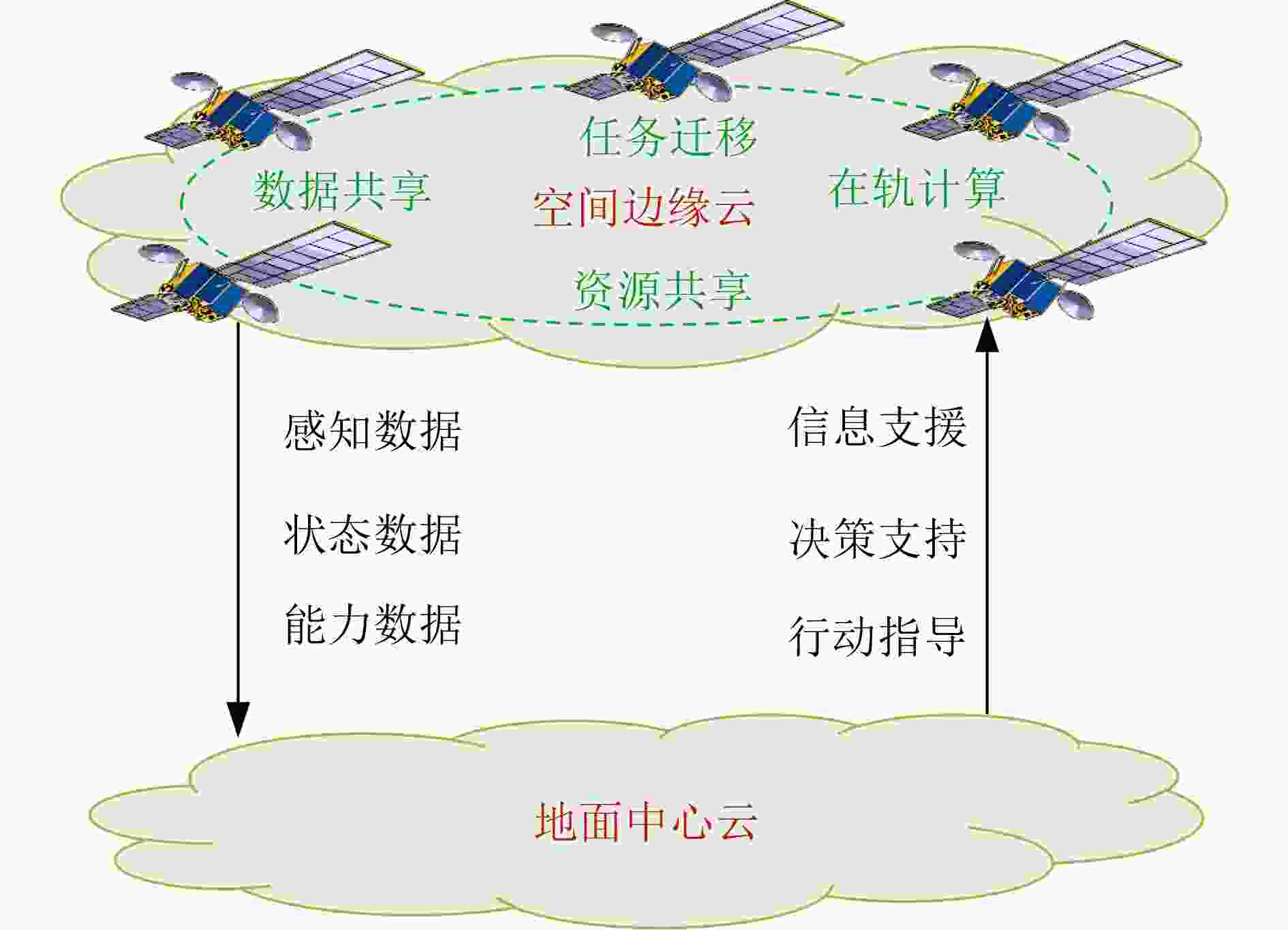

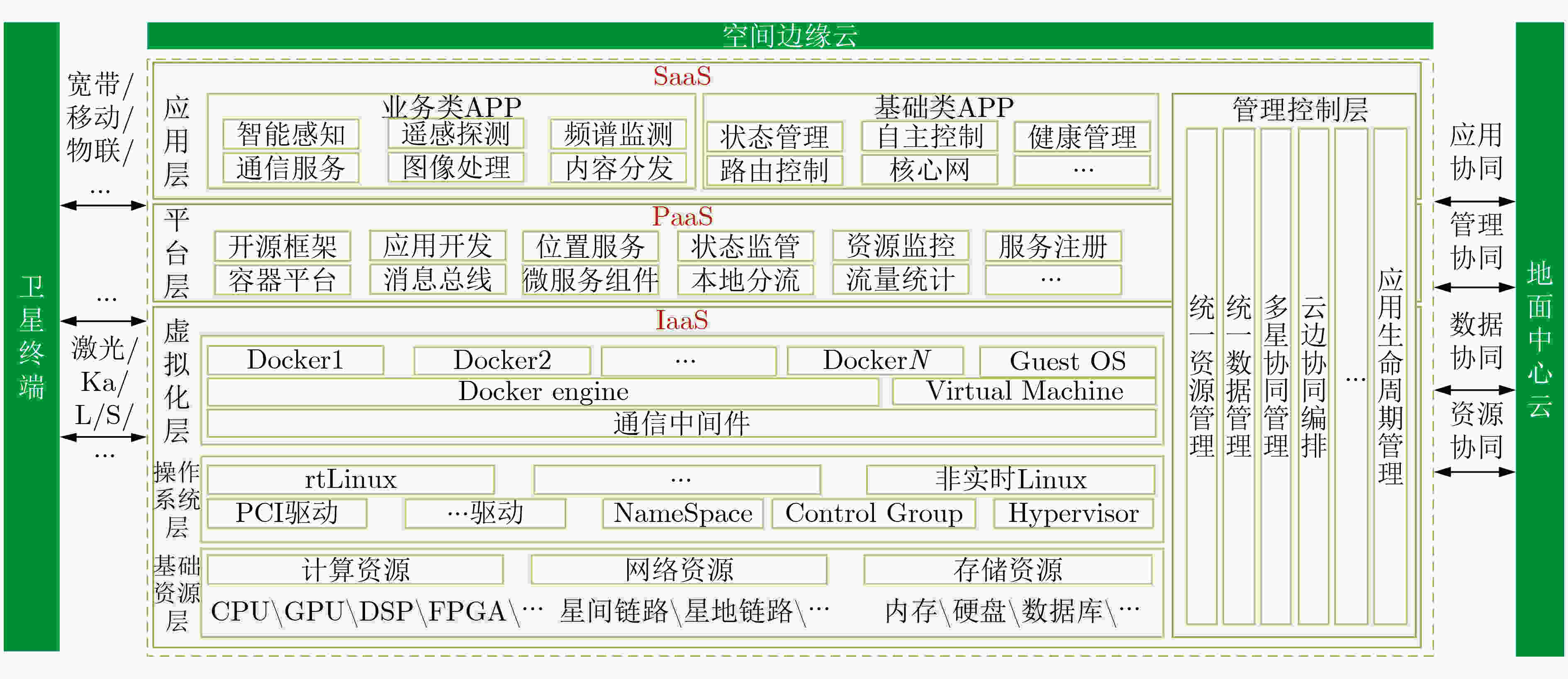

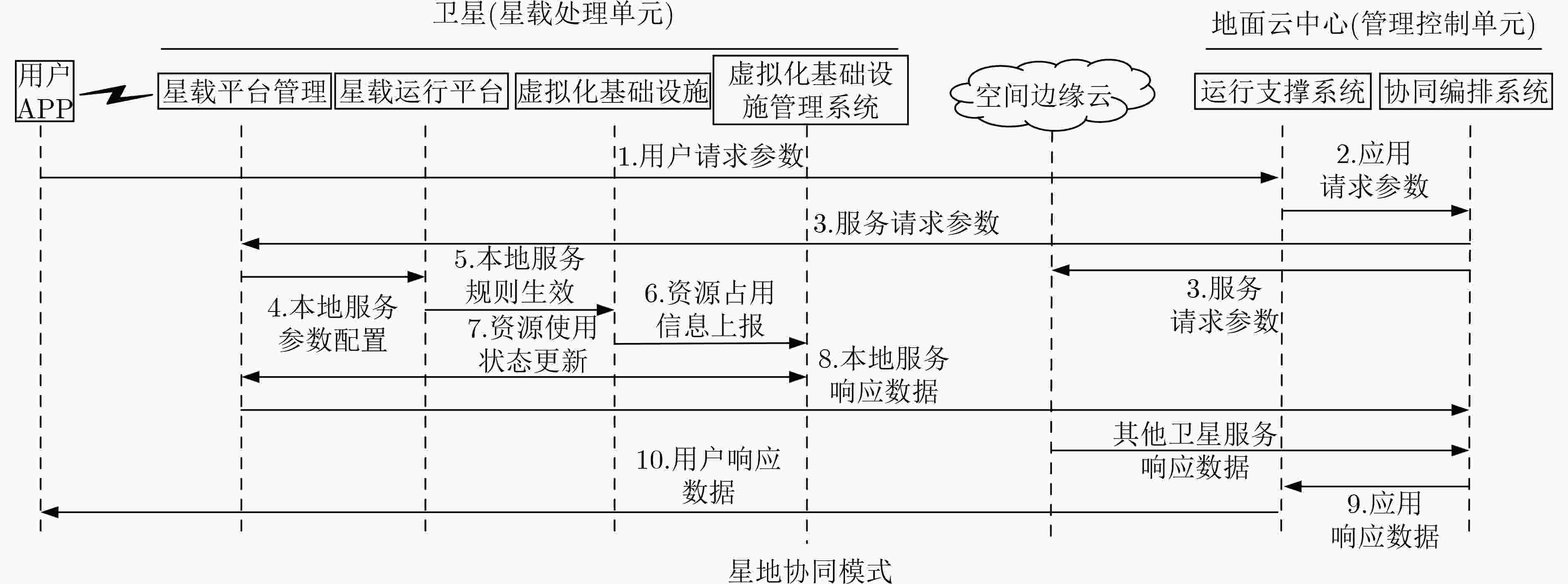

摘要: 随着航天电子技术的迅猛发展,特别是商用货架器件(COTS)的广泛使用,星载计算处理能力获得大幅跃升。空间边缘计算将广域分散的星载计算资源通过星间链路临机自组织成一个空间分布、计算协同的云环境,实现资源相助、任务协同,可以有效摆脱对地面的依赖、提升服务响应速度。该文首先从空间边缘计算的应用需求出发,梳理了空间边缘计算的发展现状以及存在的问题与挑战;然后在此基础上总结分析,提出一种空间边缘计算架构,并从物理架构、功能架构、软件架构以及服务流程等多维角度进行了阐述;最后对涉及的关键技术进行了概述和分析,以期能够为后续的研究提供有价值的建议和参考。Abstract: With the rapid development of aerospace electronic technology, especially the wide use of Commercial Off-The-Shelf(COTS), the space computing capacity has increased significantly. Space edge computing organizes the widely dispersed space-based computing resources into a distributed and collaborative cloud environment through inter-satellite links, so as to realize resource complementarity and task collaboration, which can effectively get rid of the dependence on the ground and improve the speed of service response. Firstly, the requirements development status, existing problems and challenges of space edge computing are clarified. Then, a space edge computing architecture is proposed, which is described from the perspectives of physical architecture, functional architecture, software architecture and service process. Finally, the key technologies are summarized and analyzed in order to provide valuable suggestions and references for follow-up research.

-

Key words:

- Space network /

- Edge computing /

- Distributed computing /

- Collaborative computing

-

表 1 国内外典型卫星网络

表 2 国内外典型宇航级CPU芯片

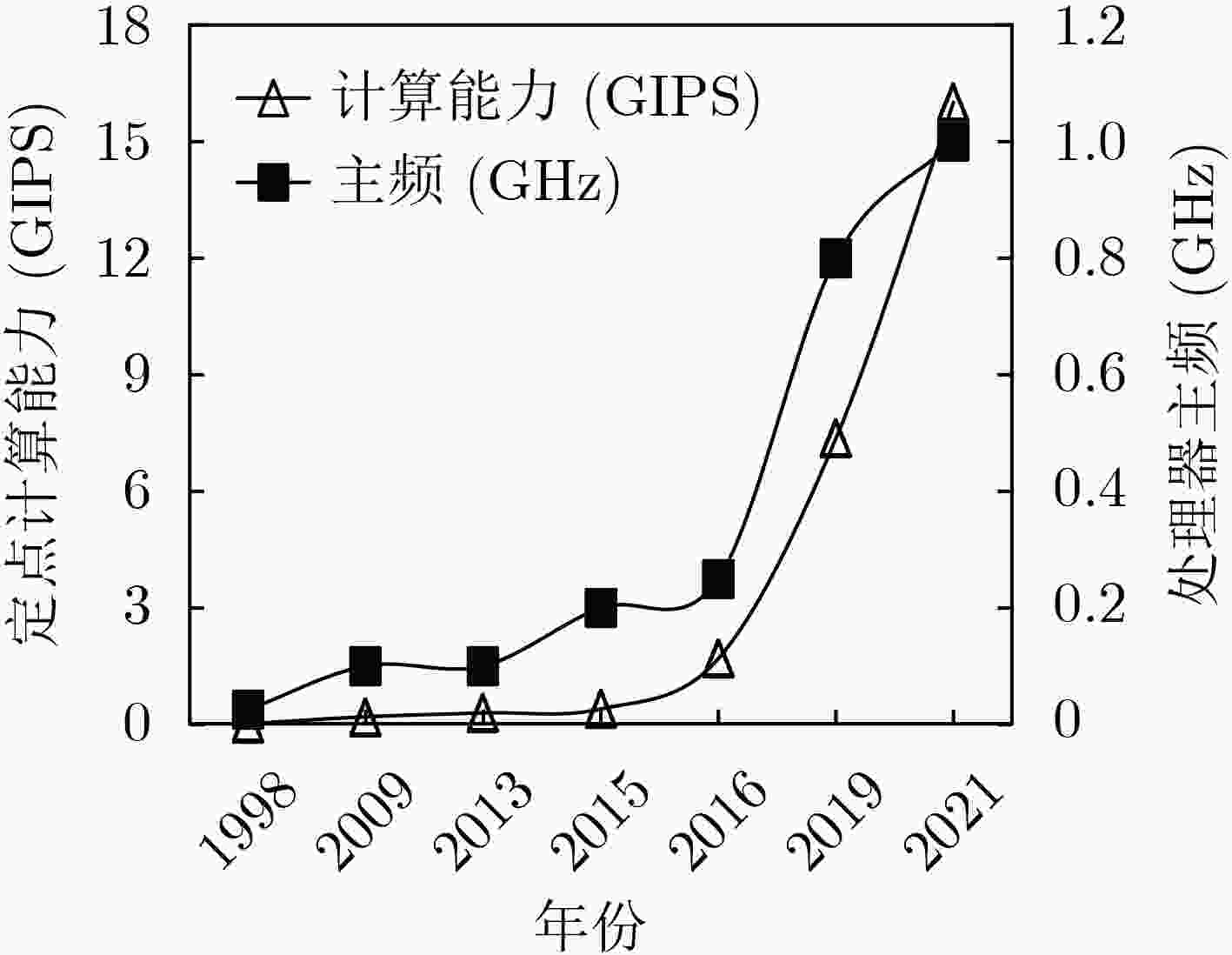

序号 CPU型号 年份 国家/地区 主频 IP核数 计算能力 架构 1 TSC695F[18] 1998年 欧洲 25.0 MHz 1 20 DMIPS SPARC 2 RAD750[19] 2001年 美国 200.0 MHz 1 400 DMIPS PPC 3 GR712RC[18] 2009年 欧洲 100.0 MHz 2 200 DMIPS SPARC 4 DAHLIA[20] 2019年 欧洲 1.6 GHz 4 4000 DMIPS ARM 5 HPSC[21] 2019年 美国 800.0 MHz 8 7360 DMIPS ARM 6 BM3883[22] 2021年 中国 1.0 GHz 8 16 GIPS SPARC 7 玉龙810[23] 2021年 中国 1.0 GHz 8 12 TOPS ARM -

[1] 吴曼青, 吴巍, 周彬, 等. 天地一体化信息网络总体架构设想[J]. 卫星与网络, 2016(3): 30–36. doi: 10.3969/j.issn.1672-965X.2016.03.004WU Manqing, WU Wei, ZHOU Bin, et al. Satellite &Network, 2016(3): 30–36. doi: 10.3969/j.issn.1672-965X.2016.03.004 [2] 李凤华, 殷丽华, 吴巍, 等. 天地一体化信息网络安全保障技术研究进展及发展趋势[J]. 通信学报, 2016, 37(11): 156–168. doi: 10.11959/j.issn.1000-436x.2016229LI Fenghua, YIN Lihua, WU Wei, et al. Research status and development trends of security assurance for space-ground integration information network[J]. Journal on Communications, 2016, 37(11): 156–168. doi: 10.11959/j.issn.1000-436x.2016229 [3] CHIEN W C, LAI C F, HOSSAIN M S, et al. Heterogeneous space and terrestrial integrated networks for IoT: Architecture and challenges[J]. IEEE Network, 2019, 33(1): 15–21. doi: 10.1109/MNET.2018.1800182 [4] 王敬超, 于全. 基于分布式星群的空间信息网络体系架构与关键技术[J]. 中兴通讯技术, 2016, 22(4): 9–13,18. doi: 10.3969/j.issn.1009-6868.2016.04.002WANG Jingchao and YU Quan. System architecture and key technology of space information network based on distributed satellite clusters[J]. ZTE Technology Journal, 2016, 22(4): 9–13,18. doi: 10.3969/j.issn.1009-6868.2016.04.002 [5] Accelerating space exploration with the spaceborne computer[EB/OL]. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/Accelerating-space-exploration-with-the-Spaceborne-Computer.html, 2022. [6] ZHANG Zhenjiang, ZHANG Wenyu, and TSENG F H. Satellite mobile edge computing: Improving QoS of high-speed satellite-terrestrial networks using edge computing techniques[J]. IEEE Network, 2019, 33(1): 70–76. doi: 10.1109/MNET.2018.1800172 [7] Starlink[EB/OL].https://www.starlink.com, 2022. [8] XIE Renchao, TANG Qinqin, WANG Qiuning, et al. Satellite-terrestrial integrated edge computing networks: Architecture, challenges, and open issues[J]. IEEE Network, 2020, 34(3): 224–231. doi: 10.1109/MNET.011.1900369 [9] LI Chengcheng, ZHANG Yasheng, XIE Renchao, et al. Integrating edge computing into low earth orbit satellite networks: Architecture and prototype[J]. IEEE Access, 2021, 9: 39126–39137. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3064397 [10] 张飞, 冉德超, 范广腾. 基于卫星集群的星上云计算平台及其管理方法[P]. 中国专利, 201910720673.7, 2020.ZHANG Fei, RAN Dechao, FAN Guangteng. Satellite cluster based cloud computing platform and its management method[P]. China Patent, 201910720673.7, 2020. [11] YAN Lei, CAO Suzhi, GONG Yongsheng, et al. SatEC: A 5G satellite edge computing framework based on microservice architecture[J]. Sensors, 2019, 19(4): 831. doi: 10.3390/s19040831 [12] CHEN Jiasi and RAN Xukan. Deep learning with edge computing: A review[J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(8): 1655–1674. doi: 10.1109/JPROC.2019.2921977 [13] Scientific systems receives DARPA blackjack pit boss prime contract[EB/OL]. https://www.ssci.com/darpa-pit-boss-contractors-seakr-and-ssci-team-with-darpa-for-blackjack-early-risk-reduction-orbital-flights, 2022. [14] HARPER J. BREAKING: Space development agency rolling out solicitations[EB/OL]. https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/1/21/space-development-agency-rolling-out-solicitations, 2021. [15] Tianzhi[EB/OL]. https://space.skyrocket.de/doc_sdat/tianzhi-1.htm, 2022. [16] JONES A. China’s SAR satellite surge continues with new constellation plan[EB/OL]. https://spacenews.com/chinas-sar-satellite-surge-continues-with-new-constellation-plan, 2022. [17] TianSuan[EB/OL]. http://www.tiansuan.org.cn, 2022. [18] Gaisler products[EB/OL]. https://www.gaisler.com/, 2022. [19] 覃辉, 于立新. 宇航处理器技术发展趋势和特点[C]. 第六届航天电子战略研究论坛论文集, 北京, 2019: 54–58.QIN Hui and YU Lixin. Development trend and characteristics of aerospace processor technology[C]. The 6th Aerospace Electronics Strategy Research Forum of China, Beijing, China, 2019: 54–58. [20] DAHLIA[EB/OL]. https://dahlia-h2020.eu, 2022. [21] SCHWALLER B, HOLTZMAN S, and GEORGE A D. Emulation-based performance studies on the HPSC space processor[C]. 2019 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, USA, 2019: 1–11. [22] 北京微电子研究所. BM3883MARH型抗八核处理器简介[R]. 北京, 2021.Beijing Institute of Microelectronics. Introduction to radiation resistant eight core processor BM3883MARH[R]. Beijing, 2021. [23] 蔡鼎. 欧比特: 玉龙810芯片内部由主处理器单元、AI协处理器单元、图像处理单元、片内总线、外设接口单元、片内存储等组成, 芯片外设接口包括: MIPI、BT11. . . [EB/OL]. https://www.163.com/dy/article/G9FV52KM0512B07B.html, 2021.CAI Ding. Orbit Aerospace: Yulong 810[OL]. https://www.163.com/dy/article/G9FV52KM0512B07B.html, 2021. [24] 贾明权, 钟瑜, 潘灵, 等. 信号级协同计算平台架构及应用思考[J]. 电讯技术, 2019, 59(6): 627–634. doi: 10.3969/j.issn.1001-893x.2019.06.002JIA Mingquan, ZHONG Yu, PAN Ling, et al. Signal level collaborative computing platform architecture and application thinking[J]. Telecommunication Engineering, 2019, 59(6): 627–634. doi: 10.3969/j.issn.1001-893x.2019.06.002 [25] ETSI M. Mobile edge computing: Introductory technical white paper[R]. ETSI White Paper, 2014. [26] 唐琴琴, 谢人超, 刘旭, 等. 融合MEC的星地协同网络: 架构、关键技术与挑战[J]. 通信学报, 2020, 41(4): 162–181. doi: 10.11959/j.issn.1000-436x.2020082TANG Qinqin, XIE Renchao, LIU Xu, et al. MEC enabled satellite-terrestrial network: Architecture, key technique and challenge[J]. Journal on Communications, 2020, 41(4): 162–181. doi: 10.11959/j.issn.1000-436x.2020082 [27] MACH P and BECVAR Z. Mobile edge computing: A survey on architecture and computation offloading[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(3): 1628–1656. doi: 10.1109/COMST.2017.2682318 [28] GIAMBENE G, KOTA S, PILLAI P, et al. Satellite-5G integration: A network perspective[J]. IEEE Network, 2018, 32(5): 25–31. doi: 10.1109/COMST.2017.2682318 [29] 汪春霆, 翟立君, 徐晓帆. 天地一体化信息网络发展与展望[J]. 无线电通信技术, 2020, 46(5): 493–504. doi: 10.3969/j.issn.1003-3114.2020.05.001WANG Chunting, ZHAI Lijun, and XU Xiaofan. Development and prospects of space-terrestrial integrated information network[J]. Radio Communications Technology, 2020, 46(5): 493–504. doi: 10.3969/j.issn.1003-3114.2020.05.001 [30] MAO Yuyi, YOU Changsheng, ZHANG Jun, et al. A survey on mobile edge computing: The communication perspective[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(4): 2322–2358. doi: 10.1109/COMST.2017.2745201 -

下载:

下载:

下载:

下载: