| [1] |

WELSCHEN S, LEUCHTMANN P, LEUTHOLD J, et al. Localization of micro unmanned aerial vehicles using digital audio broadcast signals[C]. 2020 IEEE Radar Conference (RadarConf20), Florence, Italy, 2020: 1–6.

|

| [2] |

PŁOTKA M, MALANOWSKI M, SAMCZYŃSKI P, et al. Passive bistatic radar based on VHF DVB-T signal[C]. 2020 IEEE International Radar Conference (RADAR), Washington, USA, 2020: 596–600.

|

| [3] |

CHEN Geng, TIAN Bo, GONG Jian, et al. Passive radar channel estimation based on PN sequence of DTMB signal[C]. 2020 IEEE 11th Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM), Hangzhou, China, 2020: 1–4.

|

| [4] |

赵志欣, 周新华, 洪升, 等. 基于载波域自适应迭代滤波器的无源雷达多径杂波抑制方法[J]. 电子与信息学报, 2018, 40(12): 2841–2847. doi: 10.11999/JEIT180097ZHAO Zhixin, ZHOU Xinhua, HONG Sheng, et al. Multipath clutter rejection approach based on carrier domain adaptive iterative filter in passive bistatic radar[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2018, 40(12): 2841–2847. doi: 10.11999/JEIT180097

|

| [5] |

万显荣, 刘玉琪, 程丰, 等. 基于信道分段平滑的外辐射源雷达非平稳杂波抑制方法[J]. 电子与信息学报, 2020, 42(1): 132–139. doi: 10.11999/JEIT190754WAN Xianrong, LIU Yuqi, CHENG Feng, et al. Nonstationary clutter suppression method for passive radar based on channel segmentation and smoothing[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2020, 42(1): 132–139. doi: 10.11999/JEIT190754

|

| [6] |

WEN Jinfang, YI Jianxin, and WAN Xianrong. Sparse representation for target parameter estimation in CDR-based passive radar[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2021, 18(6): 1024–1028. doi: 10.1109/LGRS.2020.2991743

|

| [7] |

吕晓德, 张汉良, 刘忠胜, 等. 基于LTE信号的外辐射源雷达同频基站干扰抑制方法研究[J]. 电子与信息学报, 2019, 41(9): 2123–2130. doi: 10.11999/JEIT180904LÜ Xiaode, ZHANG Hanliang, LIU Zhongsheng, et al. Research on co-channel base station interference suppression method of passive radar based on LTE signal[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2019, 41(9): 2123–2130. doi: 10.11999/JEIT180904

|

| [8] |

ZHENG Xiaokun, JIANG Ting, and XUE Wenling. Improving passive radar target recognition using a convolution composite WiFi preamble[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 20(12): 6470–6477. doi: 10.1109/JSEN.2020.2974234

|

| [9] |

GAO Yongchan, LI Hongbin, and HIMED B. Joint transmit and receive beamforming for hybrid active–passive radar[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2017, 24(6): 779–783. doi: 10.1109/LSP.2017.2692777

|

| [10] |

ZHANG Xun, YI Jianxin, WAN Xianrong, et al. Reference signal reconstruction under oversampling for DTMB-based passive radar[J]. IEEE Access, 2020, 8: 74024–74038. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2986589

|

| [11] |

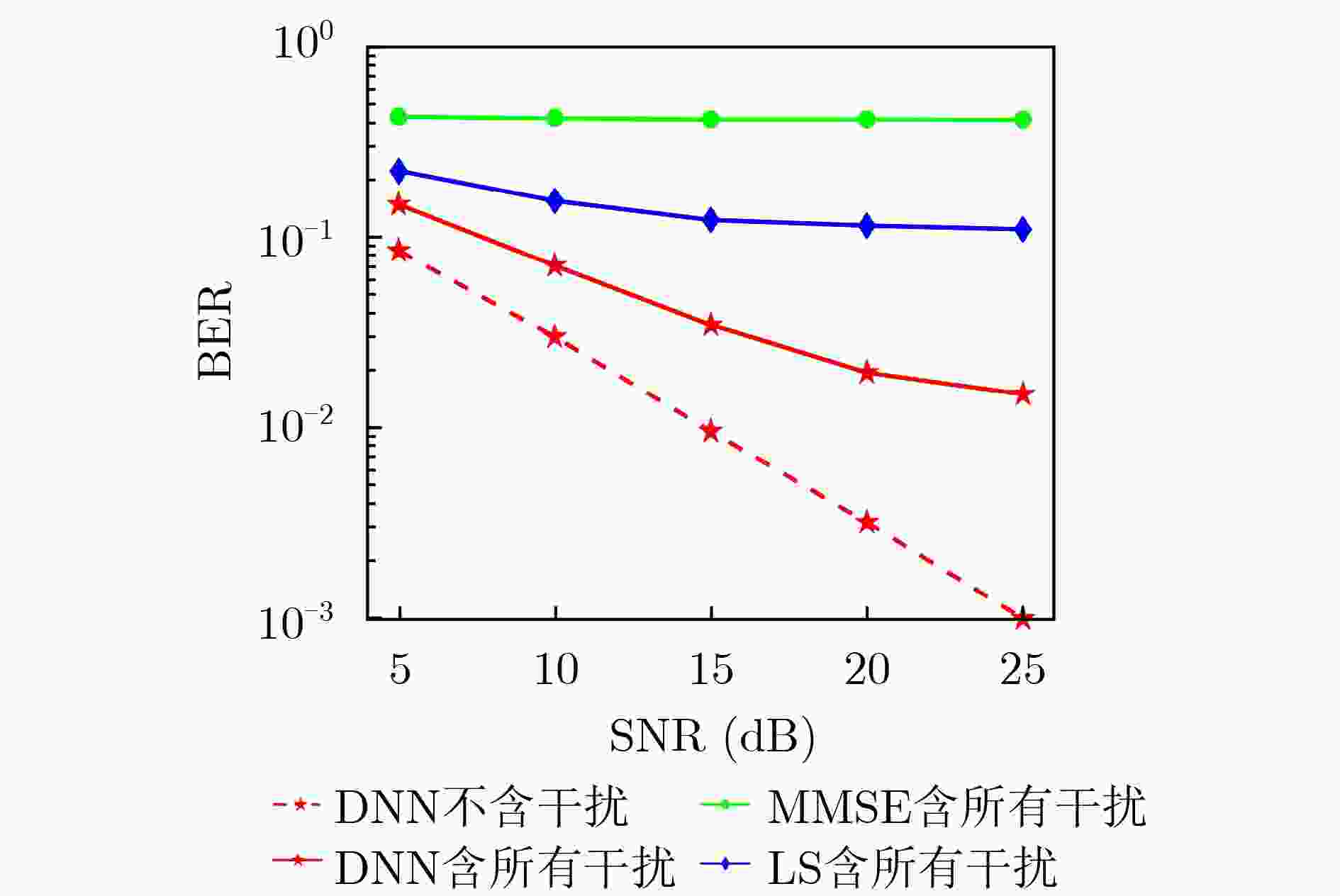

陈赓, 田波, 宫健, 等. 基于深度学习的DTMB外辐射源雷达参考信道估计[J]. 空军工程大学学报: 自然科学版, 2020, 21(2): 61–64. doi: 10.3969/j.issn.1009-3516.2020.02.009CHEN Geng, TIAN Bo, GONG Jian, et al. DTMB passive radar reference channel estimation based on deep learning[J]. Journal of Air Force Engineering University:Natural Science Edition, 2020, 21(2): 61–64. doi: 10.3969/j.issn.1009-3516.2020.02.009

|

| [12] |

HA Changbin and SONG H K. Signal detection scheme based on adaptive ensemble deep learning model[J]. IEEE Access, 2018, 6: 21342–21349. doi: 10.1109/ACCESS.2018.2825463

|

| [13] |

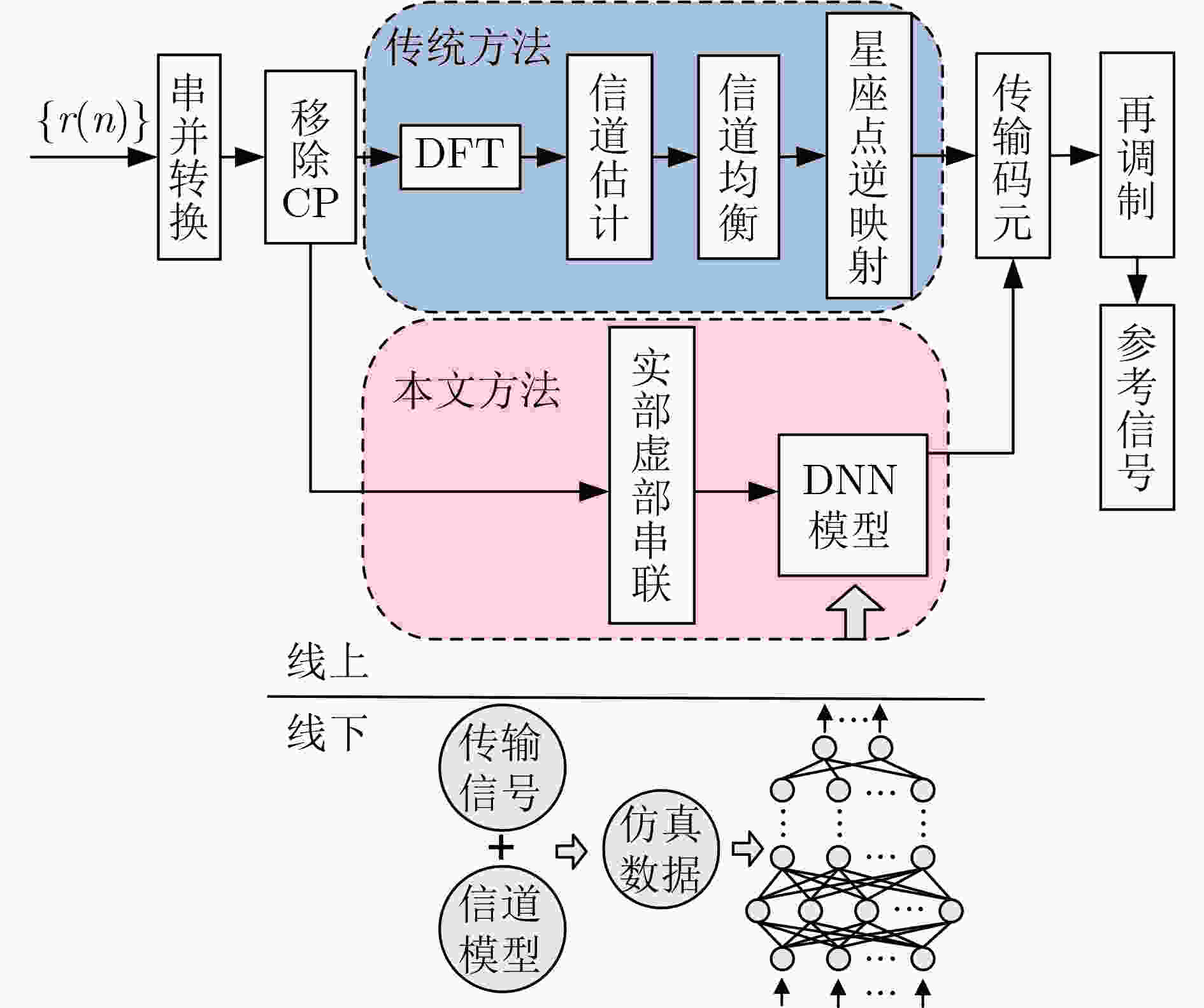

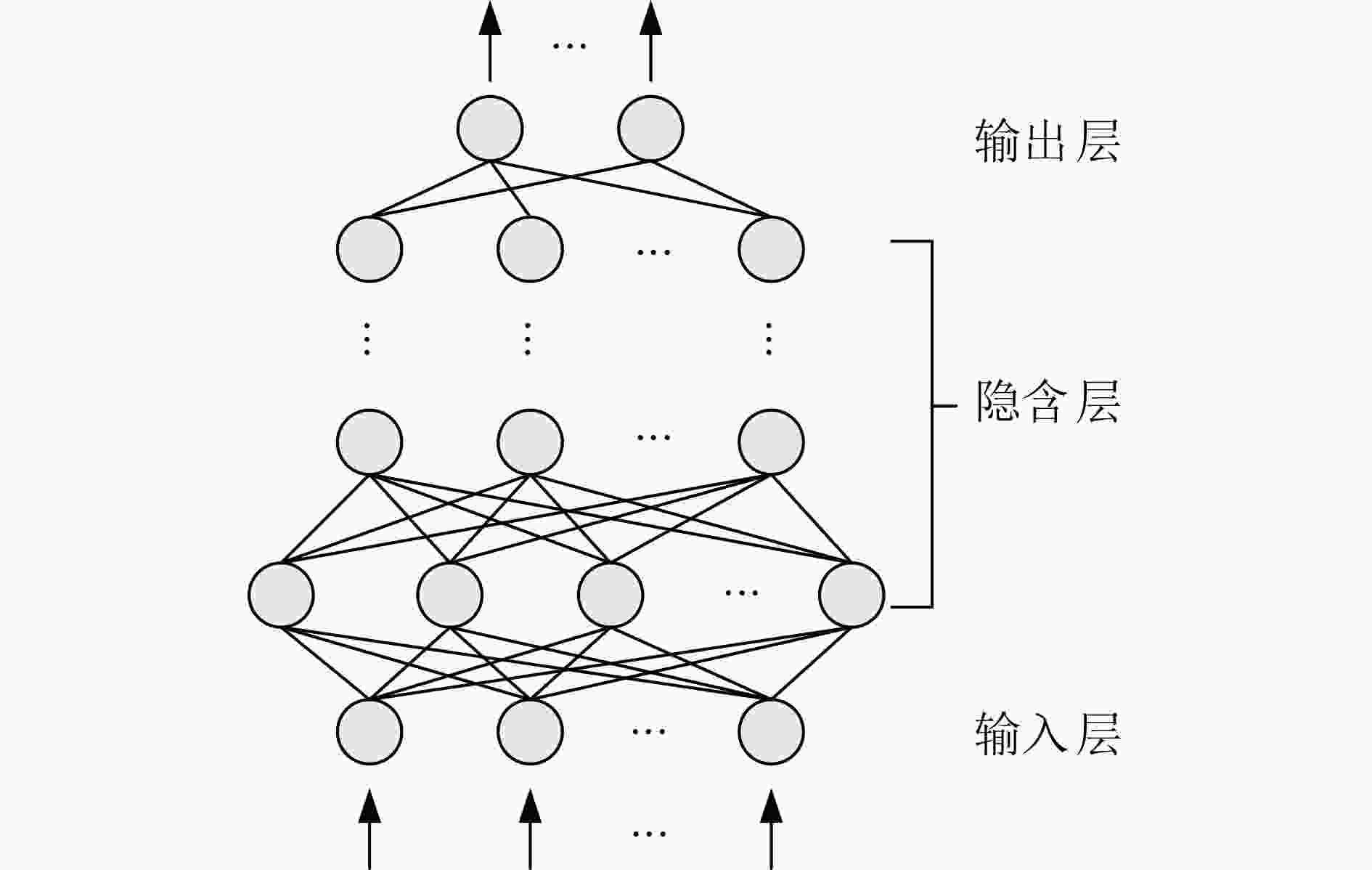

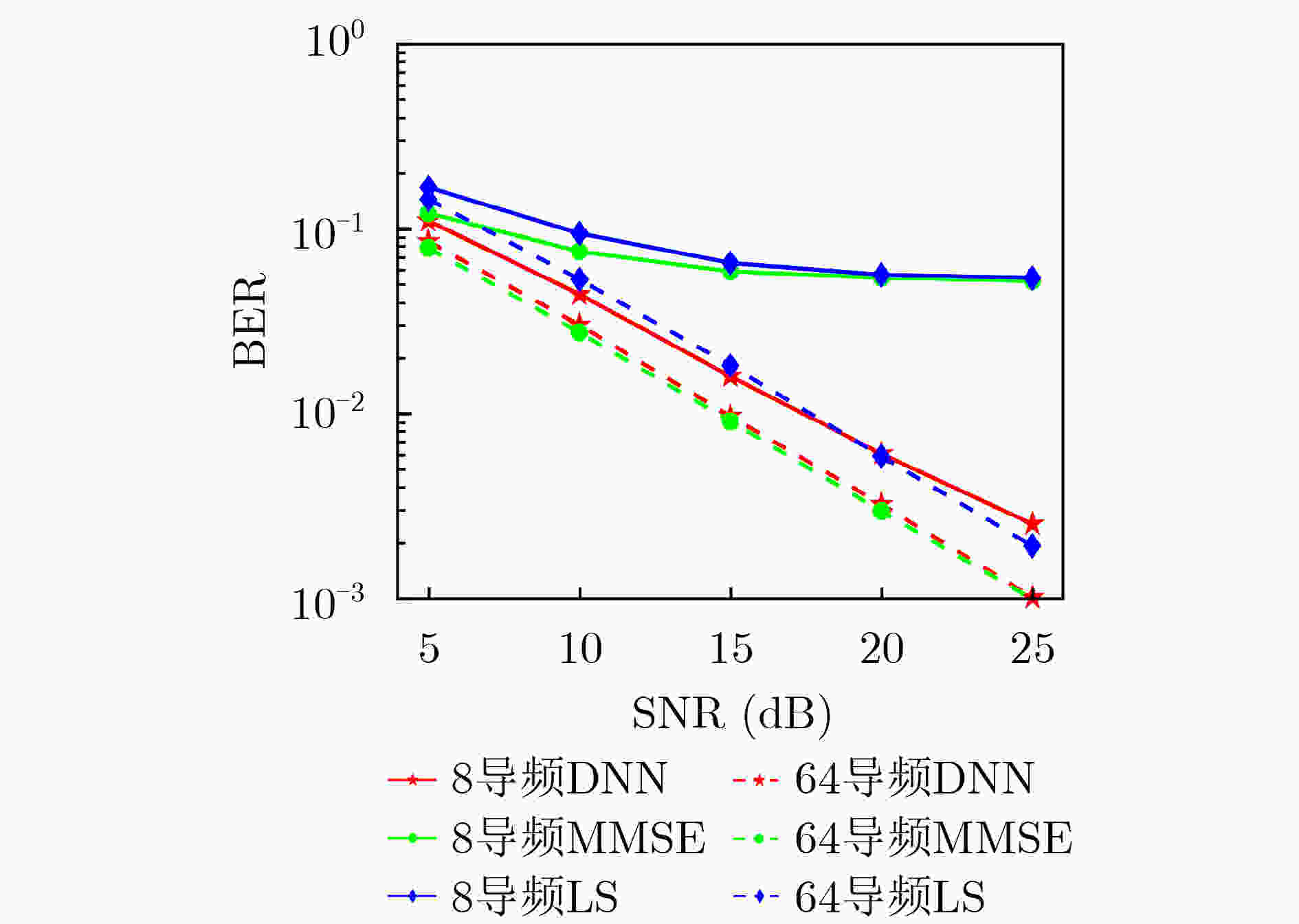

YE Hao, LI G Y, and JUANG B H. Power of deep learning for channel estimation and signal detection in OFDM systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, 7(1): 114–117. doi: 10.1109/LWC.2017.2757490

|

| [14] |

CHENG Xing, LIU Dejun, ZHU Zhengyu, et al. A ResNet-DNN based channel estimation and equalization scheme in FBMC/OQAM systems[C]. 2018 10th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), Hangzhou, China, 2018: 1–5.

|

| [15] |

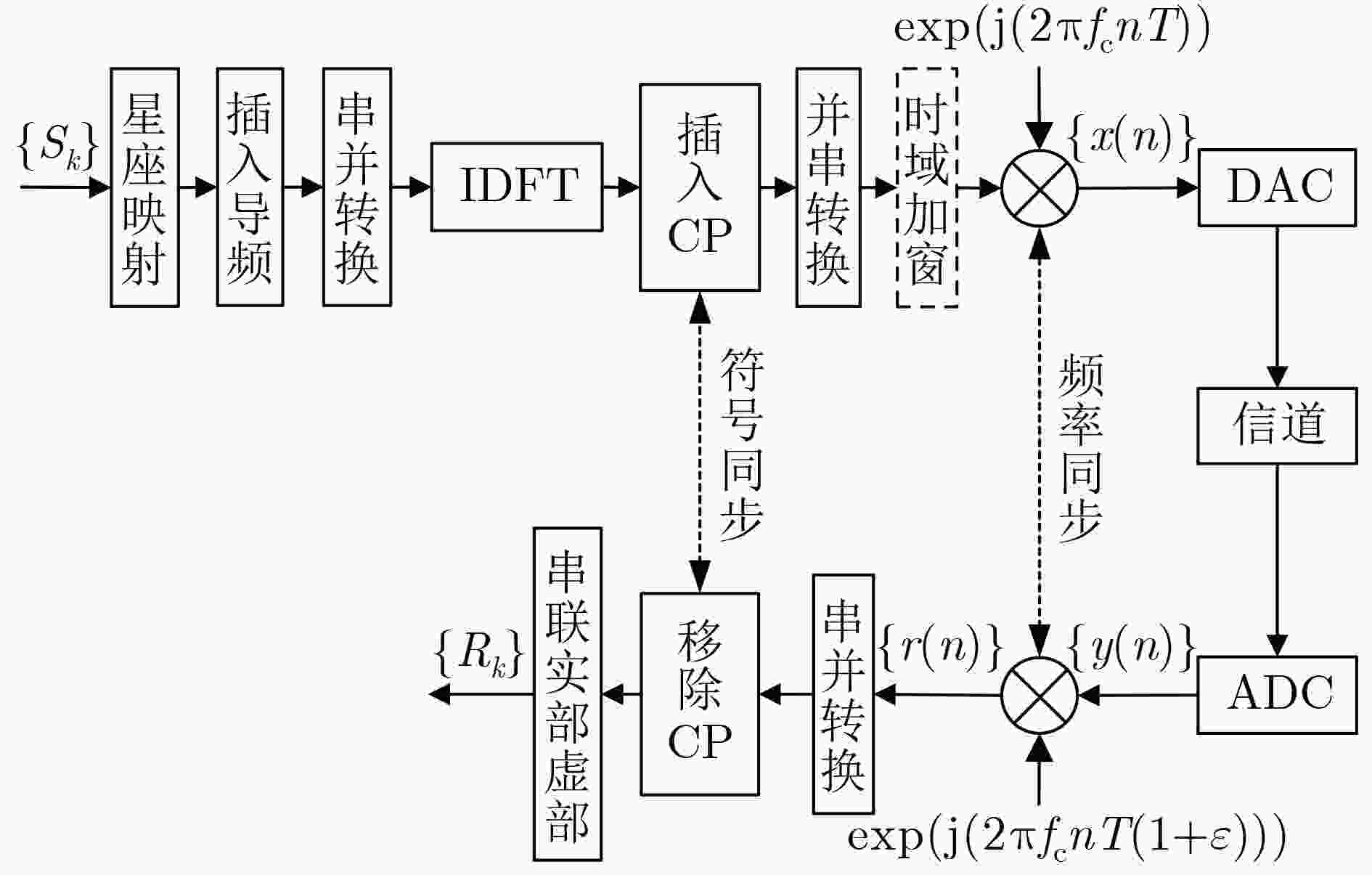

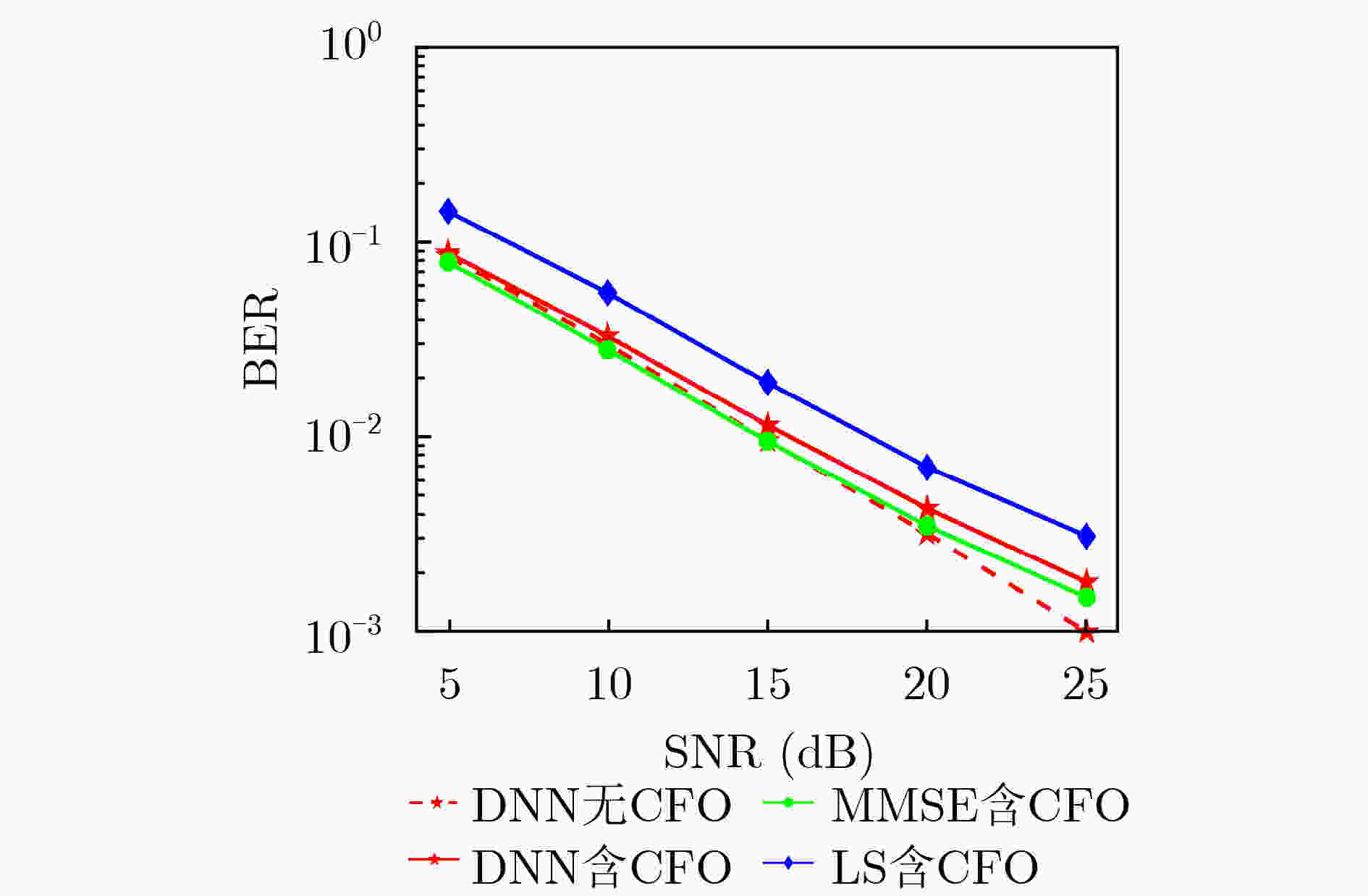

赵志欣, 万显荣, 谢锐, 等. 载波频偏对正交频分复用波形外辐射源雷达性能影响的研究[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(4): 871–876. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01011ZHAO Zhixin, WAN Xianrong, XIE Rui, et al. Impact of carrier frequency offset on passive bistatic radar with orthogonal frequency division multiplexing waveform[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2013, 35(4): 871–876. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01011

|

| [16] |

KYÖSTI P, MEINILÄ J, HENTILÄ L, et al. IST-4-027756 WINNER II D1.1. 2 v1.2 WINNER II channel models[R]. 2007.

|

| [17] |

张秀艳, 刘珈池. 基于ZC序列的OFDM系统定时同步改进算法[J]. 吉林大学学报: 信息科学版, 2019, 37(6): 610–616. doi: 10.19292/j.cnki.jdxxp.2019.06.004ZHANG Xiuyan and LIU Jiachi. Improved timing synchronization algorithm for OFDM system based on ZC sequence[J]. Journal of Jilin University:Information Science Edition, 2019, 37(6): 610–616. doi: 10.19292/j.cnki.jdxxp.2019.06.004

|

| [18] |

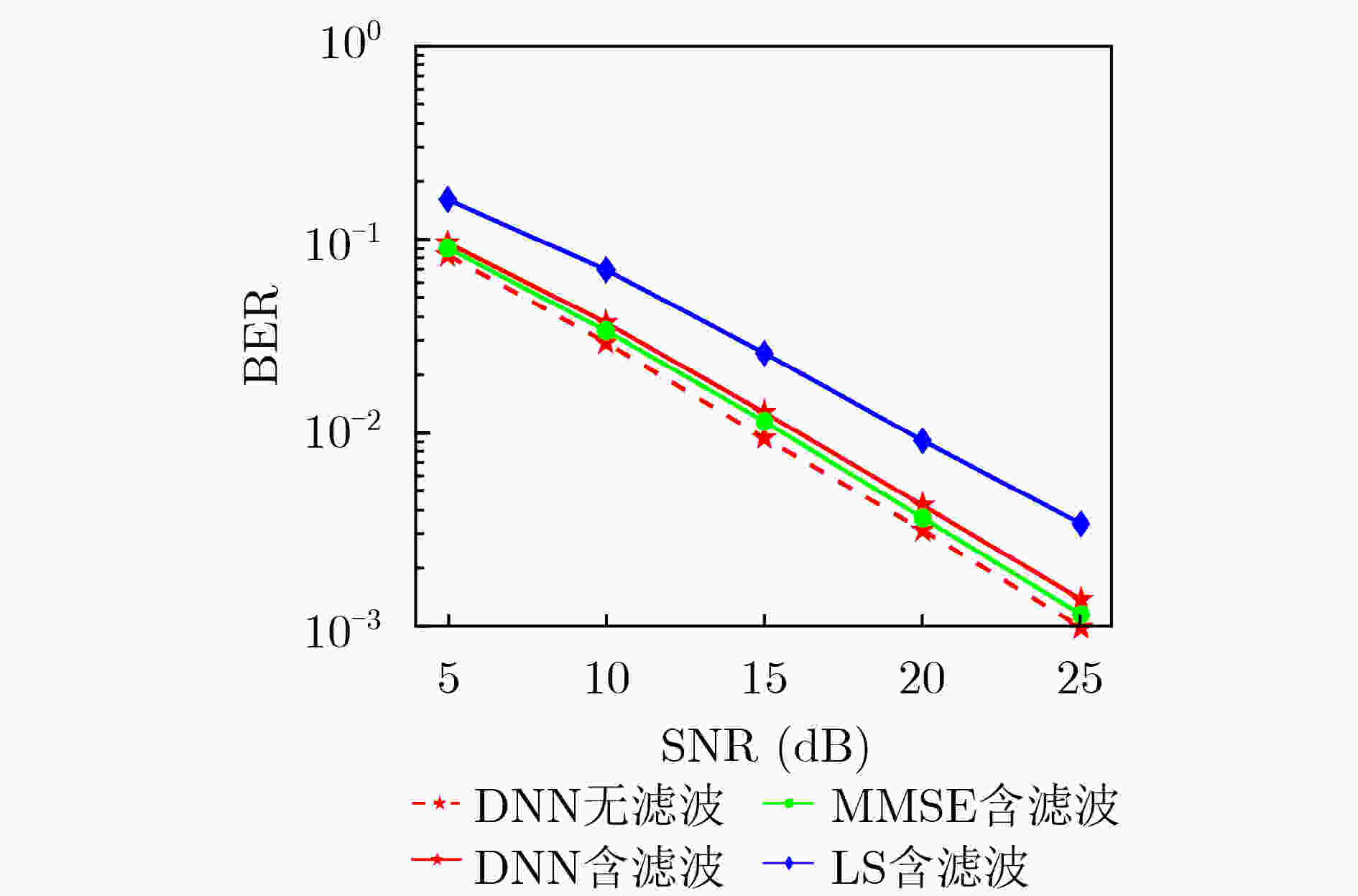

LI Xiaodong and CIMINI L J. Effects of clipping and filtering on the performance of OFDM[J]. IEEE Communications Letters, 1998, 2(5): 131–133. doi: 10.1109/4234.673657

|

下载:

下载:

下载:

下载: