Micro-Motion Feature Extraction of Spinning Target Based on Angular Doppler Effect

-

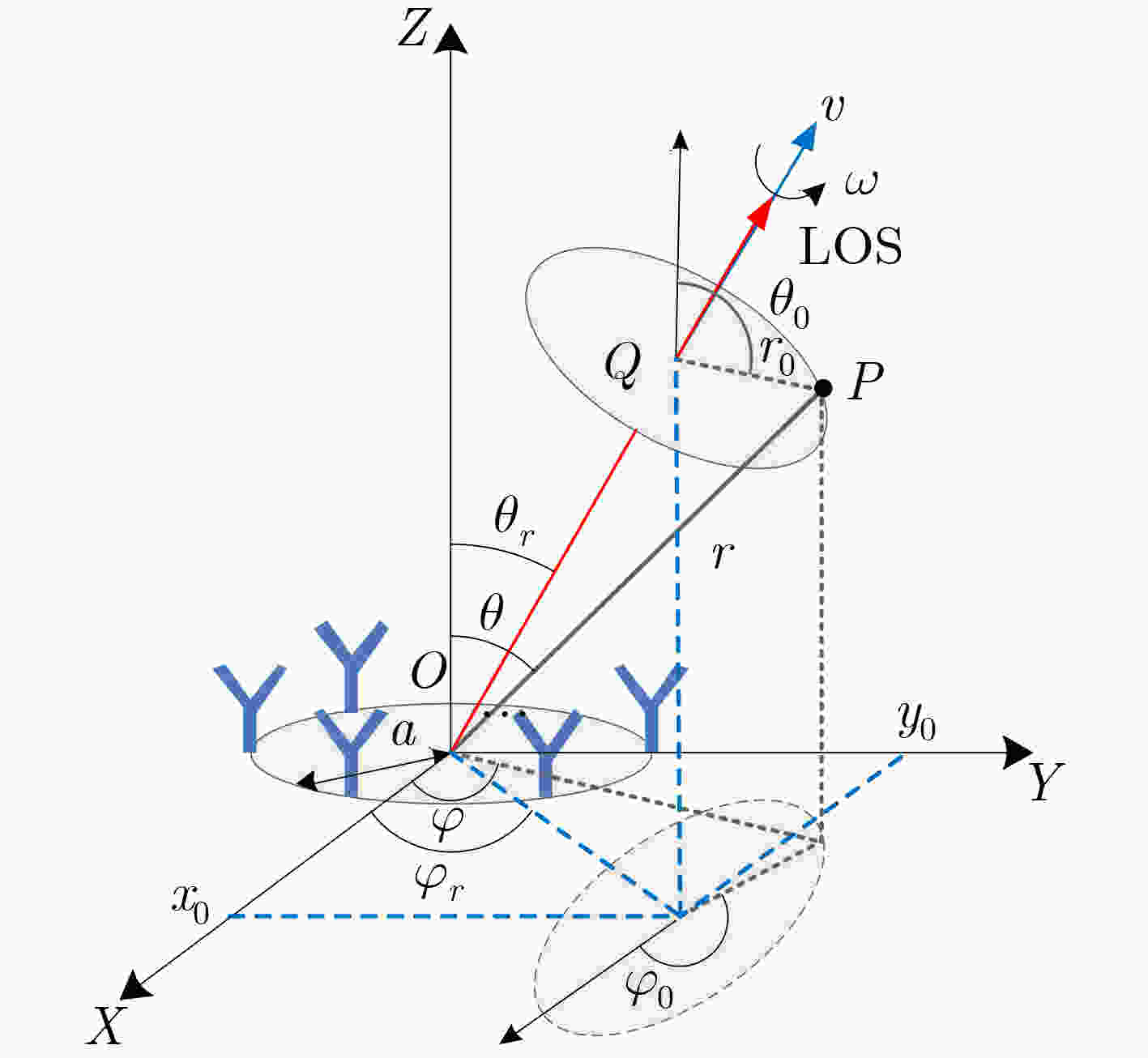

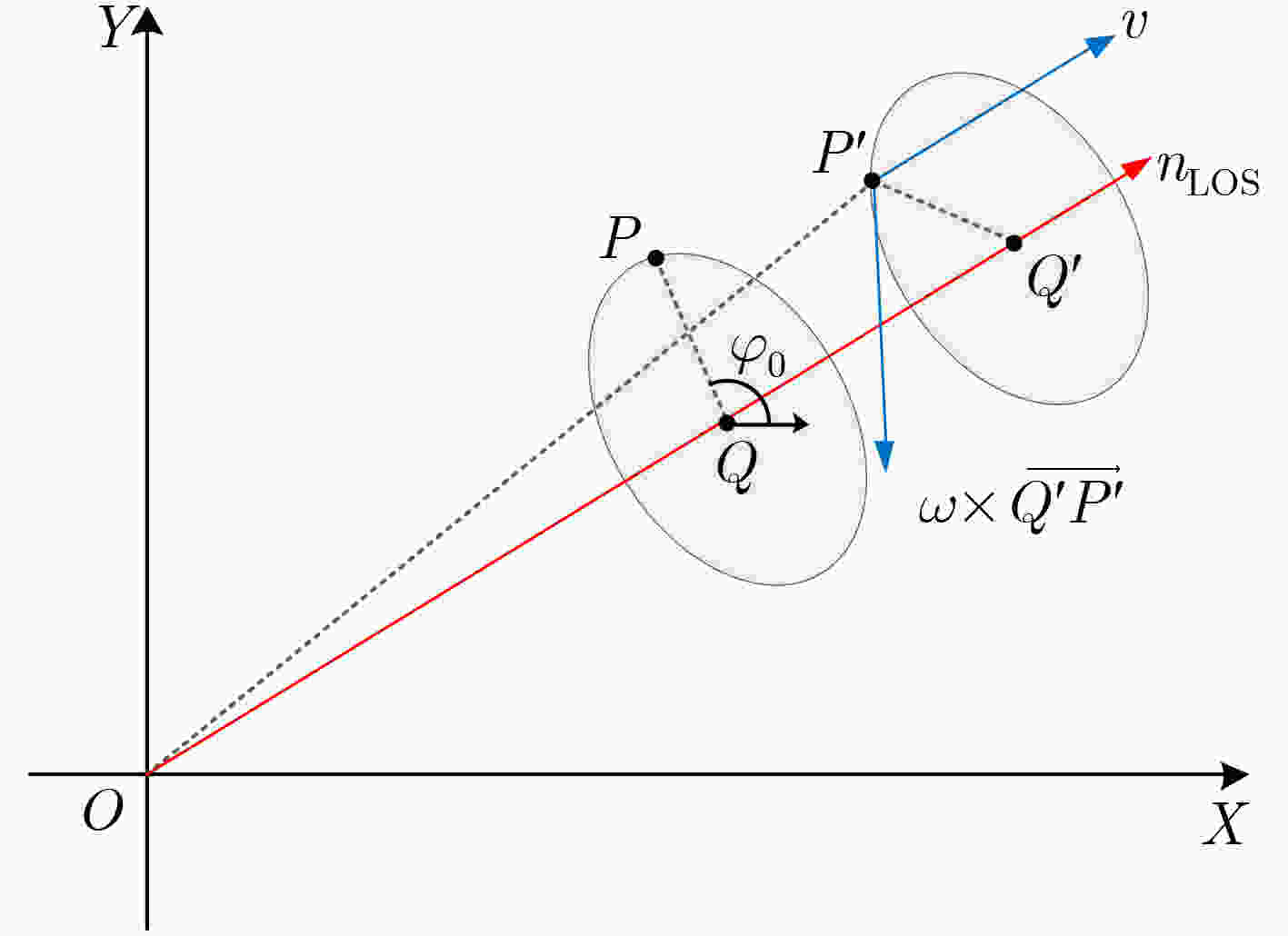

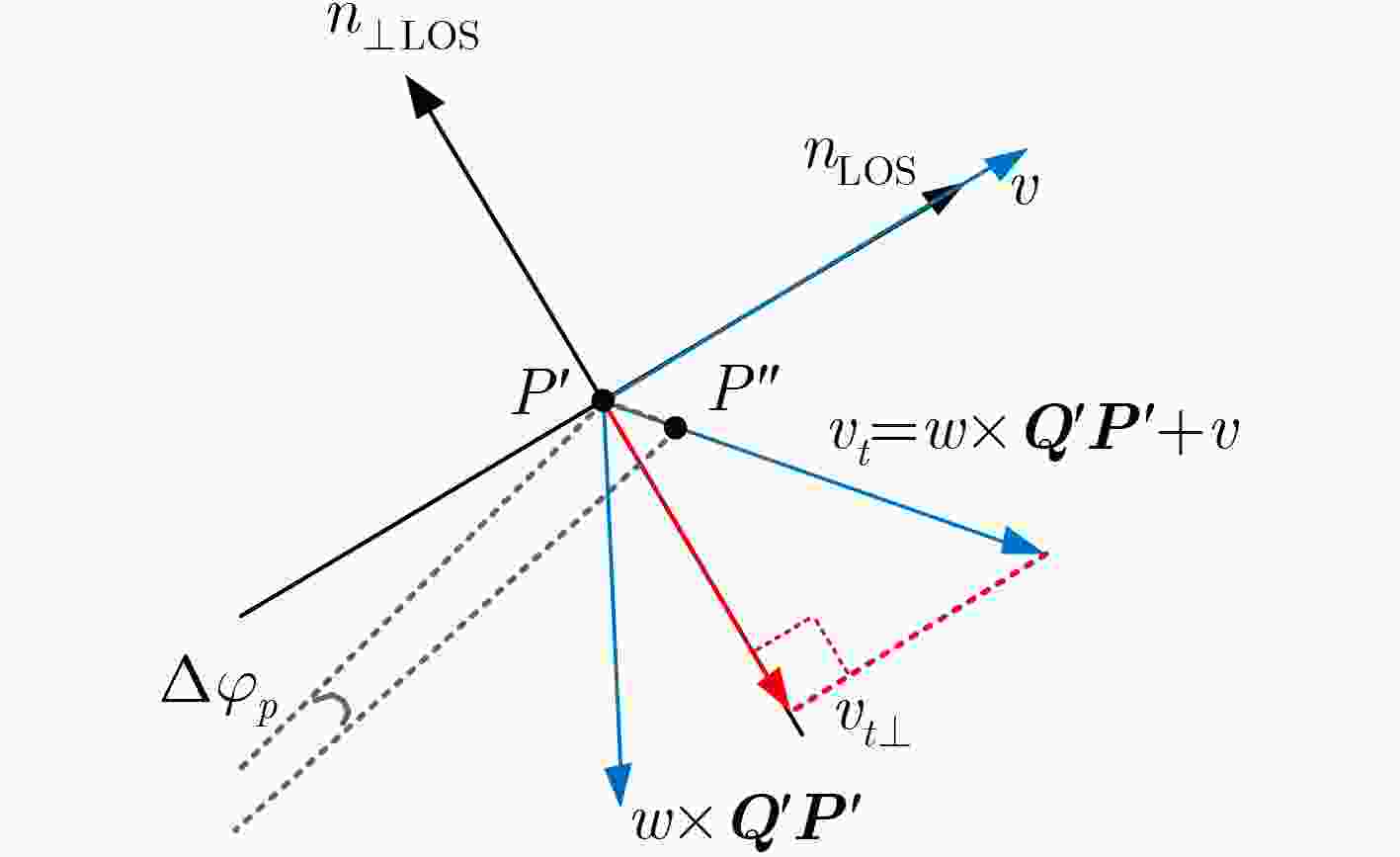

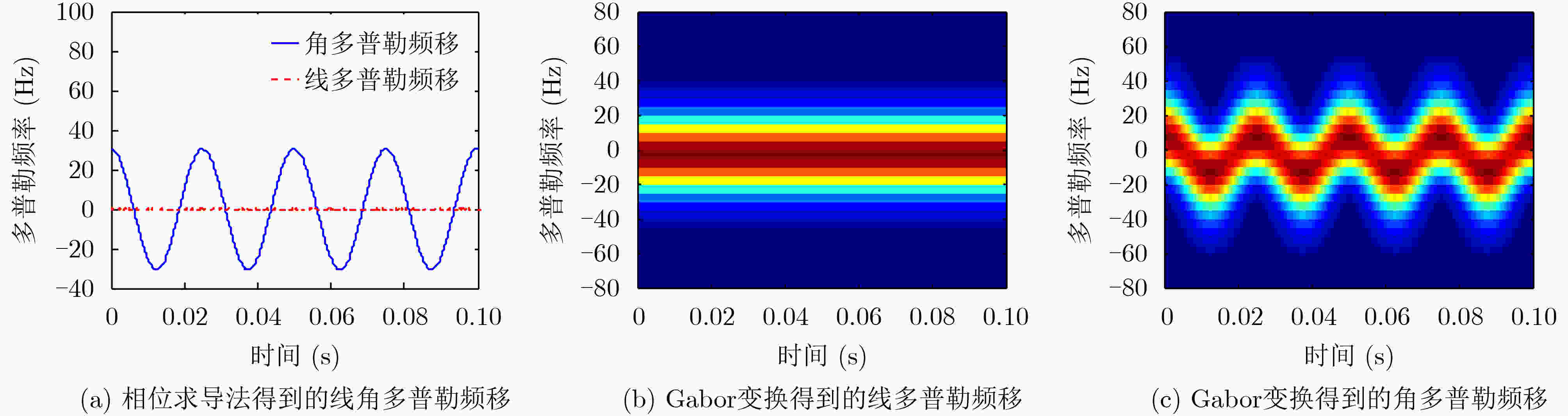

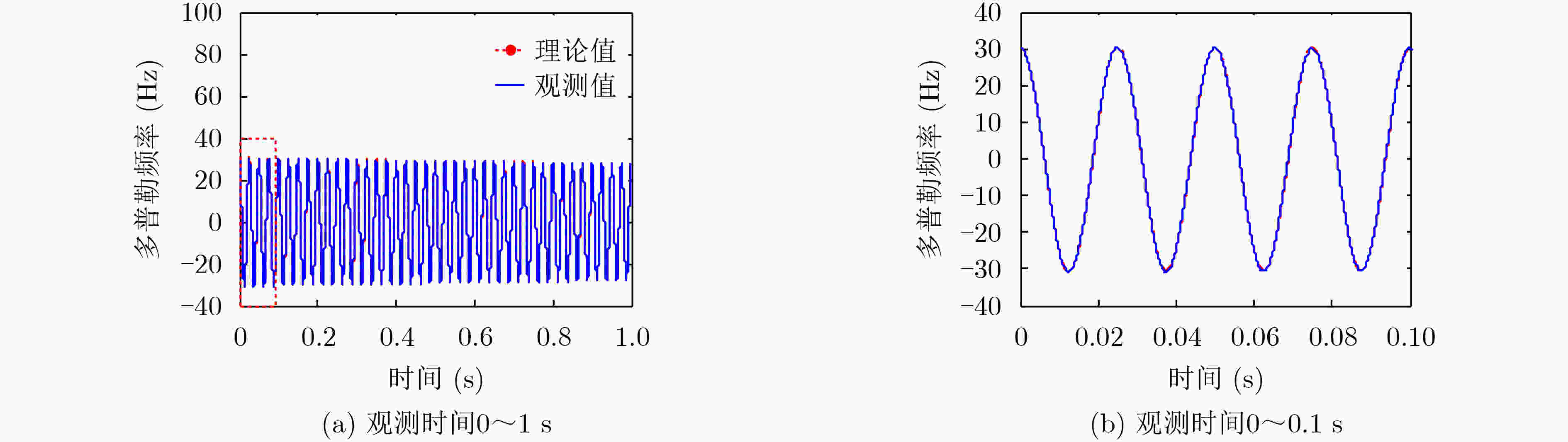

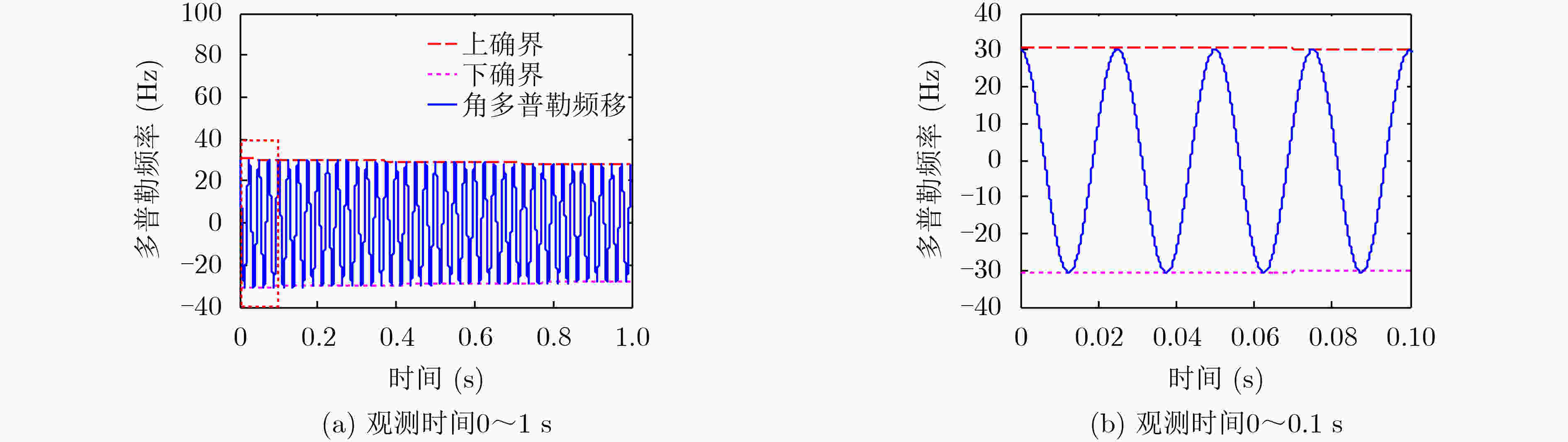

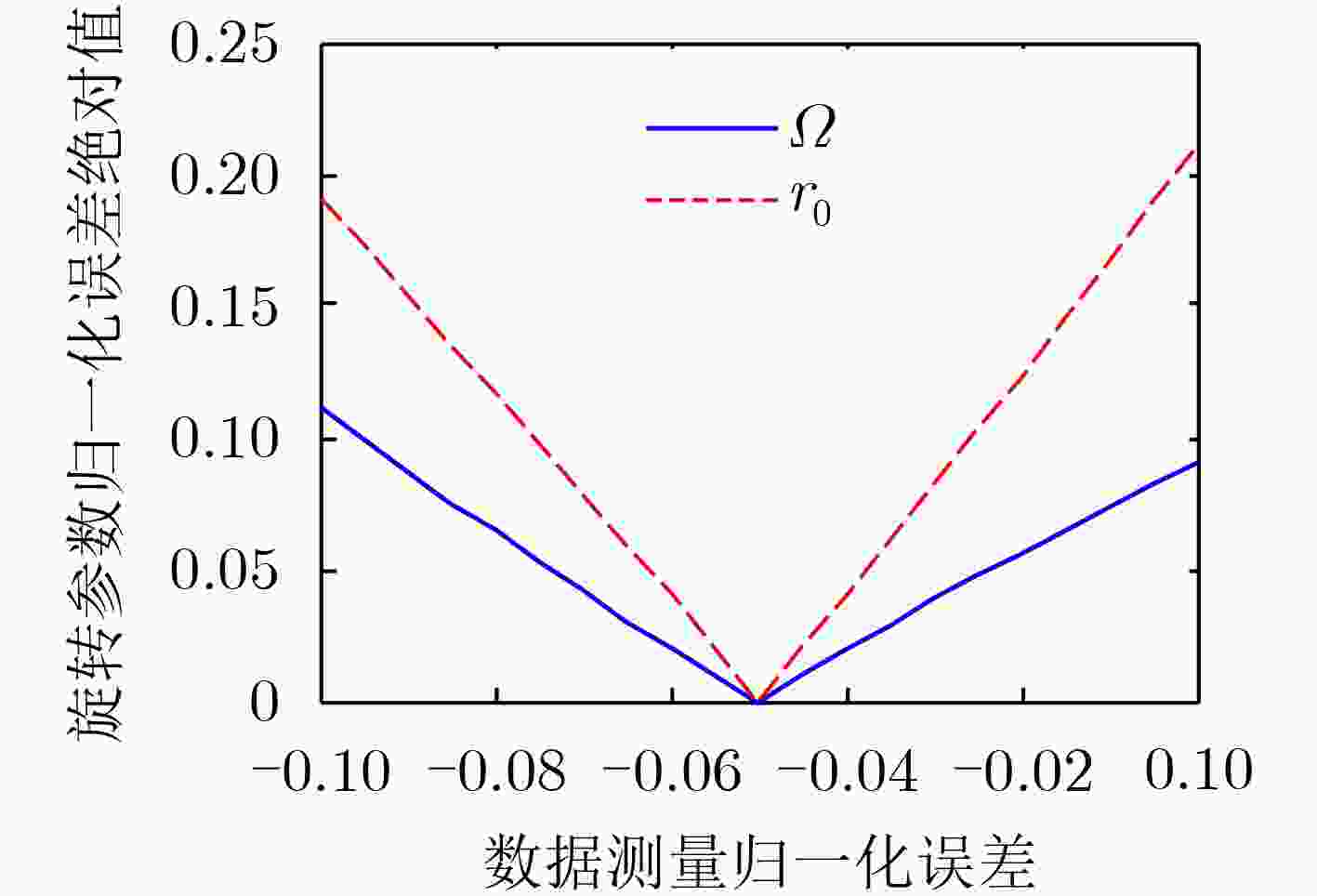

摘要: 携带有轨道角动量(OAM)的涡旋电磁(EM)波在雷达应用领域已经受到了广泛关注,利用涡旋电磁波,不仅可以观测到目标的线多普勒频移,还能够获取角多普勒频移信息。基于角多普勒效应,涡旋电磁波雷达具有检测垂直于径向运动分量的能力,可以实现对自旋目标微动特征的提取。首先,该文建立直角坐标系下角多普勒频移的参数化模型,给出了涡旋电磁波雷达、目标运动参数与角多普勒频移之间的定量关系描述。其次,当目标自旋轨迹垂直雷达视线(LOS)方向时,对获取的角多普勒频移信息进行分析,并提取了自旋目标微动特征。最后,通过仿真实验验证了所提方法的有效性和分析的准确性。Abstract: Vortex ElectroMagnetic (EM) wave with Orbital Angular Momentum (OAM) is widely concerned in radar applications. With vortex EM wave, not only the linear Doppler shift of the target can be observed, but also the angular Doppler shift information can be obtained. Based on the angular Doppler effect, the vortex EM wave radar has the ability to detect the component perpendicular to the radial motion, and can extract the micro-motion features of the spinning target. Firstly, the parametric model of angular Doppler shift in Cartesian coordinate system is established, and the quantitative relationship among vortex EM wave radar, target motion parameters and angular Doppler shift is provided. Then, when the target rotational trajectory is perpendicular to the radar Line Of Sight (LOS), the angular Doppler shift is analyzed, and the micro-motion features of the spinning target are extracted. Finally, experimental results are given to demonstrate the effectiveness of the proposed method and the correctness of the theoretical analyses.

-

表 1 相关参数设置

参数名称 参数值 频率${f_0}$ 10 GHz 波长$\lambda $ 0.03 m OAM模态$\alpha $ 50 采样频率${f_s}$ 25.6 kHz 旋转中心Q (1 km, π/30 rad, π/3 rad)T 散射点P (0.8 m, 8π/15 rad, π/3 rad)T 旋转频率$\varOmega $ 40 Hz 旋转半径${r_0}$ 0.8 m 速度大小$v$ 100 m/s -

GIBSON G, COURTIAL J, PADGETT M J, et al. Free-space information transfer using light beams carrying orbital angular momentum[J]. Optics Express, 2004, 12(25): 5448–5456. doi: 10.1364/OPEX.12.005448 CHEN Rui, XU Hui, MORETTI M, et al. Beam steering for the misalignment in UCA-based OAM communication systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, 7(4): 582–585. doi: 10.1109/LWC.2018.2797931 CHEN Rui, YANG Wenhai, XU Hui, et al. A 2-D FFT-based transceiver architecture for OAM-OFDM systems with UCA antennas[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, 67(6): 5481–5485. doi: 10.1109/TVT.2018.2817230 ZHANG Weite, ZHENG Shilie, HUI Xiaonan, et al. Mode division multiplexing communication using microwave orbital angular momentum: An experimental study[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 16(2): 1308–1318. doi: 10.1109/TWC.2016.2645199 CHEN Rui, LONG Wenxuan, GAO Yue, et al. Orbital angular momentum-based two-dimensional super-resolution targets imaging[C]. 2018 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, Anaheim, USA, 2018: 26–29. doi: 10.1109/GlobalSIP.2018.8646368. WANG Jianqiu, LIU Kang, CHENG Yongqiang, et al. Three-dimensional target imaging based on vortex stripmap SAR[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(4): 1338–1345. doi: 10.1109/JSEN.2018.2879814 BU Xiangxi, ZHANG Zhuo, CHEN Longyong, et al. Implementation of vortex electromagnetic waves high-resolution synthetic aperture radar imaging[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2018, 17(5): 764–767. doi: 10.1109/LAWP.2018.2814980 LI Rui, LUO Ying, ZHANG Qun, et al. Electromagnetic vortex imaging based on multiple measurement vectors in low SNR condition[C]. 2019 IEEE International Conference on Computational Electromagnetics, Shanghai, China, 2019: 1–3. doi: 10.1109/COMPEM.2019.8778927. LIU Kang, CHENG Yongqiang, YANG Zhaocheng, et al. Orbital-angular-momentum-based electromagnetic vortex imaging[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2014, 14: 711–714. doi: 10.1109/LAWP.2014.2376970 YUAN Tiezhu, WANG Hongqiang, QIN Yuliang, et al. Electromagnetic vortex imaging using uniform concentric circular arrays[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2015, 15: 1024–1027. doi: 10.1109/LAWP.2015.2490169 YANG Tao and WANG Gang. Rotational Doppler shift for electromagnetic waves carrying orbital angular momentum based on spectrum analysis[J]. AIP Conference Proceedings, 2017, 1820(1): 090024. doi: 10.1063/1.4977408 LIU Kang, CHENG Yongqiang, LI Xiang, et al. Spinning target detection using OAM-based radar[C]. 2017 International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition, London, UK, 2017: 29–30. doi: 10.1109/iWEM.2017.7968760. ZHOU Zhenglong, CHENG Yongqiang, LIU Kang, et al. Rotational Doppler resolution of spinning target detection based on OAM beams[J]. IEEE Sensors Letters, 2019, 3(3): 5500404. doi: 10.1109/LSENS.2019.2900227 GONG Ting, CHENG Yongqiang, LI Xiang, et al. Micromotion detection of moving and spinning object based on rotational Doppler shift[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2018, 28(9): 843–845. doi: 10.1109/LMWC.2018.2858552 GARETZ B A. Angular Doppler effect[J]. Journal of the Optical Society of America, 1981, 71(5): 609–611. doi: 10.1364/JOSA.71.000609 BARREIRO S, TABOSA J W R, FAILACHE H, et al. Spectroscopic observation of the rotational Doppler effect[J]. Physical Review Letters, 2006, 97(11): 113601. doi: 10.1103/physrevlett.97.113601 LAVERY M P J, SPEIRITS F C, BARNETT S M, et al. Detection of a spinning object using light’s orbital angular momentum[J]. Science, 2013, 341(6145): 537–540. doi: 10.1126/science.1239936 LIU Kang, LI Xiang, GAO Yue, et al. Microwave imaging of spinning object using orbital angular momentum[J]. Journal of Applied Physics, 2017, 122(12): 124903. doi: 10.1063/1.4991655 GIBSON G M, TONINELLI E, HORSLEY S A R, et al. Reversal of orbital angular momentum arising from an extreme Doppler shift[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 115(15): 3800–3803. doi: 10.1073/pnas.1720776115 LUO Ying, CHEN Yijun, ZHU Yongzhong, et al. Doppler effect and micro-Doppler effect of vortex-electromagnetic-wave-based radar[J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2020, 14(1): 2–9. doi: 10.1049/iet-rsn.2019.0124 张群, 胡健, 罗迎, 等. 微动目标雷达特征提取、成像与识别研究进展[J]. 雷达学报, 2018, 7(5): 531–547. doi: 10.12000/JR18049ZHANG Qun, HU Jian, LUO Ying, et al. Research progresses in radar feature extraction, imaging, and recognition of target with micro-motions[J]. Journal of Radars, 2018, 7(5): 531–547. doi: 10.12000/JR18049 陈小龙, 关键, 于晓涵, 等. 基于短时稀疏时频分布的雷达目标微动特征提取及检测方法[J]. 电子与信息学报, 2017, 39(5): 1017–1023. doi: 10.11999/JEIT161040CHEN Xiaolong, GUAN Jian, YU Xiaohan, et al. Radar micro-doppler signature extraction and detection via short-time sparse time-frequency distribution[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2017, 39(5): 1017–1023. doi: 10.11999/JEIT161040 CHEN M L N, JIANG Lijun, and SHA W E I. Ultrathin complementary metasurface for orbital angular momentum generation at microwave frequencies[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2017, 65(1): 396–400. doi: 10.1109/TAP.2016.2626722 LUK S M H, KWONG N H, LEWANDOWSKI P, et al. Optically controlled orbital angular momentum generation in a polaritonic quantum fluid[J]. Physical Review Letters, 2017, 119(11): 113903. doi: 10.1103/PhysRevLett.119.113903 ZHOU Yan, GAO Hui, TENG Jinghua, et al. Orbital angular momentum generation via a spiral phase microsphere[J]. Optics Letters, 2018, 43(1): 34–37. doi: 10.1364/OL.43.000034 郭忠义, 汪彦哲, 郑群, 等. 涡旋电磁波天线技术研究进展[J]. 雷达学报, 2019, 8(5): 631–655. doi: 10.12000/JR19091GUO Zhongyi, WANG Yanzhe, ZHENG Qun, et al. Advances of research on antenna technology of vortex electromagnetic waves[J]. Journal of Radars, 2019, 8(5): 631–655. doi: 10.12000/JR19091 LIU Kang, LI Xiang, GAO Yue, et al. High-resolution electromagnetic vortex imaging based on sparse Bayesian learning[J]. IEEE Sensors Journal, 2017, 17(21): 6918–6927. doi: 10.1109/JSEN.2017.2754554 罗迎, 张群, 封同安, 等. OFD-LFM MIMO雷达中旋转目标微多普勒效应分析及三维微动特征提取[J]. 电子与信息学报, 2011, 33(1): 8–13. doi: 10.3724/SP.J.1146.2010.00234LUO Ying, ZHANG Qun, FENG Tongan, et al. Micro-Doppler effect analysis of rotating target and three-dimensional micro-motion feature extraction in OFD-LFM MIMO radar[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2011, 33(1): 8–13. doi: 10.3724/SP.J.1146.2010.00234 -

下载:

下载:

下载:

下载: