V2X Task Offloading Scheme Based on Mobile Edge Computing

-

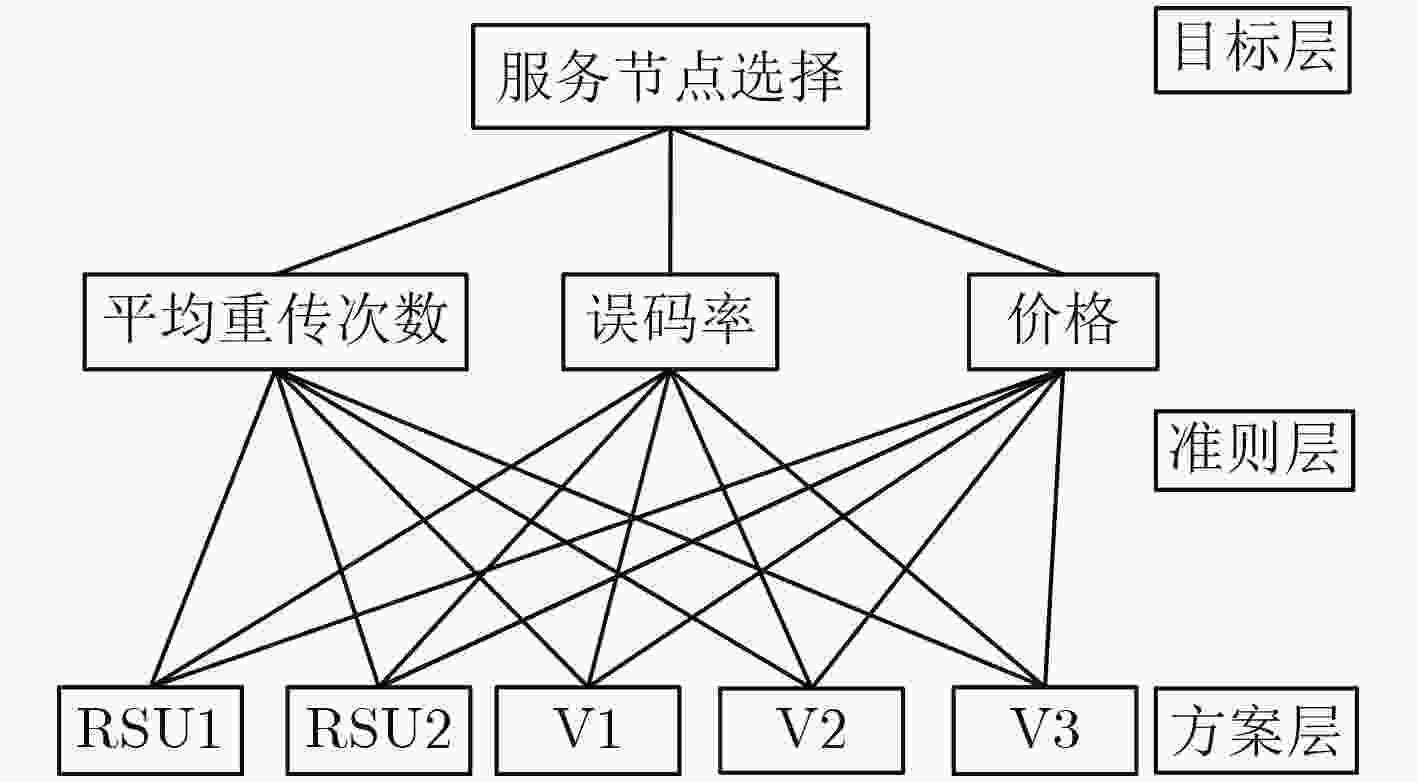

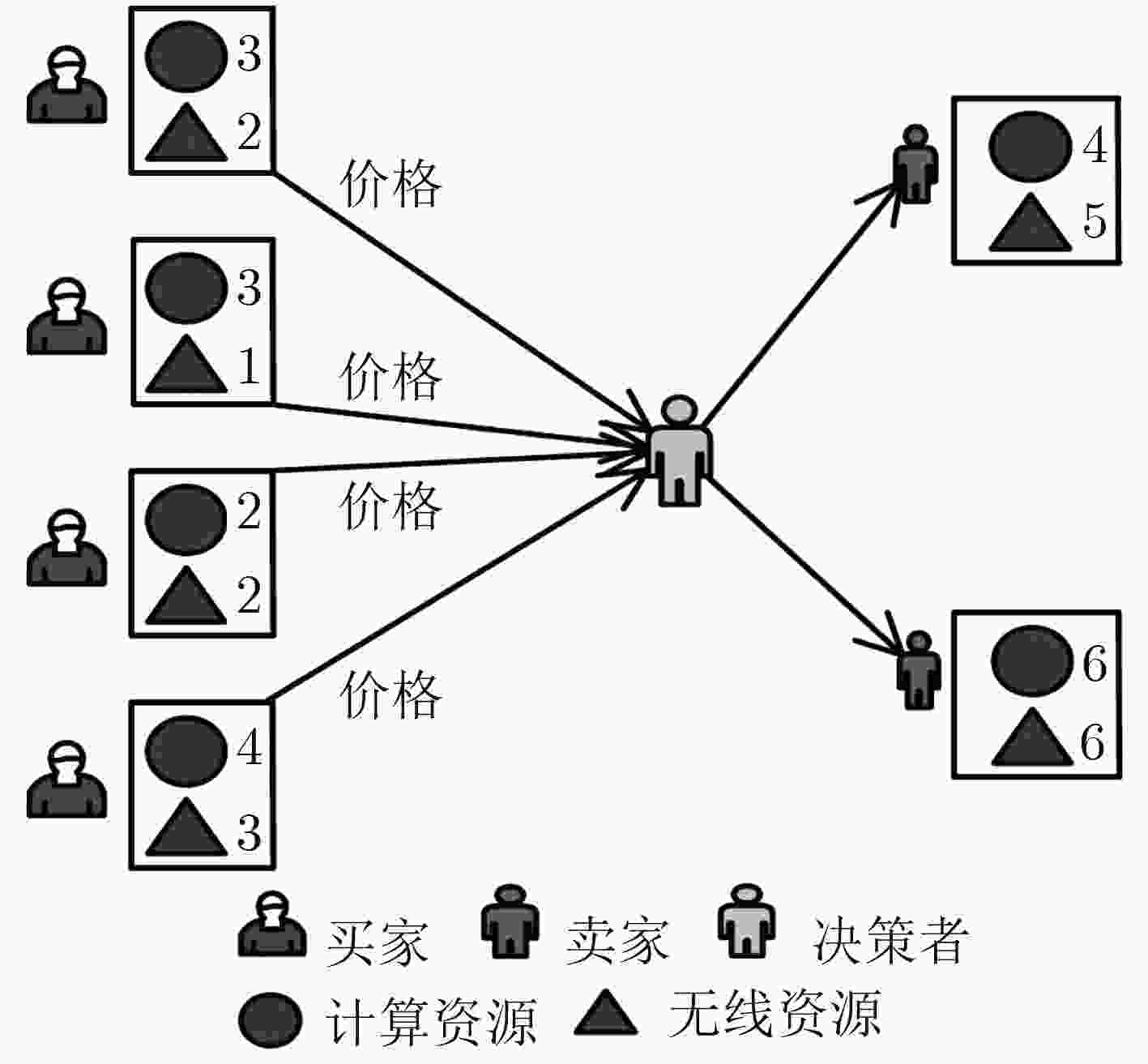

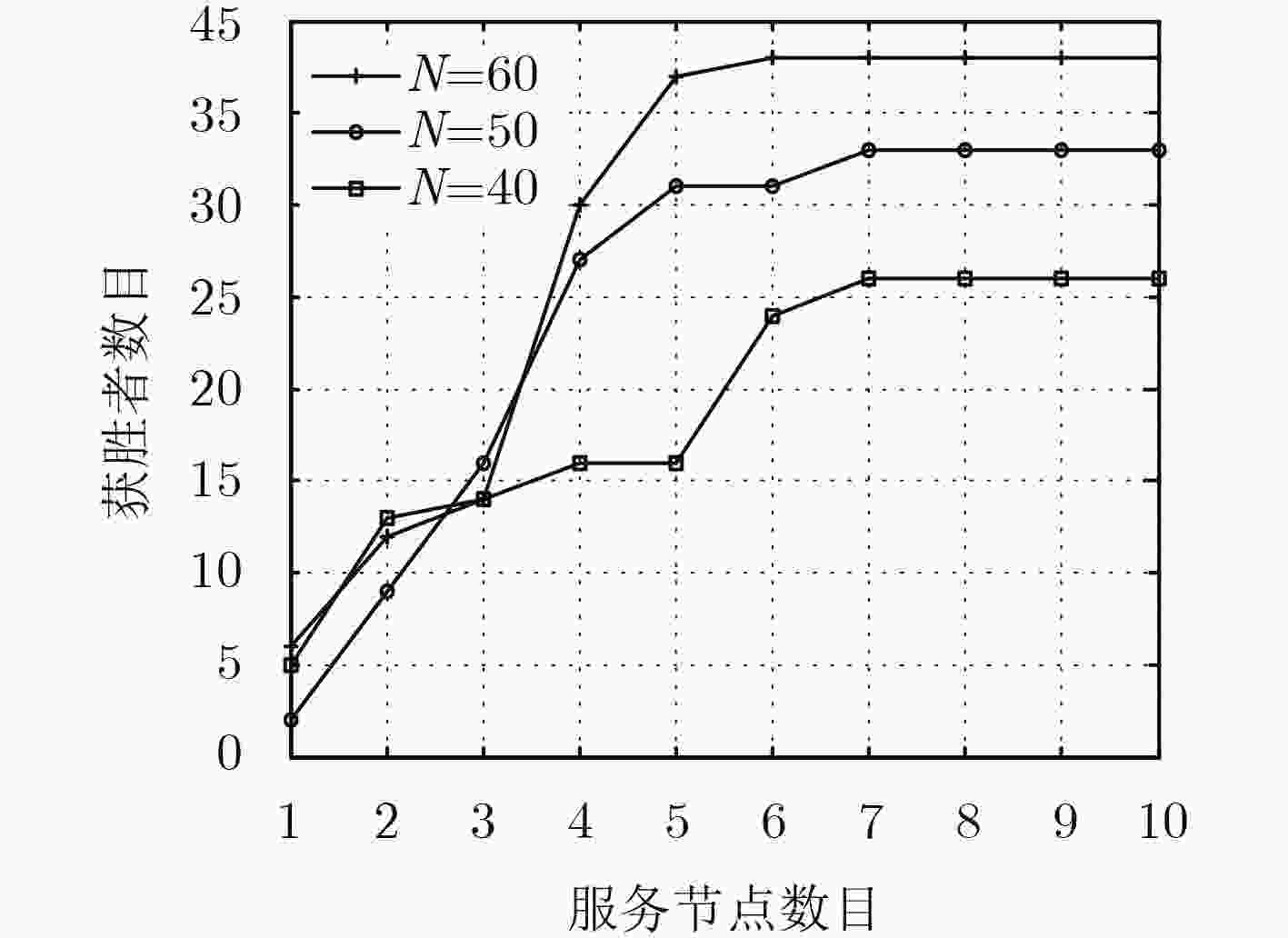

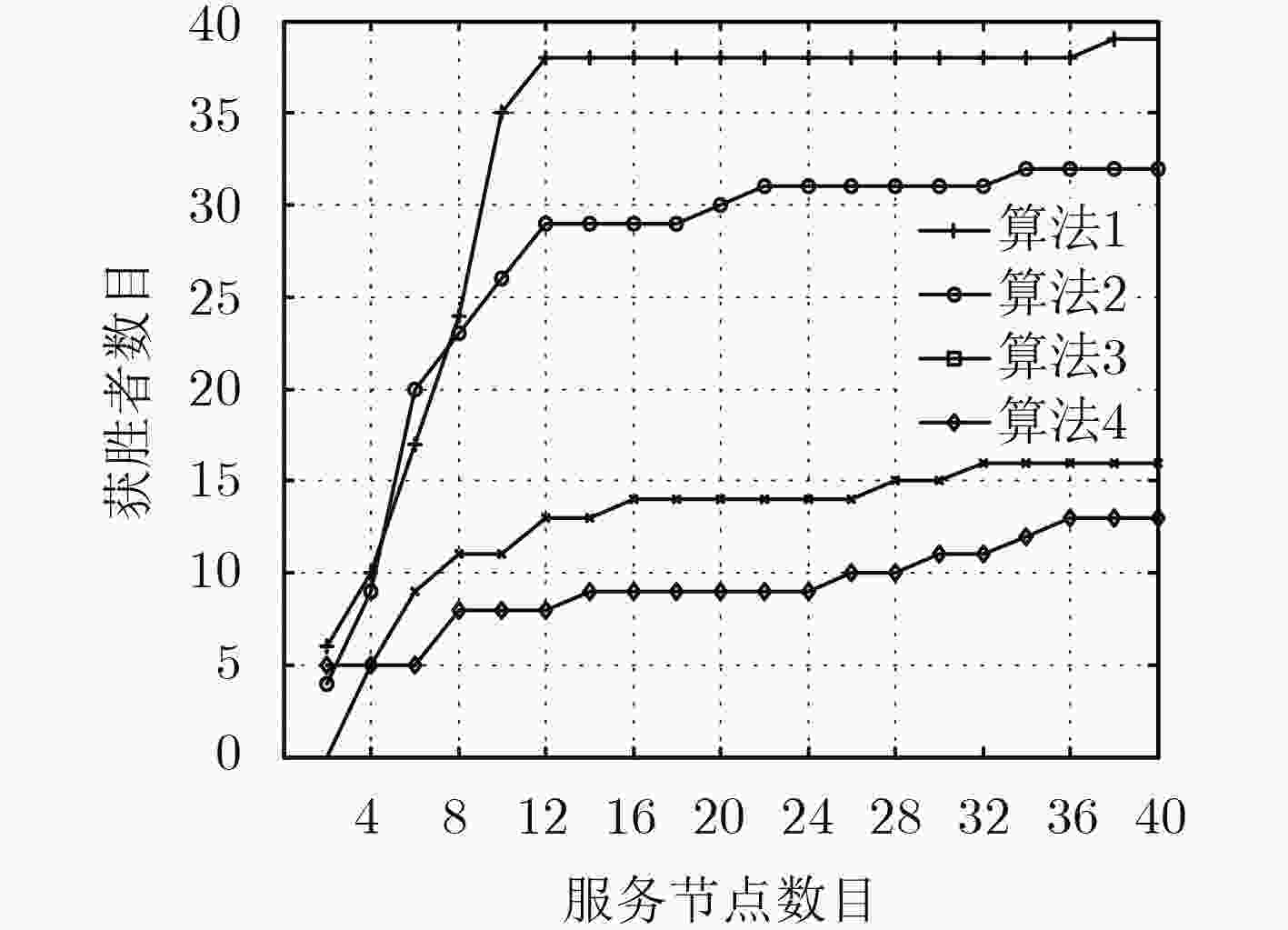

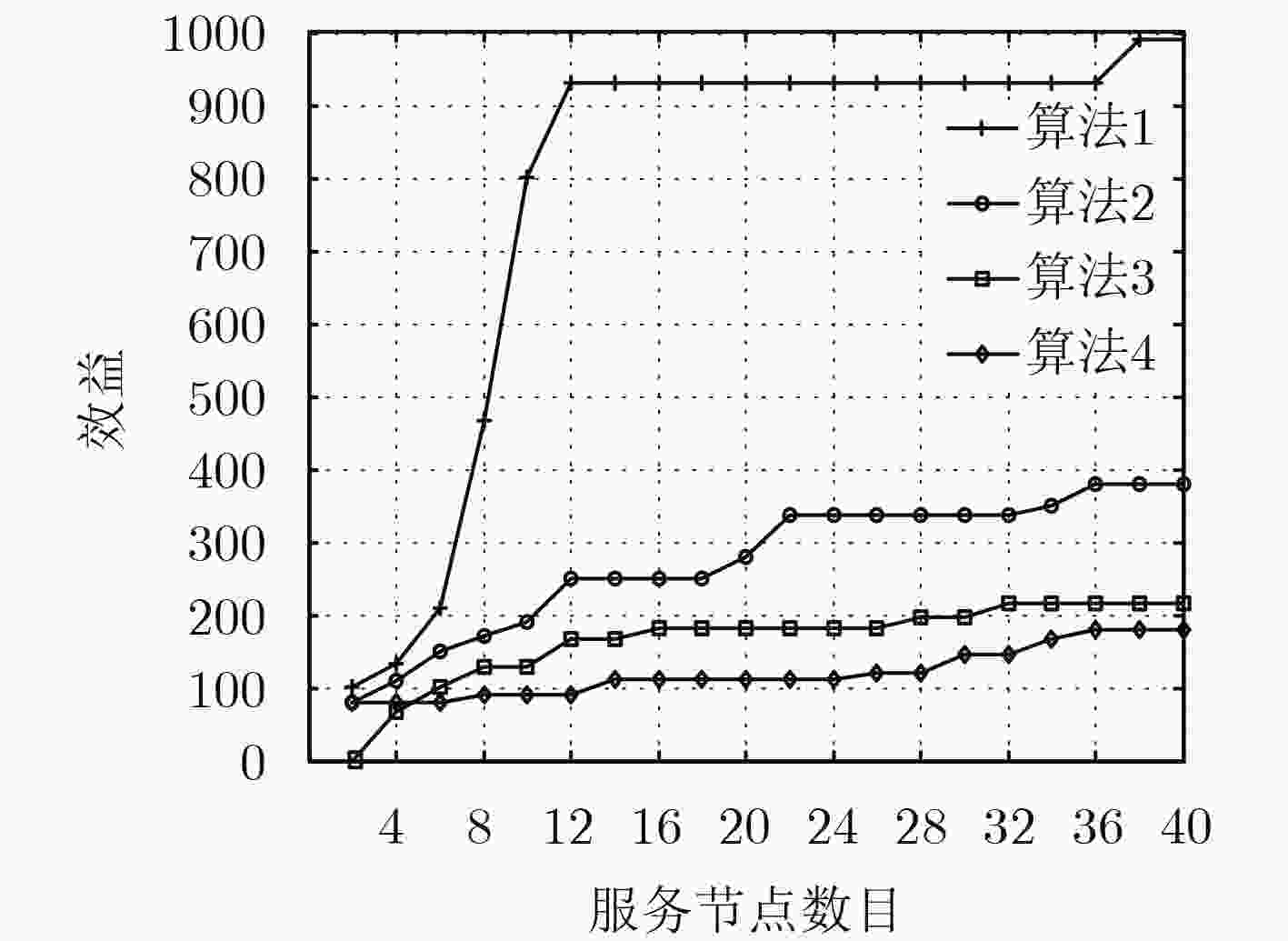

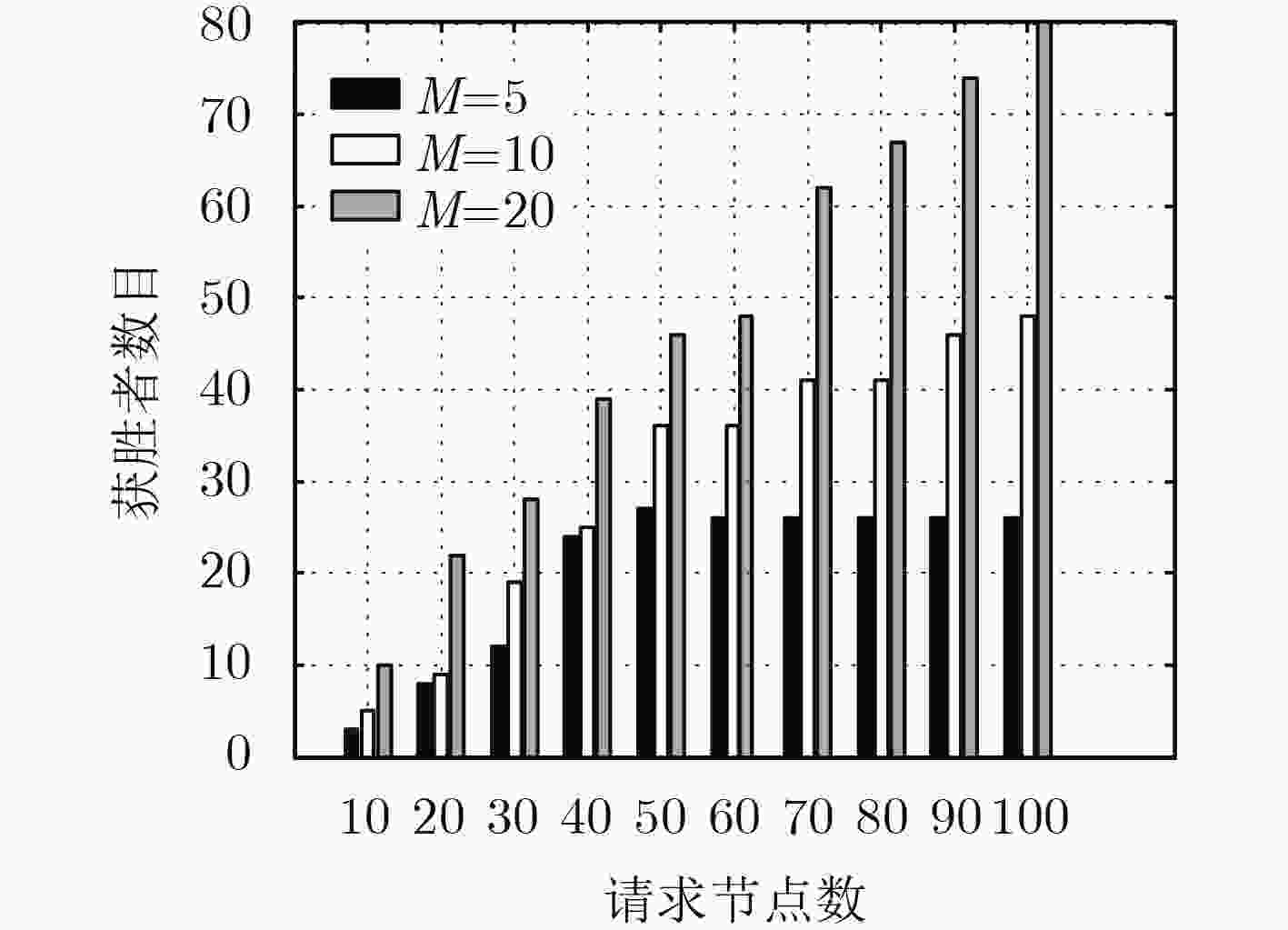

摘要: 移动边缘计算(MEC)通过在移动网络边缘提供IT服务环境和云计算能力带来高带宽、低时延优势,从而在下一代移动网络的研究中引起了广泛的关注。该文研究车载网络中车辆卸载请求任务时搜寻服务节点为其服务的匹配问题,构建一个基于MEC的卸载框架,任务既可以卸载到MEC服务器以车辆到基础设施(V2I)形式通信,也可以卸载到邻近车辆进行车辆到车辆(V2V)通信。考虑到资源有限性、异构性,任务多样性,建模该框架为组合拍卖模式,提出一种多轮顺序组合拍卖机制,由层次分析法(AHP)排序、任务投标、获胜者决策3个阶段组成。仿真结果表明,所提机制可以在时延和容量约束下,使请求车辆效益提高的同时最大化服务节点的效益。Abstract: Mobile Edge Computing (MEC) draws much attention in the next generation of mobile networks with high bandwidth and low latency by enabling the IT and cloud computation capacity at the Radio Access Network (RAN). Matching problem between requesting nodes and servicing nodes is studied when a vehicle wants to offload tasks, a MEC-based offloading framework in vehicular networks is proposed, Vehicle can either offload task to MEC sever as V2I link or neighboring vehicle as V2V link. Taking into account the limited and heterogeneous resources, and the diversity of tasks, offloading framework is established as combination auction model, and a multi-round sequential combination auction mechanism is proposed, which consists of Analytic Hierarchy Process (AHP) ranking, task bidding and winners decision. Simulation results show that the proposed mechanism can maximize the efficiency of service nodes while increasing the efficiency of requesting vehicles under the constraints of the delay and the capacity.

-

表 1 判断矩阵中标度及含义

相等 较强 强 很强 绝对强 ${m_{ij}}$ 1 3 5 7 9 表 2 平均随机一致性指标RI

$n$ 1 2 3 4 5 … RI 0 0.58 0.90 1.12 1.24 … 注:当判断矩阵小于等于15阶时,平均随机一致性指标RI可由查表得到;当阶数大于15时,RI可由参考文献[12]中乘幂法得到。 表 3 多轮顺序组合拍卖卸载机制

算法1 多轮顺序组合拍卖卸载机制 (1)输入:车辆 $i$的请求信息为 $ \left\{ {{c_{ij}},{b_{ij}},p_{ij}^c,p_{ij}^b} \right\}$,服务节点 $j$的状态

$\left\{ {{C_j},{B_j}} \right\}$, $i \in \left\{ {1,2, ·\!·\!· ,L} \right\}$, $j \in \left\{ {1,2, ·\!·\!· ,M} \right\}$,

满意度序值 ${W^i} = \left\{ {w_{_1}^i,w_{_2}^i, ·\!·\!· ,w_M^i} \right\}$(2)输出:连接矩阵X,效益 ${U_M}(j)$,未投标矩阵 ${{F}}\!=\!\left\{ {{v_1},{v_2}, ·\!·\!· ,{v_f}} \right\}$

且 $0 \le f \le L$(3) for $r = 1:M$ (4) for $i = 1:f$ do (5) for $j = 1:M$ do (6) AHP计算F中各元素对 ${g_j}$排序,根据排序顺序地发布请求信息;

服务节点权衡与各请求车辆通信距离确定服务顺序(7) end for (8) end for (9) for $j = 1:M$ do

(10) ${U_{\rm temp}} = \sum\limits_{j = 1}^M {U(j)} $;(11) for $i = 1:f$ do (12) $(U(j),F,X) = $ $ {\rm Knapsack}(\left\{ {{c_{ij}},{b_{ij}},p_{ij}^c,p_{ij}^b} \right\},\left\{ {{C_j},{B_j}} \right\})$; (13) ${U_M} = {U_{{\text{tp}}}} + U(j)$; (14) end for (15) end for (16) for $k = 1:f$ do (17) if $p_{{kj}}^c \le z_i^c$ then (18) $p_{{kj}}^c = p_{{kj}}^c + \eta p_{{kj}}^c$ (19) end if (20) if $p_{{kj}}^b \le z_i^b$ then (21) $p_{{kj}}^b = p_{{kj}}^b + \eta p_{{kj}}^b$ (22) end if (23) end for 表 4 多维分组背包算法

算法2 多维分组背包算法 (1)输入:车辆 $i$的请求信息为 $\left\{ {{c_{ij}},{b_{ij}},p_{ij}^c,p_{ij}^b} \right\}$,服务节点 $j$状态函

数 $\left\{ {{C_j},{B_j}} \right\}$(2)输出:选择矩阵X,效益 ${U_j}(j)$,未投标矩阵F (3) for $c = 1:{C_j}$ do (4) for $b = 1:{B_i}$ do (5) $ {U_j}(i,j,c,b) =\max \left\{ {U_j}(i,j - 1,c,b),\right. $

$ \left. {U_j}(i,j - 1,c - {c_{ij}},b - {b_{ij}}) + {p_{ij}} \right\}$;(6) If ${U_j}(i,j,c,b) \le {U_j}(i,j - 1,c,b)$ (7) ${x_{ij}} = 0$; (8) ${{F}} = {{F}} \cup \left\{ j \right\}$; (9) else (10) ${x_{ij}} = 1$; (11) ${{F}} = {{F}} \cup \left\{ {j{-}1} \right\}$; (12) end if (13) end for (14) end for -

XU Lida, HE Wu, and LI Shancang. Internet of things in industries: a survey[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2014, 10(4): 2233–2243 doi: 10.1109/TII.2014.2300753 YU Rong, DING Jiefei, HUANG Xumin, et al. Optimal resource sharing in 5G-enabled vehicular networks: A matrix game approach[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2016, 65(10): 7844–7856 doi: 10.1109/TVT.2016.2536441 SALAHUDDIN M A, AL-FUQAHA A, and GUIZANI M. Reinforcement learning for resource provisioning in the vehicular cloud[J]. IEEE Wireless Communications, 2016, 23(4): 128–135 doi: 10.1109/MWC.2016.7553036 ABUELELA M and OARIUL S. Taking VANET to the clouds[C]. International Conference on Advances in Mobile Computing and Multimedia, Paris, France, 2010: 6–13. HAN Guangjie, LIU Li, CHAN S, et al. HySense: A hybrid mobile crowdSensing framework for sensing opportunities compensation under dynamic coverage constraint[J]. IEEE Communications Magazine, 2017, 55(3): 93–99 doi: 10.1109/MCOM.2017.1600658CM CHEN Xu, JIAO Lei, LI Wenzhong, et al. Efficient multi-user computation offloading for mobile-edge cloud computing[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2016, 24(5): 2795–2808 doi: 10.1109/TNET.2015.2487344 ZHANG Ke, MAO Yuming, LENG Supeng, et al. Energy-efficient offloading for mobile edge computing in 5G heterogeneous networks[J]. IEEE Access, 2017, 4: 5896–5907 doi: 10.1109/ACCESS.2016.2597169 ZHANG Ke, MAO Yuming, LENG Supeng, et al. Optimal delay constrained offloading for vehicular edge computing networks[C]. IEEE International Conference on Communications, Paris, France, 2017: 1–6. ZHANG Ke, MAO Yuming, LENG Supeng, et al. Predictive offloading in cloud-driven vehicles: Uusing mobile-edge computing for a promising network paradigm[J]. IEEE Vehicular Technology Magazine, 2017, 12(2): 36–44 doi: 10.1109/MVT.2017.2668838 LI Liang, LI Yunzhou, and HOU Ronghui. A novel mobile edge computing-based architecture for future cellular vehicular networks[C]. Wireless Communications and Networking Conference, San Francisco, USA, 2017: 1–6. DENG Maofei, TIAN Hui, and LIU Xinchen. Adaptive sequential offloading game for multi-cell mobile edge computing[C]. International Conference Telecommuni-cations, Thessaloniki, Greece, 2016: 1–5. 洪志国, 李焱, 范植华, 等. 层次分析法中高阶平均随机一致性指标(RI)的计算[J]. 计算机工程与应用, 2002, 38(12): 45–47 doi: 10.3321/j.issn:1002-8331.2002.12.017HONG Zhiguo, LI Yan, FAN Zhihua, et al. Caculation on high-ranked RI of analytic hierarchy process[J]. Computer Engineering and Applications, 2002, 38(12): 45–47 doi: 10.3321/j.issn:1002-8331.2002.12.017 TANG Ling, CHEN Xu, and HE Shibo. When social network meets mobile cloud: a social group utility approach for optimizing computation offloading in cloudlet[J]. IEEE Access, 2017, 4: 5868–5879 doi: 10.1109/ACCESS.2016.2611602 -

下载:

下载:

下载:

下载: